疾病とは何か?

保険について知りたい

先生、「疾病」って病気と同じ意味ですか?保険の書類によく書いてあります。

保険のアドバイザー

そうだね、ほとんどの場合「病気」と同じ意味と考えていいよ。ただ「疾病」は少し固い言葉で、保険の書類のような正式な文書で使われることが多いんだ。ケガも含む場合もあるんだよ。

保険について知りたい

ケガも含むんですか?骨折とかも疾病になるんですか?

保険のアドバイザー

そうだよ。例えば、健康保険でケガの治療を受けた場合も「疾病」として扱われるんだ。病気だけでなく、体や心に不調がある状態を広く指している言葉なんだよ。

疾病とは。

保険で使われる言葉「疾病」について説明します。「疾病」というのは、病気という意味を持つ言葉で、体の中で起こる病気だけでなく、怪我なども含めた体の不調全般を指す言葉です。

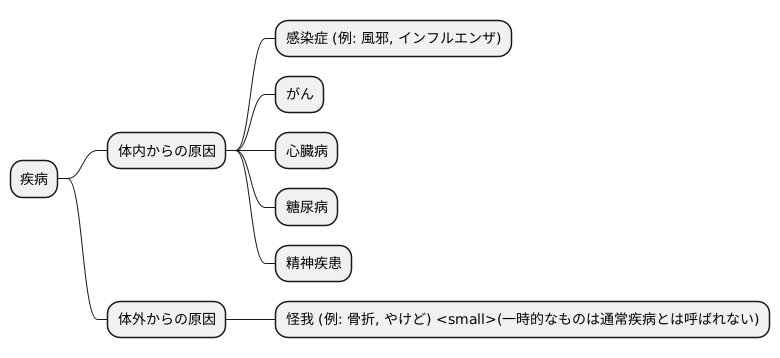

疾病の定義

疾病とは、私たちの体が本来持つ働きが、何らかの原因でうまくいかなくなる状態のことを指します。よく「病気」や「疾患」と同じ意味で使われますが、特に体の中から発生する原因で起こる状態を思い浮かべる時に使われることが多い言葉です。

例えば、風邪やインフルエンザなどの感染症は、ウイルスや細菌といった小さな生き物が体の中に入り込み、増えることで体の働きを邪魔するために起こります。これは体の中から原因が発生するため、疾病の代表的な例と言えます。また、がん細胞のように、体自身の細胞が変化して、周りの細胞に悪い影響を与える場合も疾病です。心臓病や糖尿病なども、体の内側の仕組みに異常が生じることで起こるため、疾病に含まれます。心の働きに不調が生じる精神疾患も、同様に疾病の一つです。

一方で、外からの力で体が傷つく場合もあります。例えば、転んで骨折したり、やけどをしたりといった怪我も、広い意味では疾病に含まれる場合があります。しかし、これらの怪我は一時的なもので、すぐに治る場合もあります。疾病はある程度の期間、体の働きに影響を与える状態を指すため、一時的な不調や軽い怪我は通常、疾病とは呼ばれません。

つまり、疾病とは体全体の働きが損なわれた状態を幅広く表す言葉であり、原因が体の中にある場合だけでなく、外からの力による場合も含む幅広い概念なのです。

疾病の種類

病気には、様々な分け方があります。まず、病気の原因に着目すると、大きくいくつかの種類に分けることができます。例えば、目に見えない小さな生き物によって起こる感染症があります。これは、細菌やウイルスといったものが体に入り込み、増えることで発症する病気です。代表的なものとしては、かぜ、インフルエンザ、肺炎などが挙げられます。次に、生まれつき持っている体質が原因で起こる遺伝性の病気があります。これは、親から子へ受け継がれる遺伝子の異常が原因となる病気です。また、普段の生活の仕方や周りの環境が関係する生活習慣病があります。これは、食事の偏りや運動不足、喫煙、過度の飲酒などが積み重なることで発症しやすく、高血圧、糖尿病、脂質異常症などが代表例です。さらに、年を重ねることで体の機能が低下し、起こりやすくなる加齢性の病気もあります。骨粗しょう症や認知症などがこれにあたります。

また、病気の症状の現れ方や経過に着目した分類方法もあります。例えば、急に症状が現れ、比較的短い期間で治る病気を急性疾患といいます。盲腸や肺炎などが代表的な例です。一方で、ゆっくりと症状が現れ、長い期間にわたって続く病気を慢性疾患といいます。高血圧や糖尿病などが慢性疾患の例として挙げられます。慢性疾患は、継続的に治療や生活管理を行うことが重要です。

さらに、体のどの部分が影響を受けるかという点でも、病気を分類することができます。心臓に異常が起こる心臓病、肺などの呼吸に関わる器官に異常が起こる呼吸器の病気、胃や腸などの消化に関わる器官に異常が起こる消化器の病気、脳や神経に異常が起こる神経の病気など、様々な病気があります。このように、病気は種類が多く、それぞれ異なる特徴を持っています。そのため、それぞれの病気の特性を理解し、適切な予防や治療を行うことが大切です。

| 分類基準 | 種類 | 説明 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 原因 | 感染症 | 細菌やウイルスが体に入り込み、増えることで発症する病気 | かぜ、インフルエンザ、肺炎 |

| 遺伝性の病気 | 親から子へ受け継がれる遺伝子の異常が原因となる病気 | ||

| 生活習慣病 | 食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒などが積み重なることで発症しやすい病気 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症 | |

| 加齢性の病気 | 年を重ねることで体の機能が低下し、起こりやすくなる病気 | 骨粗しょう症、認知症 | |

| 症状の現れ方や経過 | 急性疾患 | 急に症状が現れ、比較的短い期間で治る病気 | 盲腸、肺炎 |

| 慢性疾患 | ゆっくりと症状が現れ、長い期間にわたって続く病気 | 高血圧、糖尿病 | |

| 体のどの部分が影響を受けるか | 心臓病 | 心臓に異常が起こる病気 | |

| 呼吸器の病気 | 肺などの呼吸に関わる器官に異常が起こる病気 | ||

| 消化器の病気 | 胃や腸などの消化に関わる器官に異常が起こる病気 | ||

| 神経の病気 | 脳や神経に異常が起こる病気 |

疾病の予防

病気は、なってしまってから治療するよりも、ならないように事前に防ぐことが大切です。多くの病気は、普段の生活習慣を少し変えるだけで、予防することができます。

まず、毎日の食事に気を配りましょう。好き嫌いせず、色々な種類の食品を食べることで、体に必要な栄養をバランスよく取ることができます。肉や魚だけでなく、野菜や果物、海藻なども積極的に食べましょう。また、食べ過ぎは体に負担をかけるので、腹八分目を心がけることも大切です。

次に、体を動かす習慣をつけましょう。激しい運動でなくても、毎日少しでも体を動かすことで、健康を保つことができます。例えば、近所の散歩や軽い体操、階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やしてみましょう。体を動かすことは、体の調子を整えるだけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。

十分な睡眠も、健康を保つ上で欠かせません。睡眠不足は、体の免疫力を低下させ、病気になりやすくしてしまいます。毎日同じ時間に寝起きし、質の良い睡眠をしっかりとるように心がけましょう。

さらに、定期的に健康診断を受けることも重要です。健康診断を受けることで、自覚症状がない病気も早期に発見することができます。早期に発見できれば、早く治療を始められ、病気を重くさせずに済む可能性が高まります。また、特定の病気に対しては、予防接種を受けることで、発症を防いだり、重症化を防いだりすることができます。かかりつけの医師と相談し、必要な予防接種を受けましょう。

感染症を防ぐためには、基本的な衛生管理を徹底することが大切です。こまめな手洗いやうがいを心がけ、人が多く集まる場所ではマスクを着用しましょう。また、喫煙や過度の飲酒は、多くの病気のリスクを高めることが知られています。禁煙や節酒に取り組むことで、より健康的な生活を送ることができます。

健康は、何よりも大切な財産です。日頃から健康への意識を高め、予防に努めることで、健康な毎日を送りましょう。

| カテゴリー | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 食事 | バランスの良い食事、腹八分目、好き嫌いなく色々な食品を食べる | 必要な栄養をバランスよく摂取、食べ過ぎ防止 |

| 運動 | 軽い運動(散歩、体操、階段利用など) | 健康維持、体の調子を整える、心の健康にも良い影響 |

| 睡眠 | 十分な睡眠、規則正しい睡眠習慣 | 免疫力低下防止 |

| 健康診断 | 定期的な健康診断 | 早期発見・早期治療、重症化防止 |

| 予防接種 | 医師と相談の上、必要な予防接種を受ける | 発症予防、重症化防止 |

| 衛生管理 | 手洗い、うがい、マスク着用 | 感染症予防 |

| 生活習慣 | 禁煙、節酒 | 病気のリスク低減 |

疾病の治療

病気の治療は、病気の種類や重さの程度によって大きく変わってきます。そのため、自分に合った治療法を見つけることがとても大切です。

まず、風邪などの軽い病気であれば、家で安静にして休養をとったり、市販薬を服用するだけで治ることもあります。熱が出た場合は、解熱剤を使って熱を下げ、水分をこまめに摂ることも大切です。消化に良いものを食べ、体を休めることで、自然治癒力を高めることができます。

しかし、症状が重い場合や長引く場合は、必ず病院に行って医師の診察を受ける必要があります。自己判断で治療を行うのは危険な場合があり、病気を悪化させてしまう可能性もあるからです。医師は、患者の症状や検査結果に基づいて、適切な治療法を判断します。

治療法には様々な種類があり、薬を使う薬物療法、手術を行う手術療法、放射線を使う放射線療法などがあります。最近では、遺伝子に着目した遺伝子治療や、細胞を使って組織や臓器を再生する再生医療など、新しい治療法の研究も進んでいます。これらの治療法は、従来の治療法では治せなかった病気を治せる可能性を秘めており、医療の進歩に大きく貢献しています。

また、治療だけでなく、病気の後の療養や機能回復のためのリハビリテーションも重要です。十分な休息と栄養のある食事を摂ることで、体力の回復を早めることができます。リハビリテーションは、病気や怪我によって低下した身体機能を回復させ、日常生活への復帰をスムーズにするために必要不可欠です。理学療法士などの専門家の指導の下、適切な運動や訓練を行うことで、より効果的に機能回復を図ることができます。

病気の治療は、医師との信頼関係に基づいて進められるべきです。疑問や不安があれば、遠慮なく医師に相談し、納得のいくまで説明を受けることが大切です。そして、医師の指示に従って治療を続けることで、一日も早い回復を目指すことができます。

| 病気の重さ | 対応 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 軽い病気(例:風邪) | 自宅療養 | 安静、休養、市販薬服用、解熱剤、水分補給、消化の良い食事 |

| 重い病気・長引く病気 | 病院受診 | 医師の診察、検査、適切な治療(薬物療法、手術療法、放射線療法、遺伝子治療、再生医療など) |

| 病気の後 | 療養・リハビリテーション | 十分な休息、栄養のある食事、理学療法士による運動・訓練 |

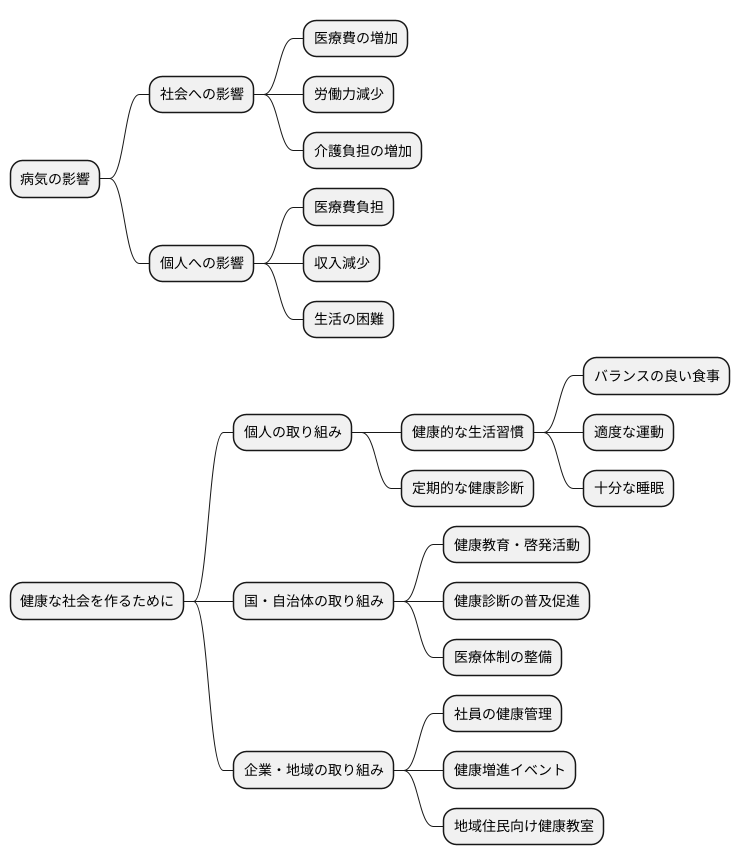

疾病と社会

病気は、人ひとりの問題にとどまらず、社会全体に大きな影を落とします。医療にかかるお金が増えたり、働く人が減ったり、家族の介護が必要な人が増えたりと、様々な問題につながる可能性があります。病気にならないように気をつけ、健康を保つことは、社会全体のためにもなります。

そのため、国や都道府県、市町村などは、人々が健康になるための取り組みを進め、病院などの設備を整えています。会社や地域でも、健康づくりに力を入れなければなりません。健康な社会を作るためには、私たち一人ひとり、国や自治体、会社、地域の人々が力を合わせることが大切です。誰もが健康で安心して暮らせる社会を目指して、病気をよく知り、予防や治療に前向きに取り組むことが重要です。

病気になると、医療費がかさみます。これは家計にとって大きな負担となるだけでなく、国の医療保険制度全体の支出増加にもつながります。また、病気のために働けなくなると、収入が減り、生活が苦しくなる可能性があります。さらに、介護が必要な人が増えると、家族の負担が増えるだけでなく、社会全体の介護費用も増加します。

このような問題を防ぐため、普段から健康に気を配り、病気の予防に努めることが大切です。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけましょう。また、定期的に健康診断を受け、早期発見・早期治療に努めることも重要です。

国や自治体は、健康増進のための様々な施策を推進しています。例えば、健康教育や啓発活動、健康診断の普及促進、医療体制の整備などです。また、企業や地域社会も、健康づくりに取り組むことが求められています。例えば、社員の健康管理、健康増進イベントの開催、地域住民向けの健康教室の開催などです。

健康は、私たち一人ひとりの大切な財産です。そして、健康な社会は、私たち皆が安心して暮らせる社会の基盤となります。病気への理解を深め、予防や治療に積極的に取り組み、健康な社会を共に築いていきましょう。

まとめ

病気は、私たちの暮らしに大きな影を落とすものです。毎日を元気に過ごすためには、病気を正しく知り、あらかじめ病気を防ぐための行動をとることが大切です。栄養の偏りのない食事、体をほどよく動かすこと、たっぷりと眠ることといった健康によい生活習慣を心がけましょう。また、病気のサインに早く気づき、早めに治療を始めることも意識しましょう。

病気は、ある日突然やってくるものではありません。毎日の生活の積み重ねが、健康な体を作る基盤となります。例えば、野菜や果物を十分に摂ることは、体の抵抗力を高め、病気にかかりにくくする効果があります。また、適度な運動は、血の流れをよくし、体全体の機能を高めることにつながります。さらに、質の高い睡眠は、体の疲れを癒し、心身の健康を保つために欠かせません。これらをバランスよく行うことで、健康な体を維持し、病気のリスクを減らすことができるのです。

早期発見・早期治療も、健康を守る上で重要な要素です。定期的な健康診断は、自覚症状のない病気を早期に見つけるための有効な手段です。また、体の不調を感じた時は、すぐに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。早期発見・早期治療によって、病気の進行を抑え、重症化を防ぐことができます。

健康は、自分一人の問題ではありません。社会全体で健康づくりに取り組み、誰もが健康でいられる環境を作っていくことが重要です。周りの人と支え合い、健康に関する情報を共有することで、より健康的な社会を実現できるでしょう。健康は、何にも代えがたい大切なものです。日頃から健康に気を配り、充実した人生を送れるように心がけましょう。

| 健康管理のポイント | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 病気予防 | 栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠 | 体の抵抗力向上、病気リスク軽減 |

| 早期発見・早期治療 | 定期健康診断、体の不調時の医療機関受診 | 病気の進行抑制、重症化防止 |

| 社会全体での取り組み | 健康づくりへの参加、情報共有 | 健康な社会の実現 |