腫瘍の種類と適切な対応

保険について知りたい

先生、保険の約款を読んでいたら『腫瘍』っていう言葉が出てきたんですけど、これってどんな意味ですか?

保険のアドバイザー

そうだね。『腫瘍』というのは、簡単に言うと、体の中にできた異常なふくらみのことだよ。細胞が異常に増えてしまって、かたまりになっている状態のことを指すんだ。

保険について知りたい

異常なふくらみ…ですか。こぶみたいなものですか?

保険のアドバイザー

そうだね、こぶのようなものとも言えるね。そして、腫瘍には良性と悪性の二種類があって、一般的に「がん」と呼ばれているのは悪性腫瘍のことなんだ。良性と悪性では治療法も違ってくるから、早く見分けることが大切なんだよ。

腫瘍とは。

保険で使われる言葉「腫瘍」について説明します。「腫瘍」とは、体の中や表面にできて異常に増え、塊になった組織や細胞のことです。腫瘍には、大きく分けて「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」の2種類があります。一般的に「がん」と呼ばれているのは「悪性腫瘍」のことです。「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」では治療法が違いますので、早期にどちらの腫瘍かを見分けることが大切です。

腫瘍とは何か

私たちの体を作る細胞は、通常、秩序を保って生まれ変わりを繰り返しています。しかし、何らかの原因でこの細胞の増殖する仕組みが狂ってしまうと、無秩序に増え続け、本来あるべきでない場所に塊を作ることがあります。これが腫瘍です。腫瘍は体の表面に見られる場合もある一方、体の中の臓器などに発生することもあります。

腫瘍と聞くと、多くの人は深刻な病気を思い浮かべ、不安になるかもしれません。しかし、すべての腫瘍が体に悪い影響を与えるわけではないのです。腫瘍には大きく分けて良性腫瘍と悪性腫瘍の二つの種類があり、それぞれ性質や治療法が大きく異なります。

良性腫瘍は、周囲の組織を押しのけるようにゆっくりと大きくなりますが、周囲の組織を破壊したり、他の場所に移動したりすることはありません。多くの場合、体に大きな影響はなく、手術で取り除くことで完治します。また、小さいままであれば、経過観察のみで特に治療を必要としない場合もあります。

一方、悪性腫瘍は、一般的に「がん」と呼ばれ、速いスピードで増殖し、周囲の組織を破壊しながら広がっていきます。さらに、血液やリンパ液の流れに乗って体の他の場所に移動し、そこで新たに増殖を始めることもあります。これを転移といいます。悪性腫瘍は放置すると生命に関わるため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。

このように、腫瘍には種類があり、体に及ぼす影響も様々です。体に異常を感じた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、専門家の診断を受けるようにしましょう。

| 項目 | 良性腫瘍 | 悪性腫瘍(がん) |

|---|---|---|

| 増殖速度 | 遅い | 速い |

| 周囲組織への影響 | 押しのける | 破壊する |

| 転移 | なし | あり |

| 治療 | 手術、経過観察 | 手術、抗がん剤治療、放射線治療など |

| 予後 | 良好な場合が多い | 放置すると生命に関わる |

良性腫瘍の特徴

良性腫瘍は、一般的に悪性腫瘍と比較して穏やかな経過をたどることが多いです。増殖速度は緩やかで、周囲の組織をじわじわと圧迫することはありますが、組織の中に根を張るように入り込む、いわゆる浸潤は見られません。また、他の臓器に広がることもありません。そのため、命にかかわる危険性は低いと考えられています。

しかし、良性腫瘍だからといって安心できるわけではありません。腫瘍が大きくなると、周囲の臓器や組織を圧迫し、様々な症状が現れることがあります。例えば、脳にできた良性腫瘍は、頭蓋骨という限られた空間内で大きくなるため、頭痛やめまい、手足のしびれ、麻痺などの神経症状を引き起こすことがあります。消化管にできた良性腫瘍は、食べ物の通り道を狭くしたり、消化管の働きを阻害したりすることで、腹痛や消化不良、便秘、下痢などの症状を引き起こす可能性があります。また、気管や気管支にできた良性腫瘍は、空気の通り道を狭くし、呼吸困難を引き起こすこともあります。さらに、ホルモンを作る臓器にできた良性腫瘍は、ホルモンの過剰分泌を引き起こし、様々な内分泌系の症状が現れることもあります。

このように、良性腫瘍は放置すると生活の質を低下させる可能性があります。また、稀にではありますが、良性腫瘍が悪性腫瘍に変化することもあります。そのため、定期的な検査を受け、腫瘍の大きさや位置、症状の変化などを確認することが大切です。そして、必要に応じて適切な治療を受けることが重要です。治療法は、腫瘍の種類や大きさ、位置、症状などによって異なりますが、手術で腫瘍を摘出する外科的治療や、薬物を使って腫瘍を小さくする薬物療法などがあります。医師とよく相談し、自分に合った治療法を選択しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 増殖速度 | 緩やか |

| 浸潤 | なし |

| 転移 | なし |

| 生命への危険性 | 低い |

| 症状 | 腫瘍の大きさや位置により様々 例:頭痛、めまい、手足のしびれ、麻痺、腹痛、消化不良、便秘、下痢、呼吸困難、内分泌系の症状など |

| 悪性化の可能性 | 稀にあり |

| 検査 | 定期的な検査が必要 |

| 治療法 | 外科的治療、薬物療法など |

悪性腫瘍(がん)の特徴

悪性腫瘍、一般的に「がん」と呼ばれる病気は、私たちの体の一部で細胞が無秩序に増殖することで発生します。この異常な増殖は、周りの正常な組織を破壊しながら進行します。例えるなら、庭に植えたはずのない雑草が、周りの花々を枯らしながら、どんどん広がっていくようなイメージです。

さらに恐ろしいのは、がん細胞が転移する能力を持っていることです。これは、まるで風に乗って種が遠くまで運ばれるように、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗り、体の他の場所に移動して新たな病巣を作ってしまう現象です。最初の発生場所から離れた臓器にまで広がることで、全身の状態が悪化してしまう危険性があります。

がんには実に様々な種類があり、発生する場所(肺、胃、大腸など)や組織の種類(上皮細胞、腺細胞など)によって、現れる症状や適した治療法が大きく異なります。そのため、どの臓器にがんが発生したのかを特定し、がん細胞の種類や進行度合いを正確に診断することが、適切な治療を行う上で非常に重要になります。

がんの早期発見・早期治療は、その後の経過や生存率に大きく影響します。早期に発見できれば、がんがまだ小さくて周りの組織への浸潤が少ないうちに治療を開始できるため、治癒の可能性が高まります。そのためにも、定期的な健康診断やがん検診を積極的に受けることが大切です。

がんの治療法には、手術でがんを取り除く方法、放射線を照射してがん細胞を死滅させる方法、抗がん剤を使ってがん細胞の増殖を抑える方法など、様々な選択肢があります。患者さんの年齢や体力、がんの種類や進行度合いなどを考慮して、最適な治療法が選択されます。場合によっては、これらの治療法を組み合わせて行うこともあります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| がんとは | 体の一部で細胞が無秩序に増殖し、周囲の組織を破壊する病気。 |

| 転移 | がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗り、他の場所に移動して新たな病巣を作る現象。 |

| がんの種類 | 発生場所(肺、胃、大腸など)や組織の種類によって様々。 |

| 診断の重要性 | 臓器、がん細胞の種類、進行度合いを特定し、適切な治療を行うために重要。 |

| 早期発見・早期治療 | 治癒の可能性を高めるために重要。定期的な健康診断やがん検診が大切。 |

| 治療法 | 手術、放射線療法、抗がん剤など。患者さんの状態やがんの種類・進行度合いに応じて最適な治療法を選択。 |

早期発見の重要性

病気、中でも悪い種類であるがんを早く見つけることは、治療をうまくいかせる上でとても大切です。特に早期発見は、がんとの闘いにおける大きな一歩となります。

がんが小さいうちに発見できれば、手術で取り除く範囲も小さくて済みます。切る範囲が小さければ、体への負担も軽く、回復も早くなります。また、がんが他の場所に広がる前に見つけられれば、強い薬を使う治療や放射線を使う治療をせずに済むこともあります。これらの治療は体に負担が大きく、辛い副作用が出ることもありますので、避けられるに越したことはありません。

早期発見のためには、日頃からの心がけが重要です。まず、年に一度は健康診断を受け、自分の体の状態を把握しましょう。また、国や自治体が推奨するがん検診も積極的に受診しましょう。検診の種類は年齢や性別によって異なりますので、自分に合った検診を選びましょう。さらに、自分の体の声に耳を傾けることも大切です。いつもと違う体の変化、例えば、しこり、痛み、出血、体重減少、食欲不振など、少しでも異変を感じたら、すぐに病院へ行きましょう。「気のせいかな」と思わずに、医師に相談することが大切です。早期発見であれば、治療の選択肢も広がり、治る可能性も高くなります。

早期発見はがん治療の第一歩であるだけでなく、命を守る上で最も大切な要素です。がんは早期発見によって克服できる病気になりつつあります。健康は日々の積み重ねです。自分自身の体に関心を持ち、早期発見を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 早期発見の重要性 | 治療の成功、体への負担軽減、辛い治療の回避 |

| 早期発見の方法 |

|

| 早期発見のメリット | 治療選択肢の拡大、治癒可能性の向上 |

| 体の変化の例 | しこり、痛み、出血、体重減少、食欲不振など |

定期検診のすすめ

病気を早期に見つけるためには、自覚症状がないうちから検査を受けることが大切です。このような検査を定期検診と呼びます。代表的なものには健康診断や、様々ながんを見つけるためのがん検診があります。

歳を重ねるにつれて、がんになる危険性は高くなります。そのため、年を重ねるほど、定期検診はより重要になります。

検診には様々な種類があり、年齢や性別、普段の生活、家族の病歴などによって、自分に合った検査を選ぶ必要があります。

おなかの病気を調べる検診にはいくつか種類があります。胃がん検診では、バリウムを飲んで検査する方法や、胃カメラを使って検査する方法があります。大腸がん検診では、便に潜んでいる目に見えないわずかな血液を調べる検査などがあります。

女性特有のがんを調べる検診もあります。乳がん検診では、乳房のレントゲン写真とも言えるマンモグラフィ検査や、超音波を使った検査があります。子宮頸がん検診では、子宮の入り口付近の細胞を調べる検査があります。

それぞれの検診には、良い点と悪い点の両方があります。医師とよく相談し、自分に合った検査方法を選ぶことが重要です。

病気を早期に発見し、早く治療を始めるためにも、定期検診を積極的に受診しましょう。定期検診は、健康な毎日を守るための大切な一歩です。

| 検診の種類 | 検査方法 | 対象 |

|---|---|---|

| 胃がん検診 | バリウム検査 | おなかの病気 |

| 胃カメラ検査 | ||

| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | |

| 女性特有のがん検診 | マンモグラフィ検査 | |

| 超音波検査 | 女性特有の病気 | |

| 子宮頸がん検診 | 子宮の入り口付近の細胞診 |

まとめ

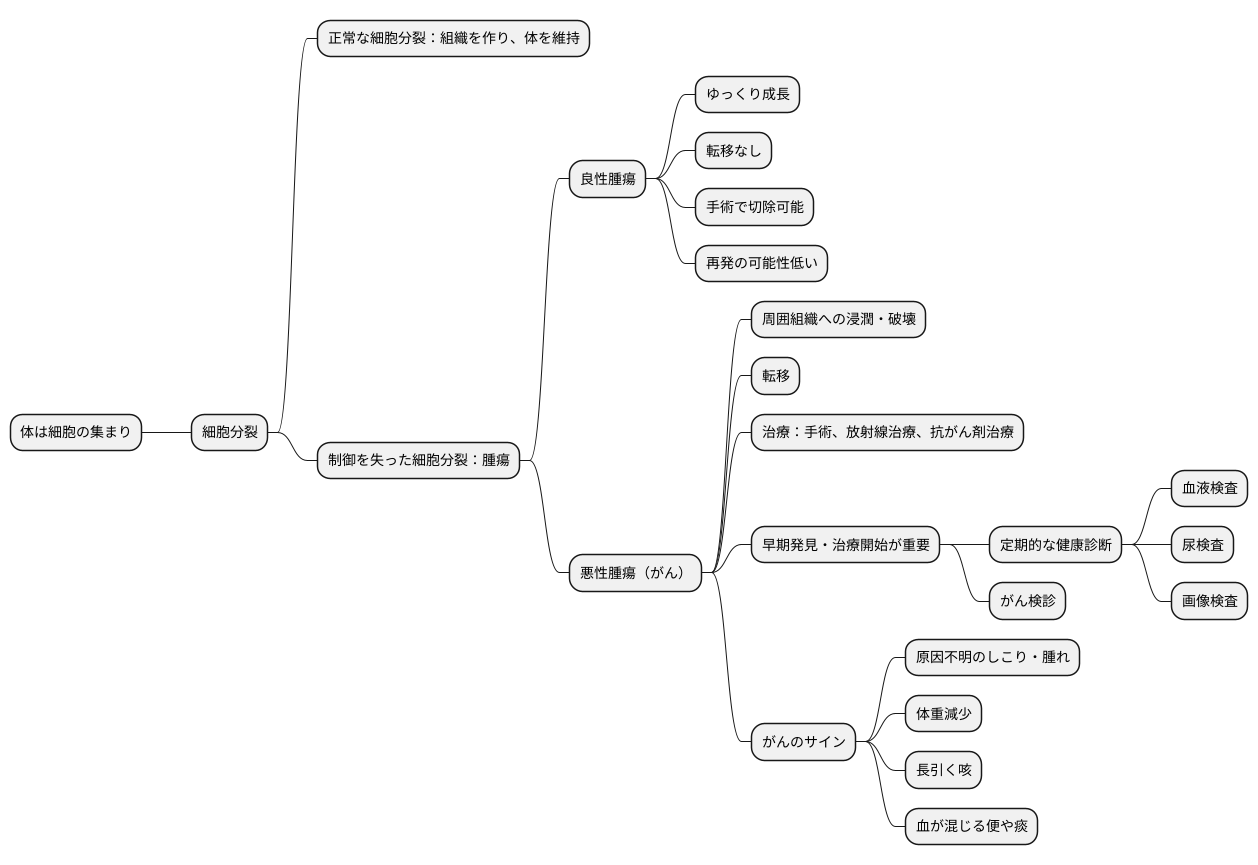

体は、細胞の集まりでできています。細胞は分裂を繰り返すことで組織を作り、私たちの体を維持しています。しかし、この細胞分裂が何らかの原因で制御を失うと、腫瘍が発生することがあります。腫瘍には大きく分けて二つの種類があります。一つは良性腫瘍、もう一つは悪性腫瘍です。良性腫瘍は、周囲の組織を圧迫することはありますが、通常はゆっくりと成長し、他の場所に広がることはありません。手術で取り除けば、再発の可能性も低いことが多いです。一方、悪性腫瘍は、一般的に「がん」と呼ばれ、周囲の組織に浸潤し破壊するだけでなく、血液やリンパ液の流れに乗って体の他の部分に転移する危険性があります。

がんの治療には、手術、放射線治療、抗がん剤治療など様々な方法がありますが、早期に発見し治療を開始することが、治癒の可能性を高める上で非常に大切です。がんが進行すると、治療が難しくなるだけでなく、体に大きな負担がかかることもあります。そのため、定期的な健康診断やがん検診は、がんの早期発見に繋がり、健康を守る上で大きな役割を果たします。健康診断では、血液検査や尿検査、画像検査などを通して、体の状態を総合的に調べることができます。また、がん検診は、特定の種類のがんに特化した検査で、早期発見に繋がる可能性を高めます。

さらに、日頃から自分の体の変化に気を配り、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに医療機関を受診することも重要です。例えば、原因不明のしこりや腫れ、体重減少、長引く咳、血が混じる便や痰などは、がんのサインである可能性があります。これらの症状を放置せず、早期に医師に相談することで、適切な検査や治療を受けることができます。健康は毎日の積み重ねで得られるものです。正しい知識を身につけ、健康診断やがん検診を積極的に活用することで、将来の健康を守り、より良い生活を送るための投資となります。