消費者契約法と保険:契約を守るために

保険について知りたい

先生、消費者契約法って、保険にも関係あるんですか?よくわからないです。

保険のアドバイザー

そうだね、保険にも関係あるよ。たとえば、保険の営業の人が、事実と違うことを言って保険に加入させたり、大事なことをわざと隠して契約させたりするといった、不適切な勧誘があった場合に、この法律が適用されるんだ。

保険について知りたい

じゃあ、もし営業の人にだまされて保険に入ったら、契約を取り消せるってことですか?

保険のアドバイザー

そういうことだね。不適切な勧誘で、自分がよく理解しないまま契約してしまった場合、後からその契約を取り消せる権利が消費者契約法によって守られているんだよ。

消費者契約法とは。

『消費者契約法』という保険に関係のある言葉について説明します。この法律は、消費者が困ったり、勘違いしたりした状態で契約してしまった場合に、契約をやめることができるように定めたものです。例えば、相手が事実と違うことを言ったり、消費者にとって都合の悪いことを隠したりして、不適切な方法で勧誘してきた場合などがこれに当たります。この法律は、消費者の利益を守り、人々の暮らしを安定させ、より良くし、国の経済が健全に発展していくようにするために作られました。保険の契約も商品の販売と同じなので、この法律が適用されます。

消費者契約法とは

消費者契約法は、私たち消費者を不当な契約から守るための大切な法律です。事業者と消費者の間で結ばれる契約において、事業者が優位な立場を利用して不当な勧誘行為を行い、消費者が不利益を被ることを防ぐために作られました。

この法律では、事業者が事実とは異なる説明をしたり、大事な情報を隠したりするなど、消費者を惑わせるような行為を禁止しています。もし、このような不当な勧誘によって消費者が誤解したまま契約を結んでしまった場合、消費者にはその契約を取り消す権利が認められています。つまり、契約によって発生した支払義務や商品の受け取り義務などをなかったことにできるのです。

例えば、新しい携帯電話を契約する際に、毎月の料金が実際よりも安く説明されたり、解約時に高額な違約金が発生することが伝えられなかった場合、これは消費者契約法に違反する可能性があります。また、健康食品の購入を勧誘された際に、まるで病気が治るかのような誇大な説明を受けたり、効果がないにもかかわらず定期購入を強いられた場合も、同様にこの法律が適用される可能性があります。

消費者契約法は、消費者の利益を守り、公正な取引を実現するために重要な役割を果たしています。この法律によって、私たちは安心して商品やサービスを購入することができ、事業者も適正な販売活動を行うことが求められます。もし、不当な勧誘行為を受けた場合は、消費生活センターなどに相談することで、適切な助言や支援を受けることができます。日頃から消費者契約法について理解を深めておくことで、自分自身を守る力を身につけることができるでしょう。

| 法律名 | 目的 | 禁止事項 | 消費者の権利 | 適用例 | 相談窓口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 消費者契約法 | 消費者保護、不当な契約からの救済 | 事業者による不当な勧誘行為(事実と異なる説明、重要な情報の隠蔽など) | 契約の取消し権(支払義務、商品受取義務の無効化) | 携帯電話の契約時の不実の説明、健康食品の誇大広告と定期購入の強要 | 消費生活センター |

保険契約と消費者契約法

保険契約は、私たちの生活に密着した大切なものですが、時に複雑な内容で分かりづらいと感じる方も少なくありません。実は、保険契約も消費者契約法という法律の守備範囲に入っています。この法律は、消費者を不当な契約から守るためのもの。つまり、保険会社と消費者の間で結ばれる保険契約も、この法律に基づいて公正に行われるべきなのです。

保険商品は、専門用語や複雑な仕組みが多く、一般の消費者がすぐに理解するのは容易ではありません。そのため、保険会社や代理店には、保険の内容を消費者に分かりやすく丁寧に説明する義務が課せられています。具体的には、保険の保障範囲や保険料の支払い方法、契約期間など、重要な事項について、消費者が理解できる言葉で説明しなければなりません。また、将来発生するかもしれないリスクについても、きちんと説明する必要があります。

もし、保険会社や代理店が説明義務を怠ったり、不十分な説明をしたり、誤解を招くような表現をした場合、消費者は契約を取り消すことができます。例えば、重要な事項について説明がなかったり、事実と異なる説明をされた場合などが該当します。契約後でも、説明不足に気づいた場合は、契約から一定期間内であれば契約を取り消すことが可能です。

保険に加入する際は、契約内容をよく確認し、不明な点は必ず質問することが重要です。契約書は隅々まで目を通し、内容を理解するように努めましょう。もし、説明に納得できない部分や疑問点があれば、遠慮せずに質問し、納得するまで説明を求めることが大切です。消費者契約法は、消費者の権利を守るための法律です。この法律の存在を知り、積極的に活用することで、安心して保険に加入し、適切な保障を受けることができます。

| 法律 | 対象 | 目的 | 義務 | 消費者権利 |

|---|---|---|---|---|

| 消費者契約法 | 保険契約を含む消費者契約 | 消費者を不当な契約から守る | 保険会社・代理店は、保険内容を消費者に分かりやすく丁寧に説明する義務がある (保障範囲、保険料、契約期間、リスクなど) |

説明義務違反があった場合、契約取消が可能 (説明不足、事実と異なる説明など) 契約後一定期間内でも取消可能 |

不適切な勧誘の例

保険選びは人生設計において大切なことですが、時には不適切な勧誘に遭遇する可能性もあります。では、どのような勧誘行為が問題となるのでしょうか。

まず、保険の内容について、事実とは異なる説明をすることは許されません。例えば、「この保険に入れば必ずお金が増えます」といった、確実に利益が出るような表現や、保障範囲を実際よりも広く説明する行為は、不適切な勧誘にあたります。また、解約時に発生する費用や手続きについて、不利な情報を意図的に隠すことも問題です。契約前に、解約に関する情報もしっかりと確認する必要があります。

高齢の方々に対する配慮も必要です。高齢の方の中には、判断能力が低下している場合もあります。このような状況を利用して、必要のない保険を契約させたり、理解できないまま契約を結ばせたりする行為は、不適切な勧誘です。家族や周りの人が、高齢の方が適切な判断ができるようにサポートすることも重要です。契約内容をよく理解しないままサインをすることがないように、注意が必要です。

しつこい勧誘も法律で禁止されています。一度断ったにも関わらず、何度も電話をかけたり、自宅を訪問したりする行為は、迷惑行為にあたります。このような場合は、はっきりと断ることが大切です。また、必要に応じて、消費生活センターなどの相談窓口に連絡することも検討しましょう。

保険は、将来の安心を守るための大切なものです。不適切な勧誘に惑わされず、契約内容をしっかりと理解し、自分に必要な保険を選びましょう。

| 問題となる勧誘行為 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 事実と異なる説明 |

|

契約前に、解約に関する情報もしっかりと確認する |

| 高齢者への不適切な勧誘 |

|

|

| しつこい勧誘 |

|

|

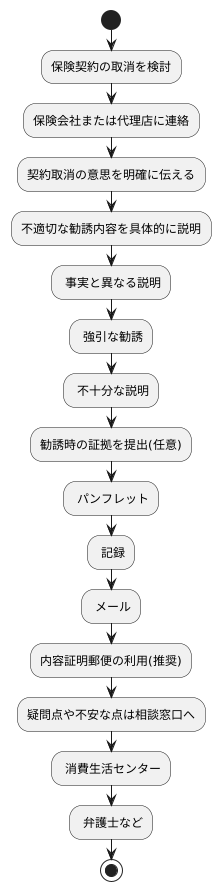

契約取消しの手続き

保険の契約を取り消したい、そう思われるのは心苦しいことです。特に、不適切な勧誘が原因の場合は、なおさら不安や後悔を感じていることでしょう。ここでは、契約取消の手続きについて、詳しくご説明いたします。

まず、何よりも大切なのは、保険会社または契約を仲介した代理店に、契約を取り消したいという意思を、はっきりと伝えることです。口頭で伝えるだけでは、言った、言わないというトラブルになる可能性があります。そのため、書面での連絡が望ましいです。

契約取消の申し出をする際には、不適切だと感じた勧誘の内容を具体的に伝えましょう。例えば、「事実と異なる説明をされた」、「強引に契約を迫られた」、「十分な説明を受けずに契約してしまった」など、勧誘時の状況を詳しく説明することが重要です。また、勧誘時のパンフレットや記録、メールのやり取りといった証拠があれば、それも一緒に提出すると、申し出がスムーズに進む可能性が高まります。

意思表示の証拠を残す確実な方法として、内容証明郵便の利用をおすすめします。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰に送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。後になってトラブルになった際に、証拠として役立ちますので、積極的に活用しましょう。

手続きを進める中で、疑問点や不安なことがあれば、一人で抱え込まずに、消費生活センターなどの相談窓口に相談してみましょう。消費生活センターは、消費者の権利を守るための専門機関であり、無料で相談を受け付けています。専門家のアドバイスを受けることで、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。また、弁護士などの法律の専門家に相談するという方法もあります。

契約取消の手続きは、複雑で分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏めば、必ず解決への道が開けます。勇気を出して、一歩踏み出してみましょう。周りの人に相談することも、解決への近道です。決して諦めずに、行動することが大切です。

消費者の権利と責任

私たちは日々、様々な商品やサービスを購入し、利用しています。こうした売買やサービスの利用は、実は契約という形で成立しています。お店で商品を買う、電車に乗る、携帯電話を使う、これらは全て契約に基づいています。契約は、私たち消費者と事業者との間で結ばれる約束事です。この約束事を円滑に進めるため、消費者には当然守られるべき権利があり、同時に責任も伴います。

消費者の権利を守るための法律として、消費者契約法があります。この法律は、事業者と消費者との間の情報量の差を埋めるためのものとも言えます。事業者は、商品やサービスについて豊富な知識を持っていますが、消費者はそうではありません。そのため、事業者は、消費者が理解しやすいように、商品やサービスの内容や契約条件について、正確かつ丁寧に説明する義務があります。また、消費者を騙したり、必要以上に強い立場に立って契約を迫ったりするなどの行為は禁止されています。

一方で、消費者にも責任があります。契約は、双方の合意に基づいて成立するものですから、消費者も契約内容をしっかりと理解する必要があります。契約書や約款などの説明書きをよく読み、不明な点は事業者に質問し、納得した上で契約を結ぶことが大切です。また、契約書は大切に保管しておきましょう。契約内容を確認する際に必要となるだけでなく、後々のトラブル解決にも役立ちます。

もし、事業者から不当な勧誘を受けたり、契約内容に疑問を感じたりした場合は、一人で悩まず、すぐに消費生活センターなどの相談窓口に連絡しましょう。早期に相談することで、問題の拡大を防ぎ、適切な解決策を見つけることができます。

消費者の権利と責任を正しく理解し、適切な行動をとることで、私たちは安心して商品やサービスを利用し、豊かな生活を送ることができます。日頃から契約に関する基本的な知識を身につけておくことが、私たちの生活を守る上で重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 契約とは | 消費者と事業者との間の約束事。売買やサービス利用は全て契約に基づく。 |

| 消費者の権利 | 事業者から正確で丁寧な説明を受ける権利。騙されたり、不当に強い立場に立たれて契約を迫られたりしない権利。 |

| 消費者の責任 | 契約内容を理解する責任。契約書や約款をよく読み、不明な点は質問する責任。契約書を保管する責任。 |

| 消費者契約法 | 事業者と消費者との間の情報量の差を埋めるための法律。消費者の権利を守るための法律。 |

| トラブル発生時 | 一人で悩まず、消費生活センターなどの相談窓口に連絡する。 |

相談窓口の活用

契約に関する困りごと、例えば品物やサービスの購入で、売り手との間で問題が生じた時、どこに相談すれば良いのか迷う方もいるかもしれません。そのような時は、一人で抱え込まず、消費生活センターや国民生活センターなどの相談窓口を活用することを強くお勧めします。これらの相談窓口は、困っている消費者のために設置されており、専門の相談員が親身になって話を聞いてくれます。相談員は、消費者を守るための法律である消費者契約法をはじめ、様々な法律や制度に精通しています。そのため、問題の状況に応じた適切な助言や情報を提供してくれます。例えば、契約内容が分かりにくい場合の説明を受けたり、不当な契約内容を見直してもらうための交渉方法を学ぶことができます。

これらの相談窓口の利用は無料で、相談内容は秘密として守られますので、安心して利用できます。問題を誰にも相談できずに一人で悩んでいると、状況は悪化してしまうかもしれません。しかし、相談窓口に相談することで、解決の糸口が見つかる可能性が高まります。問題が大きくなる前に、早期に相談することが大切です。また、消費生活センターや国民生活センター以外にも、各自治体によっては無料の法律相談サービスを提供している場合があります。お住まいの地域で利用できる相談窓口を調べてみましょう。インターネットで検索したり、市役所や区役所に問い合わせることで、地域の相談窓口の情報を得ることができます。様々な公的機関が消費者の権利を守るためのサポート体制を整えています。これらの制度の存在を知っておくことは、私たちの生活の安心・安全につながります。安心して暮らせる社会づくりのためにも、困った時はためらわずに相談窓口を活用しましょう。

| 相談窓口 | 特徴 | 相談内容 | その他 |

|---|---|---|---|

| 消費生活センター 国民生活センター |

|

|

問題悪化前に早期相談が重要 |

| 各自治体の相談窓口 |

|

法律相談全般 | インターネット、市役所、区役所で検索可能 |