子ども手当から児童手当へ

保険について知りたい

先生、「子ども手当」って、保険の用語なんですか?なんだか、お金をもらえるって聞いたことがあるんですけど…

保険のアドバイザー

そうだね、お金をもらえる制度だったんだけど、厳密にいうと保険の用語ではないんだ。子どもを育てている家庭への支援として、国が支給していたお金のことだよ。平成24年3月で制度が終わって、今は「児童手当」という制度に変わっているね。

保険について知りたい

じゃあ、「子ども手当」はもうないんですか?「児童手当」との違いは何ですか?

保険のアドバイザー

その通り。「子ども手当」はもうないんだ。「児童手当」との違いはいくつかあるけど、大きな違いは所得制限の有無だね。「子ども手当」には所得制限がなかったけど、「児童手当」には所得制限が設けられているんだよ。どちらも子どもの健やかな成長を支援する制度だけどね。

子ども手当とは。

かつて「子ども手当」という制度がありました。これは、未来を担う子どもたちが健やかに成長することを応援するため、中学校を卒業するまでの子どもを育てている親に対して支給されていました。しかし、この制度は平成24年3月31日で終了し、平成24年4月1日からは「児童手当」という制度に変わって、対象となる人に支給されるようになっています。ここでは、保険と関わる部分について説明します。

子ども手当とは

子ども手当は、次代を担う子どもたちの健全な成長を後押しするために設けられた制度です。近年、少子化が急速に進んでおり、子育てをしている世帯の経済的な重荷を軽くし、子どもたちが元気に育つことができる環境を整えることが重要となっています。子ども手当は、まさにそうした状況を改善するために導入されました。

この制度は、中学校を卒業するまでの子どもを育てている親に対して支給されます。所得による制限はなく、子ども一人につき定額が支給されるため、子どもが多い世帯であればあるほど、より多くの支援を受けられました。

子ども手当は、子育て中の家庭にとって大きな支えとなりました。経済的な負担が軽減されることで、子育てに対する不安を少しでも和らげ、安心して子どもを育てられる環境づくりに役立ったと考えられます。特に、教育費や食費など、子どもにかかる費用は決して少なくありません。子ども手当は、そうした費用の一部を賄うことができ、家計のやりくりに苦労している家庭にとって貴重な収入源となっていました。

しかし、子ども手当には課題も存在していました。その一つが財源の確保です。多くの子どもたちに支給するためには、当然ながら多額の費用が必要となります。安定した財源を確保することは、制度を継続していく上で大きな課題でした。また、他の少子化対策との兼ね合いも問題視されていました。子ども手当以外の少子化対策との整合性を図り、より効果的な政策を実施していく必要性が指摘されていました。

このように、子ども手当は子育て世帯を支援する上で重要な役割を果たしましたが、同時に様々な課題も抱えていました。これらの課題を解決し、より良い制度にしていくためには、継続的な検討が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 次代を担う子どもたちの健全な成長を後押し、子育て世帯の経済的負担軽減 |

| 対象 | 中学校卒業までの子どもを育てる親(所得制限なし) |

| 支給額 | 子ども一人につき定額 |

| 効果 | 子育て中の家庭の経済的負担軽減、教育費・食費等の補助 |

| 課題 | 財源確保の難しさ、他の少子化対策との整合性 |

制度の目的と背景

我が国では、近年、子どもの数が減少し続けており、これは社会全体の活力を低下させる大きな問題となっています。同時に、子どもを育てるには、教育にかかる費用や日々の食事にかかる費用、病気の際の治療費など、様々な費用がかかり、子育て世帯の経済的な負担は増える一方です。特に、複数の子どもがいる家庭では、その負担はより重くなります。子ども手当制度は、このような少子化の進行と子育て世帯への経済的負担の増大という二つの大きな問題に対処するために導入されました。

子どもを育てることは、未来を担う人材を育てることにつながります。しかし、経済的な不安から子どもを持つことをためらったり、子どもを持つ数を諦めたりする人たちも少なくありません。子ども手当は、子育て世帯に経済的な支援を行うことで、安心して子どもを産み育てられる社会を実現することを目的としています。子どもたちが健やかに成長できる環境を整備することは、国の未来にとって大変重要なことです。

この制度は、子育て支援策の中核となるものとして、子育て世帯の生活の安定と子どもの健やかな成長を支えるとともに、少子化の流れを変えることを目指しています。子どもを持つということは、大きな喜びであると同時に、大きな責任を伴います。子育て世帯が安心して子育てに専念できるよう、社会全体で子育てを支える仕組みが不可欠です。子ども手当は、その仕組みの一つとして重要な役割を担っており、未来への投資として位置づけられています。少子化対策は、待ったなしの課題であり、子ども手当制度は、その解決に向けた重要な一歩と言えるでしょう。

| 問題点 | 課題への対応策 | 制度の目的 | 制度の役割 |

|---|---|---|---|

| 少子化の進行 子育て世帯の経済的負担の増大 |

子ども手当制度の導入 | 子育て世帯への経済的支援 安心して子どもを産み育てられる社会の実現 子どもの健やかな成長を支援 |

子育て支援策の中核 子育て世帯の生活の安定と子どもの健やかな成長を支える 少子化の流れを変える 未来への投資 |

子ども手当の終了

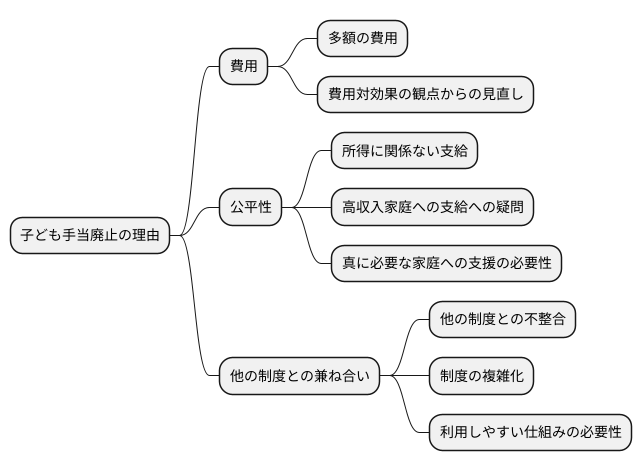

かつて子どもを持つ家庭を経済的に支えるため、子ども手当という制度がありました。これは、子ども一人ひとりに一定金額を支給するもので、平成24年3月31日をもって終了しました。制度がなくなった背景には、いくつかの理由がありました。

まず、多額の費用がかかっていたことが挙げられます。子ども手当の支給には、国にとって大きな負担となっていました。限られた予算の中で、より効果的な政策を行うためには、費用対効果の観点から見直しが必要だったのです。

次に、所得に関係なく、すべての子どもを対象としていたため、公平性に欠けるという意見がありました。高収入の家庭にも支給されることに疑問を抱く人も少なくなかったのです。本当に支援が必要な家庭に、より手厚い支援を行うためには、受給資格の見直しが必要でした。

さらに、既にあった他の子育て支援策との兼ね合いも問題でした。子育て支援には様々な制度がありますが、それらとの整合性を考えると、子ども手当は必ずしも効率的とは言えませんでした。複雑な制度を整理し、利用しやすい仕組みにすることが求められていました。

これらの問題点を踏まえ、より効果的で、長く続けられる子育て支援の仕組みを作るため、子ども手当は廃止されることになりました。制度の終了は多くの子育て家庭に影響を与え、今後の支援策に対する不安の声も聞かれました。国は、子ども手当に代わる新たな支援策を検討し、子育て家庭の負担軽減に努めていく必要がありました。

新たな制度、児童手当

平成24年4月1日から、子育て世帯への経済的な支援を目的とした新しい制度、児童手当がはじまりました。これは、それまでのこども手当に代わる制度です。こども手当と目的は同じですが、支給対象となる方や金額、所得制限などに変更があります。

児童手当は、お子さんの年齢によって金額が変わります。0歳から2歳までのお子さんには、一律の金額が支給されます。3歳から中学校を卒業するまでは、年齢に応じて金額が異なります。

また、一定以上の所得がある世帯には、支給額が減額される所得制限があります。これは、限られた予算をより有効に活用し、本当に支援が必要な世帯に重点的に支給するためです。

児童手当は、子どもの健やかな成長を支援するために設けられた制度です。支給された手当は、お子さんの教育費や生活費など、子育てに必要な費用として自由に使うことができます。

具体的な支給額や所得制限など、詳しい内容を知りたい方は、お住まいの市区町村の窓口やホームページでご確認ください。また、厚生労働省のホームページでも詳しい情報が掲載されています。子育て世帯にとって大切な制度ですので、ぜひご確認ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 児童手当 |

| 開始日 | 平成24年4月1日 |

| 目的 | 子育て世帯への経済的支援 |

| 対象 | 子ども |

| 支給額 | 年齢によって異なる 0歳~2歳:一律 3歳~中学校卒業:年齢に応じて異なる |

| 所得制限 | あり |

| 用途 | 教育費、生活費など子育てに必要な費用 |

| 問い合わせ先 | 市区町村窓口、ホームページ、厚生労働省ホームページ |

児童手当の現状と課題

子どもを育てる家庭への経済的な支援として、児童手当はなくてはならないものとなっています。この手当は、子育てにかかる費用の一部を支給することで、家庭の負担を軽くし、子どもを安心して育てられる環境を作ることを目的としています。

現在、この児童手当は広く支給されていますが、少子化への対策として本当に役に立っているのか、様々な意見が出ています。十分な効果が出ていないと考える人たちは、支給額の妥当性や、所得制限のあり方など、制度の設計そのものを見直すべきだと主張しています。

例えば、物価上昇や教育費の高騰を考えると、現在の手当額では十分な支援になっていないと感じる家庭も多いでしょう。また、所得制限によって、本当に支援が必要な家庭が対象から外れてしまっている可能性も指摘されています。

さらに、子どもを育てる上での支援は、児童手当だけではありません。保育所の受け入れ枠を増やす、教育にかかるお金の負担を軽くするなど、他にも必要な取り組みはたくさんあります。

少子化の流れを食い止め、子どもたちが健やかに育つ社会を作るためには、児童手当を含めた子育て支援全体を改めて見直し、より良いものにしていく必要があります。子育ての負担を社会全体で支え合う仕組みを作ることが、未来への投資と言えるでしょう。そのためには、広く国民の意見を集め、多角的な視点から議論を深めることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 児童手当の目的 | 子育てにかかる費用の一部を支給することで、家庭の負担を軽くし、子どもを安心して育てられる環境を作る。 |

| 現状と課題 | 少子化対策としての効果に疑問の声。支給額の妥当性や所得制限のあり方など、制度設計の見直しが必要との意見。 |

| 問題点の例 | 物価上昇や教育費高騰に対する支給額の不足、所得制限による支援が必要な家庭の除外など。 |

| その他の子育て支援策 | 保育所の受け入れ枠拡大、教育費負担の軽減など。 |

| 今後の展望 | 児童手当を含めた子育て支援全体の見直し、社会全体で子育てを支える仕組みづくり、国民の意見集約と多角的な議論。 |

今後の展望

我が国では、子どもが生まれる数が減少し続けており、これは社会全体の大きな課題となっています。子どもを育てることは、未来を築くことに繋がる大切な行為であり、国としても、そして私たち一人ひとりも真剣に取り組むべきです。そのためには、子どもを育てやすい環境を作るための支援策をもっと充実させる必要があります。

現在、子どもを育てる家庭に対しては、児童手当という形で金銭的な支援が行われています。これは子育ての経済的な負担を少しでも軽くするための大切な制度であり、今後もその役割は変わりません。しかし、社会の状況や子育てをしている家庭の必要としているものは常に変化しています。今の制度のままで本当に十分なのか、より効果的な支援の方法は他にないか、常に考え直していく必要があります。

例えば、子育てにかかるお金の負担を減らすためには、児童手当の金額を増やすことや、保育料や教育費の支援をもっと充実させることが考えられます。また、子育てと仕事の両立を支援するためには、保育施設の数を増やすだけでなく、仕事の内容や時間に合わせて柔軟に利用できるような仕組み作りも必要です。さらに、地域で子育てを支えるため、子育ての相談にのってくれる場所や、子どもたちが安心して遊べる場所を増やすことも大切です。

子育て支援は、国や地方自治体だけが頑張れば良いというものではありません。地域の人々、企業、そして私たち一人ひとりが子育て家庭を支える意識を持つことが重要です。未来を担う子どもたちのために、より良い社会を築くため、皆で協力して子育てしやすい環境を作っていきましょう。

| 課題 | 対策 | 主体 |

|---|---|---|

| 少子化 | 子育てしやすい環境づくり | 国、地方自治体、地域住民、企業、個人 |

| 子育ての経済的負担 | 児童手当の増額、保育料・教育費の支援充実 | 国、地方自治体 |

| 仕事と子育ての両立 | 保育施設の増設、柔軟な保育サービス提供 | 国、地方自治体、企業 |

| 地域の子育て支援 | 子育て相談窓口の設置、子どもの遊び場の整備 | 地方自治体、地域住民 |