定額給付金:家計支援のしくみ

保険について知りたい

先生、「定額給付」ってよく聞くんですけど、どういうものか教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

はい。「定額給付」とは、簡単に言うと、国がお金に困っている人や地域を助けるため、決まった金額のお金を配る制度のことです。昔、一人あたり12,000円、子どもやお年寄りには20,000円が配られました。

保険について知りたい

なるほど。誰にでも配られたんですか?

保険のアドバイザー

基本的には日本に住んでいる人なら誰でも対象でしたが、短期で滞在している外国の方は対象外でした。生活に困っている人を助けるための一時的なお金だったんですよ。

定額給付とは。

『定額給付』という言葉は、保険の分野で使われますが、実は家計の緊急支援や地域の経済対策として、市町村から支払われるお金、またはその制度そのものを指します。平成21年2月1日時点での世帯主を基準に支給され、一人につき一万二千円が支払われます。ただし、その時点で十八歳以下、もしくは六十五歳以上の方には二万円が支払われます。この定額給付金は、日本に住んでいる人や、短期滞在者を除く外国人に支給されます。

定額給付金の概要

定額給付金とは、国民生活の安定と地域経済の活性化を目的として、国が音頭を取り、市町村を通して国民に支給されたお金、あるいはその制度のことを指します。家計への迅速な支援策として、一時的な経済的な困窮に直面する世帯を支え、消費を促すことで景気を下支えするために実施されました。この給付金は、主に生活費や教育費、住宅費など、幅広い用途に活用することができました。

給付の対象者は、基準日において日本に住所を持つ国民、そして一定の在留資格を持つ外国人を含んでいました。ただし、観光などで短期滞在している外国人は対象外とされ、国民生活への影響が大きい世帯を優先的に支援するという制度の目的が明確にされていました。

支給額は一律ではなく、年齢や世帯構成によって金額が異なっていました。例えば、子どもは大人よりも高い金額が支給され、子育て世帯への支援という側面も持っていました。また、所得制限などは設けられておらず、多くの国民が受給資格を有していました。この給付金は、申請手続きを行うことで受給できましたが、自治体によってはプッシュ型と呼ばれる、申請不要で自動的に支給される場合もありました。

定額給付金は、景気刺激策として一時的に実施されたもので、現在では終了しています。しかし、その後の経済政策にも影響を与え、生活困窮者支援の在り方などについて議論を深める契機となりました。また、迅速な給付を実現するために構築された行政システムは、その後の災害時の給付金支給などにも活用され、貴重な経験となりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 国民生活の安定と地域経済の活性化、家計への迅速な支援、消費の促進による景気の下支え |

| 対象者 | 基準日において日本に住所を持つ国民、一定の在留資格を持つ外国人 (観光などで短期滞在している外国人は除く) |

| 支給額 | 年齢や世帯構成によって異なる (子どもは大人よりも高額) |

| 所得制限 | なし |

| 受給方法 | 申請手続き、または自治体によってはプッシュ型(申請不要) |

| 実施状況 | 一時的な景気刺激策として実施され、現在は終了 |

| 影響・成果 |

|

給付の対象者

この給付金は、国民生活の安定を目的として支給されたものです。支給の対象となるには、いくつかの条件がありました。まず、平成21年2月1日という基準日において、住民基本台帳に記録されていることが必要でした。これは、誰がどこに住んでいるのかを把握するための基礎資料であり、この台帳に記載されている人が支給対象の候補となりました。

日本国籍を持つ人はもちろん対象でしたが、一定の在留資格を持つ外国人も含まれていました。具体的には、特別永住者は、日本の旧植民地出身者とその子孫であり、永住許可とほぼ同様の権利を有するため対象となりました。中長期在留者は、就労や留学など一定の活動を行うために在留資格を持つ外国人で、生活基盤が日本にあると認められたため対象となりました。永住者の配偶者等や永住者の在留資格を有しない子、定住者なども、日本に生活基盤を持つ者として同様に含まれました。これらの在留資格を持つ外国人も、日本人と同様に生活に影響を受けていると判断されたため、対象に含まれました。

一方で、観光や短期の商用で来日している短期滞在者や、在留資格を持たずに滞在している不法滞在者などは、支給対象から外されました。これは、給付金の目的が日本国内で生活基盤を持つ人々の生活支援であること、そして限られた予算の中で公平性を保つ必要があったためです。

このように、住民基本台帳への記録と在留資格を基準とすることで、誰が給付対象となるのかを明確化し、迅速かつ効率的に給付金を届けることができました。そして、これは混乱を避け、公平性を確保するための重要な措置でした。

| 在留資格 | 支給対象 | 理由 |

|---|---|---|

| 日本国籍 | ○ | 住民基本台帳に記録されているため |

| 特別永住者 | ○ | 永住許可とほぼ同様の権利を有するため |

| 中長期在留者 | ○ | 就労や留学など一定の活動を行うために在留資格を持ち、生活基盤が日本にあると認められたため |

| 永住者の配偶者等、永住者の在留資格を有しない子、定住者 | ○ | 日本に生活基盤を持つ者として |

| 短期滞在者 | × | 観光や短期の商用で来日しているため、生活基盤が日本にないと判断されたため |

| 不法滞在者 | × | 在留資格を持たずに滞在しているため |

給付金額の違い

今回の給付金は、国民の生活を支えるため、年齢に応じて金額を変えて支給されました。この制度設計には、より困っている人により多くの支援を届けるという目的がありました。

まず、18歳未満のお子さん。これから学校に通ったり、色々な経験を積む大切な時期です。しかし、年齢が低ければ低いほど、自分自身で収入を得ることは難しく、経済的に不安定になりがちです。そこで、未来を担う子供たちの健やかな成長を願い、20,000円を支給することになりました。

次に、65歳以上の高齢の方。長年にわたり社会に貢献してきた方々です。年金などの収入はあるものの、医療費の負担が増えたり、介護が必要になったりと、予期せぬ出費がかさむ場合もあります。こうした負担を少しでも軽くし、安心して暮らせるようにと、同じく20,000円が支給されました。

最後に、18歳以上65歳未満の働き盛りの方。仕事を持ち、収入を得ている方が多い世代です。もちろん、生活費や教育費、住宅ローンなど、様々な負担を抱えていることは間違いありません。しかし、子供や高齢者に比べると、自分自身の力で収入を得る機会が多いと考え、12,000円の支給となりました。

このように、年齢による金額の違いは、限られた財源の中で本当に困っている人により多くの支援を届けるための工夫だったのです。この給付金が、少しでも多くの人の生活の支えとなることを願っています。

| 年齢層 | 支給額 | 理由 |

|---|---|---|

| 18歳未満 | 20,000円 | 収入を得ることが難しく、経済的に不安定になりがち。 |

| 65歳以上 | 20,000円 | 医療費や介護費の負担増の可能性。 |

| 18歳以上65歳未満 | 12,000円 | 収入を得る機会が多い。 |

支給の目的と効果

世界規模の不景気が広がったとき、暮らしを支えるためにお金が配られました。これは、人々が安心して物を買ったり、サービスを利用したりすることで、景気を良くしようというねらいがありました。

このお金は、日々の暮らしに必要な物やサービスに使われました。たとえば、食料品や日用品を買ったり、水道光熱費を支払ったり、病院にかかったりといったことに使われたのです。

こうしたお金の使い方により、地域のお店や会社は売上を増やすことができました。これは、地域全体の景気を良くする力になったと考えられます。たとえば、近所の商店で買い物をする人が増えれば、お店の売上は伸び、そこで働く人たちの収入も増えます。そして、その人たちがまた地域でお金を使うことで、お金が循環し、景気がさらに良くなるという好循環が生まれるのです。

また、お金が配られたことで、人々の不安な気持ちが少し軽くなったと考えられます。将来のお金に不安があると、どうしても物を買うのをためらってしまいます。しかし、今すぐ使えるお金があれば、少し気持ちが楽になり、買い物もしやすくなります。

ただ、お金を配ることの効果については、いろいろな考え方があります。景気を良くする効果がどれくらい続いたのか、また、すべての人に同じように効果があったのかなど、まだよくわかっていない部分もあります。たとえば、お金を貯金に回してしまった人もいるでしょうし、本当に困っている人に十分な額が届かなかったということもあるかもしれません。こうした課題については、今後も考えていく必要があります。

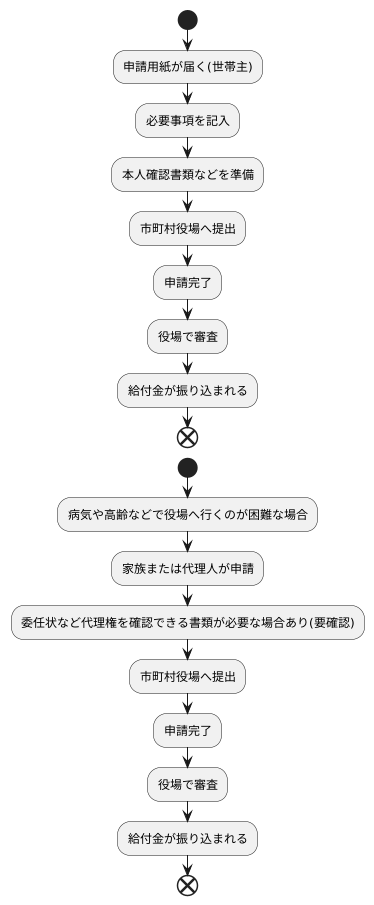

申請手続きの流れ

この給付金を申し込むには、お住まいの市町村役場が窓口となります。お住まいの市町村に住民票がある世帯主の方には、お家へ申請用紙が届きます。この用紙に必要事項を記入し、本人確認書類やその他必要な書類を添えて、市町村役場へ提出してください。提出をもって、申請は完了となります。

申請後は、役場で内容を確認する審査が行われます。審査が済むと、前もってお知らせいただいた口座へ給付金が振り込まれます。

ご自身で手続きをするのが難しい場合、例えば病気や高齢などで役場へ行くのが困難な場合は、ご家族や代理人の方による申請も可能です。代理人の方が申請する際は、委任状など代理権を確認できる書類が必要になる場合がありますので、事前に市町村役場へご確認ください。

申請方法を分かりやすくしたり、必要書類を少なくしたりすることで、より早く多くの方へ給付金をお届けできるよう努めました。ご不明な点があれば、市町村役場へお問い合わせください。

制度の意義と課題

定額給付金制度は、未曾有の経済の落ち込みに対し、いち早く家計を支える役割を担いました。国民全体への迅速な現金給付は、生活の不安を取り除き、消費を下支えすることで経済の悪化を防ぐ効果が期待されたのです。これは、制度の大きな意義と言えるでしょう。

しかしながら、この制度にはいくつかの課題も存在します。まず、給付金額の妥当性です。一律の金額を給付することで、本当に困っている人々に対して十分な支援になったのか、疑問の声も上がっています。生活に困窮している世帯にとっては金額が少なく、十分な効果が得られなかった可能性があります。一方、それほど困っていない世帯にとっては、必ずしも必要のない給付だったとも考えられます。より困窮している世帯により多くの支援を行う、きめ細やかな制度設計が求められていたのではないでしょうか。

次に、効果の持続性も課題として挙げられます。確かに一時的な消費の活性化は見られましたが、長期的視点で見た場合、経済の立て直しに繋がる持続的な効果があったのかは議論の余地があります。一時的な消費の増加で終わってしまった可能性も否定できません。より継続的な経済効果を生み出すためには、一時的な給付だけでなく、雇用対策や産業の育成といった、根本的な経済対策と組み合わせる必要があったと言えるでしょう。

最後に、公平性の問題です。所得にかかわらず一律に給付を行うことにより、高所得者にも給付が支給されたことで、本当に支援が必要な人々への支援が薄まってしまったという批判もあります。限られた財源をより効果的に活用するためには、所得に応じて給付額を変えるなどの工夫が必要だったかもしれません。

今後の経済対策においては、これらの課題を真摯に受け止め、より効果的で、持続可能で、そして公平な支援のあり方を検討していく必要があるでしょう。本当に困っている人々に必要な支援を届け、経済の活性化に繋げるためには、制度の改善に向けた不断の努力が求められます。

| メリット | デメリット | 課題 |

|---|---|---|

| 迅速な家計支援、消費の下支え、経済悪化の防止 | 給付金額の妥当性 | 本当に困っている人への十分な支援になっていない可能性、困っていない世帯への不要な給付 |

| 効果の持続性 | 一時的な消費活性化のみで、長期的な経済立て直しに繋がっていない可能性 | |

| 公平性 | 高所得者への給付により、本当に支援が必要な人への支援が薄まっている |