知っておきたい病床の種類

保険について知りたい

先生、病床区分って何ですか?ベッドの種類のことですか?

保険のアドバイザー

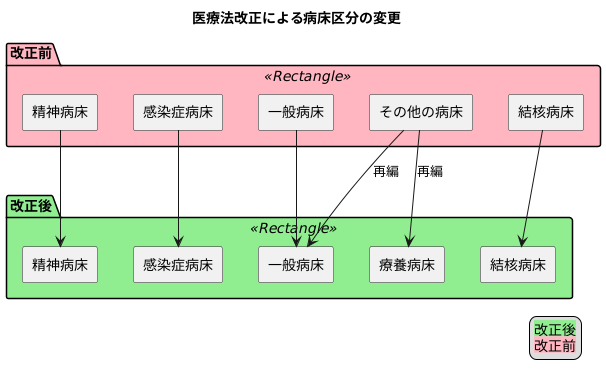

そうだね、簡単に言うとベッドの種類だよ。昔は精神病床、感染症病床、結核病床、その他病床の4種類だったんだけど、今はその他病床が一般病床と療養病床に分かれて、全部で5種類になったんだ。

保険について知りたい

一般病床と療養病床の違いがよくわからないのですが…

保険のアドバイザー

一般病床は急に具合が悪くなった人を診るためのベッドで、療養病床は具合は落ち着いているけど長く治療が必要な人のためのベッドだよ。高齢化が進む中で、患者さんに合わせた医療を提供するために、ベッドの種類ごとに設備や職員の配置基準も決められているんだ。

病床区分とは。

病院のベッドの種類について説明します。以前は、心の病気用のベッド、伝染病用のベッド、結核用のベッド、そしてそれ以外の病気用のベッドの4種類に分けられていました。しかし、医療に関する法律が変わり、それ以外の病気用のベッドが、急に具合が悪くなった人を診るためのベッドと、病気は落ち着いているけれど長く治療が必要な人を診るためのベッドの2種類に分かれました。そのため、今では全部で5種類のベッドがあります。急に具合が悪くなった人を診るためのベッドは、症状が重い人を対象としています。病気は落ち着いているけれど長く治療が必要な人を診るためのベッドは、症状は安定しているけれど、長い期間の治療やケアが必要な人を対象としています。子どもが少なくお年寄りが多い今の社会や、それぞれのベッドの種類に合わせて、病気の状態に合わせた医療を提供するために、ベッドの種類ごとの設備や働く人の配置などの基準も決められています。

病床区分の概要

病院には、様々な種類のベッドがあります。患者さんの体の状態や必要な治療の内容によって、備えておくべき設備や看護師さんの人数などが変わるためです。そのため、病院のベッドはいくつかの種類に分けられており、種類ごとに必要な基準が細かく決められています。この基準を理解することは、自分に合った医療機関を選ぶ上でとても大切です。適切なベッドの種類を選ぶことで、質の高い治療を安心して受けることができます。

例えば、「一般病床」は、比較的状態が安定している患者さんが入院する一般的なベッドです。内科や外科、整形外科など、様々な診療科の患者さんが利用します。設備や看護師さんの配置数などは、他の種類の病床と比べて標準的な水準となっています。

「療養病床」は、病状が安定しており、日常生活動作の回復や維持のための医療や看護が必要な患者さんのためのベッドです。リハビリテーションや介護に重点が置かれており、長期の入院が必要となるケースも多いです。

さらに、「精神病床」は、精神疾患のある患者さんのためのベッドで、専門の医師や看護師による治療やケアが行われます。患者さんの症状に合わせた特別な環境や設備が整えられています。

また、「結核病床」は、結核の患者さんのためのベッドで、感染防止のための設備が整えられています。近年は結核患者さんが減少しているため、結核病床を持つ病院は少なくなっています。

このように、病院のベッドは患者さんの状態や必要な医療の内容によって細かく分類されています。入院が必要になった場合は、自分の病状に合ったベッドの種類を選ぶことが重要です。どの種類の病床が適切かは、医師と相談して決めることができます。それぞれの病床の基準を理解し、自分に合った医療機関を選ぶことで、安心して治療を受けることができます。

| 病床の種類 | 対象となる患者 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般病床 | 比較的状態が安定している患者 | 標準的な設備と看護師配置 |

| 療養病床 | 病状が安定し、日常生活動作の回復や維持のための医療や看護が必要な患者 | リハビリテーションや介護に重点、長期入院が多い |

| 精神病床 | 精神疾患のある患者 | 専門の医師・看護師による治療、特別な環境と設備 |

| 結核病床 | 結核の患者 | 感染防止のための設備、近年は減少傾向 |

従来の病床区分

これまで、病院のベッドの種類は大きく4つに分けられていました。まず、こころの病気を抱える方のための精神病床です。次に、人にうつる病気を抱える方の隔離が必要な感染症病床です。そして、結核という特定の病気の方のための結核病床です。最後に、これら3つ以外の様々な病気の方のための病床です。この4つ目の病床は、いわゆる一般病床と呼ばれ、様々な症状の患者さんが入院していました。

しかし、時代の流れとともに、この4つの区分だけでは対応しきれなくなってきました。医療技術の進歩によって、より専門的な治療が可能になり、患者さんの病状も複雑になってきました。特に、高齢化が進むにつれて、複数の病気を抱える患者さんも増え、一人ひとりの状態に合わせた、よりきめ細やかな医療の提供が必要となりました。例えば、がん治療の進歩に伴い、がん患者さん向けの病床が必要になったり、高齢で体が弱っている方のリハビリに特化した病床が必要になったりしました。

従来の4区分では、このような医療の進歩や社会の変化に対応できなくなったため、より多くの種類の病床が必要となり、病床の区分をより細かく、より専門的にしていく必要性が高まってきました。例えば、集中治療室(ICU)や高度治療室(HCU)といった、重症患者さんに特化した設備と人員を備えた病床や、回復期リハビリテーション病棟といった、在宅復帰を目指す患者さんのための病床などです。このように、患者さんの病状や必要な医療の内容に合わせた、より適切な医療を提供するために、病床の区分はますます細分化され、専門化していくと考えられます。

| 時代の流れ | 病床の種類 | 説明 |

|---|---|---|

| 従来 | 精神病床 | こころの病気を抱える方のための病床 |

| 感染症病床 | 人にうつる病気の方のための病床 | |

| 結核病床 | 結核の方のための病床 | |

| 一般病床 | 上記以外の様々な病気の方のための病床 | |

| 現代 | がん治療病床 | がん治療に特化した病床 |

| リハビリ病床 | 高齢で体が弱っている方のリハビリに特化した病床 | |

| ICU/HCU | 重症患者に特化した病床 | |

| 回復期リハビリテーション病棟 | 在宅復帰を目指す患者さんのための病床 |

医療法改正と新たな区分

医療を取り巻く状況が大きく変化する中で、医療の質をさらに向上させるため、医療法が見直され、平成30年4月に改正されました。この改正に伴い、入院医療を提供する病床の区分についても変更が加えられました。

従来の医療法では、病床は大きく分けて「一般病床」「精神病床」「感染症病床」「結核病床」「その他の病床」の5種類に分類されていました。しかし、「その他の病床」は、その名称が示す通り、様々な医療ニーズに対応する病床が混在しており、提供される医療の内容が分かりにくいという課題がありました。

そこで、今回の医療法改正では、この「その他の病床」を「一般病床」と「療養病床」の2つに再編しました。新たに分類された「一般病床」は、急性期の治療や手術が必要な患者さんを受け入れる病床です。高度な医療機器や専門的な知識・技術を持つ医療スタッフを備え、患者さんの症状の改善を目指します。一方、「療養病床」は、急性期を過ぎ、病状が安定した患者さんに対して、医学的管理の下で看護、介護、リハビリテーションなどの医療を提供する病床です。在宅復帰に向けた支援や長期療養が必要な患者さんの受け皿となる役割を担います。

この改正により、病床区分は「一般病床」「精神病床」「感染症病床」「結核病床」「療養病床」の5種類となり、それぞれの病床の役割が明確化されました。医療機関は、それぞれの病床の目的に応じた設備や人員体制を整備することで、患者さんの状態に合わせたより適切な医療を提供できるようになりました。また、患者さんにとっても、どの医療機関でどのような医療が提供されるのかが分かりやすくなり、医療機関選びの助けとなることが期待されます。

一般病床の特徴

一般病床は、病状が急激に変化する急性期の患者さんを受け入れるための病床です。急性期とは、発症から間もない時期や、症状が急速に悪化する時期などを指し、迅速な診断と治療が必要となります。

一般病床には、そうした緊急性の高い医療に対応できる設備が整っています。例えば、高度な医療機器(コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴画像装置など)や、手術室、集中治療室などです。これらの設備を用いて、患者さんの状態を詳しく調べ、適切な治療を行います。

また、一般病床には、専門的な知識と技術を持つ医師や看護師が数多く配置されています。彼らは、患者さんの容態を常に注意深く観察し、必要な医療行為を迅速かつ的確に実施します。急変時にも対応できるよう、24時間体制で勤務しており、患者さんの安全を見守っています。

一般病床における治療は、患者さんの病状が安定するまで続けられます。集中的な治療によって症状が改善すれば、その後は自宅療養や回復期リハビリテーション病棟などに移行します。病状が安定するまでの期間は、病気の種類や重症度によって異なりますが、一般病床では患者さんが安心して治療に専念できる環境が提供されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 対象患者 | 病状が急激に変化する急性期の患者 |

| 急性期 | 発症から間もない時期や、症状が急速に悪化する時期 |

| 設備 | 高度な医療機器(CT、MRIなど)、手術室、集中治療室 |

| 医療従事者 | 専門的な知識と技術を持つ医師、看護師(24時間体制) |

| 治療期間 | 病状が安定するまで |

| 転移先 | 自宅療養、回復期リハビリテーション病棟など |

療養病床の特徴

療養病床とは、病状が安定し、長期の療養を必要とする慢性疾患の患者さんを受け入れるための病床です。例えば、脳卒中後の麻痺が残ってしまった方や、認知症が進み在宅での生活が難しくなった方などが対象となります。急性期の治療を終え、病状が落ち着いてはいるものの、継続的な医療ケアや日常生活の支援が必要な方にとって、療養病床は重要な役割を担っています。

療養病床では、医師による医学的な管理の下、看護師をはじめとする医療スタッフが、患者さんの状態に合わせた医療サービスを提供します。具体的には、服薬管理や点滴などの医療処置、栄養管理、褥瘡(床ずれ)の予防や処置などを行います。また、日常生活の支援として、食事、入浴、排泄の介助なども行われます。

さらに、療養病床では、患者さんの自立を支援し、家庭への復帰を目指すためのリハビリテーションも提供されます。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、患者さんの状態に合わせて、身体機能の回復や維持、日常生活動作の訓練などを行います。

療養病床には、医療療養病床と介護療養病床の2種類があります。医療療養病床は、比較的医療ニーズの高い患者さんを対象としており、医師や看護師による医療提供体制が充実しています。一方、介護療養病床は、医療ニーズはそれほど高くないものの、日常生活に継続的な支援が必要な患者さんを対象としています。患者さんの状態や必要な医療の程度に応じて、適切な病床が選択されます。在宅復帰を目標とする場合も、在宅での生活が困難な場合も、療養病床は患者さんにとって安心して療養生活を送れる場所となるよう、様々なサービスを提供しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 病状が安定し、長期の療養を必要とする慢性疾患の患者さん (例: 脳卒中後の麻痺が残った方、認知症が進み在宅生活が難しくなった方) |

| 役割 | 急性期治療を終え、病状は落ち着いているが、継続的な医療ケアや日常生活の支援が必要な方への療養生活の提供 |

| 提供サービス |

|

| 種類 |

|

| その他 | 在宅復帰を目標とする場合、在宅生活が困難な場合どちらにも対応 |

病床区分と高齢化社会

我が国は世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいます。それに伴い、医療や介護を必要とする高齢者も増加しており、医療提供体制の整備が喫緊の課題となっています。病床区分は、こうした状況に対応するために重要な役割を担っています。

病床区分とは、医療機関の病床を、提供される医療の内容や患者の状態に応じて分類する仕組みです。大きく分けて、急性期、回復期、慢性期といった区分があり、それぞれ異なる役割を担っています。急性期の病床は、手術や集中治療など、緊急性の高い医療を提供する場です。回復期の病床は、急性期治療を終えた患者さんが在宅復帰に向けてリハビリテーションを行う場です。慢性期の病床は、長期的な医療や介護を必要とする患者さんを受け入れる場です。

高齢化社会においては、慢性期の病床、特に療養病床の需要がますます高まっています。高齢になると、複数の病気を抱える方が多くなり、長期的な医療や介護が必要となる場合が多いためです。療養病床は、こうした高齢者の生活を支える上で欠かせない存在となっています。

病床区分を明確化し、それぞれの病床の役割を明確にすることは、限られた医療資源を有効活用することにつながります。適切な病床区分のもとで、患者さん一人ひとりの状態に合わせた医療を提供することで、高齢者の尊厳を保ちつつ、生活の質の向上を図ることが期待されます。また、医療費の適正化にも貢献すると考えられています。

今後ますます高齢化が進む中で、病床区分を適切に運用していくことが、持続可能な医療提供体制の構築に不可欠と言えるでしょう。

| 病床区分 | 役割 | 対象となる患者 |

|---|---|---|

| 急性期 | 手術や集中治療など、緊急性の高い医療を提供 | 緊急性の高い状態の患者 |

| 回復期 | 急性期治療を終えた患者のリハビリテーション | 急性期治療後、在宅復帰を目指す患者 |

| 慢性期 | 長期的な医療や介護を提供 | 長期的な医療や介護が必要な患者 (特に高齢者で需要が高まっている療養病床を含む) |