組合管掌健康保険:大企業を守る仕組み

保険について知りたい

先生、「組合管掌健康保険」ってよく聞くんですけど、どんな保険なのか教えてください。

保険のアドバイザー

はい。「組合管掌健康保険」とは、主に大きな会社で働く人たちのための健康保険制度のことです。簡単に言うと、会社が保険を運営しているようなものです。病気やケガをしたときの医療費の負担を軽くしてくれるだけでなく、健康診断などの健康を守るための活動も行っています。

保険について知りたい

会社が運営しているんですか? 普通の健康保険とは違うんですか?

保険のアドバイザー

そうですね。会社が単独で運営している場合と、同じような仕事をしている複数の会社が共同で運営している場合があります。保険料は給料によって変わり、会社と社員が半分ずつ負担します。普通の健康保険とは運営主体が異なるという点が大きな違いです。

組合管掌健康保険とは。

大きな会社で働く人などを対象とした健康保険制度である『組合が管理する健康保険』について説明します。この制度には、一つの会社が運営する『単一組合』と、同じような仕事をする複数の会社が共同で運営する『総合組合』があります。組合は、健康保険の法律で決められた保険金などの支払いサービスや、健康促進のための事業などを行っています。保険料は、働く人の給料の額によって決まり、働く人と会社が半分ずつ負担します。

組合管掌健康保険とは

組合管掌健康保険とは、主に従業員数が多い大企業や、同業種の中企業などが集まって設立する健康保険制度です。これは、国民皆保険制度の一つであり、病気やケガをした際に経済的な負担を軽くし、安心して治療を受けられるようにすることを目指しています。

組合管掌健康保険は、会社や団体が設立した健康保険組合によって運営されます。健康保険組合は、加入している従業員とその家族(被扶養者)を対象に、保険料を徴収し、医療費の給付や健康増進のための取り組みを行っています。

国民健康保険と比較すると、組合管掌健康保険は、大企業の従業員やその家族など、特定の集団を対象としている点が大きな違いです。国民健康保険は、市区町村が運営し、自営業者や非正規雇用者など、組合管掌健康保険や協会けんぽに加入していない人を対象としています。

健康保険組合に加入することで、病気やケガで医療機関にかかった際に、医療費の自己負担額が3割(現役世代の場合)になります。さらに、高額療養費制度により、ひと月あたりの医療費の自己負担額に上限が設けられています。これにより、予期せぬ大きな病気やケガに見舞われた場合でも、過度な経済的負担を避けることができます。

また、健康保険組合は、被保険者の健康増進のための様々な事業も行っています。例えば、健康診断や保健指導、特定健康診査・特定保健指導の実施、スポーツクラブや保養施設の提供など、被保険者の健康維持・増進を支援するための様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、病気の予防や早期発見、重症化の予防にもつながり、被保険者の健康を守る上で重要な役割を果たしています。

このように、組合管掌健康保険は、加入者とその家族の健康と生活を守るための重要なセーフティネットとなっています。安定した医療サービスの提供や健康増進の取り組みを通じて、人々の暮らしを支えています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の名称 | 組合管掌健康保険 |

| 対象者 | 主に大企業の従業員とその家族(被扶養者) |

| 運営主体 | 会社や団体が設立した健康保険組合 |

| 目的 | 病気やケガをした際の経済的負担の軽減と安心して治療を受けられるようにすること |

| 国民健康保険との違い | 特定の集団(大企業の従業員等)を対象としている点。国民健康保険は市区町村が運営し、組合管掌健康保険や協会けんぽに加入していない人を対象とする。 |

| 医療費の自己負担割合 | 3割(現役世代の場合) |

| 高額療養費制度 | ひと月あたりの医療費の自己負担額に上限あり |

| 健康増進のための取り組み | 健康診断、保健指導、特定健康診査・特定保健指導、スポーツクラブや保養施設の提供など |

| 役割 | 加入者とその家族の健康と生活を守るためのセーフティネット |

組合の種類

事業主とその被雇用者が加入する組合管掌健康保険。この保険を運営する組合には、大きく分けて二つの種類があります。一つは単一組合です。これは、一つの企業が独自に設立し運営する形態です。主に規模の大きい企業がこの形をとっています。自社の従業員のためだけに組合を作ることで、その企業の従業員に合わせた制度設計を行うことができます。例えば、その企業で働く人々に多い病気や怪我に特化した保障を充実させたり、健康診断の内容を仕事内容に適したものにしたりといったことが可能です。このように、単一組合は、よりきめ細やかな福利厚生を提供できるという利点があります。

もう一つは総合組合です。これは、同業種や関連業種の複数の企業が共同で設立し運営する形態です。主に中小規模の企業が複数集まってこの形をとっています。一つの企業だけでは組合の運営に必要な人数を集めるのが難しい場合でも、複数の企業が集まることで、十分な人数を確保することができます。規模が大きくなることで、保険料の負担を分散させることができ、より安定した運営を可能にします。また、同業種や関連業種であれば、仕事内容や従業員の健康状態に共通点が多い場合もあるため、それぞれの企業のニーズに効率的に対応できるというメリットもあります。

このように、単一組合と総合組合は、それぞれ異なる特徴を持っています。加入する企業の規模や業種、そしてそこで働く人々のニーズによって、どちらの組合が適しているかが変わってきます。どちらの組合も、加入している企業や従業員にとってより良い保障を提供できるよう、様々な事業を展開しています。

| 項目 | 単一組合 | 総合組合 |

|---|---|---|

| 設立主体 | 一つの企業 | 同業種や関連業種の複数の企業 |

| 主な加入企業 | 大企業 | 中小企業 |

| メリット | 企業の従業員に合わせた制度設計が可能 きめ細やかな福利厚生を提供できる |

保険料の負担を分散できる 安定した運営が可能 同業種のため、ニーズに効率的に対応できる |

保険料の仕組み

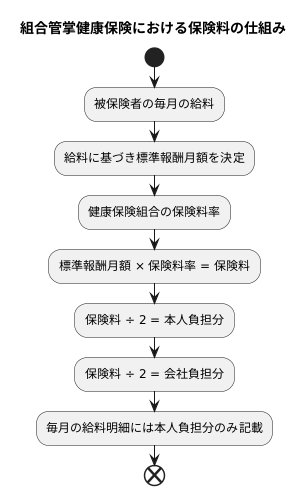

健康保険は、病気やけがをした際に経済的な負担を軽くしてくれる大切な制度です。加入者は毎月保険料を支払うことで、いざという時に医療費の負担を軽減できます。組合管掌健康保険における保険料の仕組みについて、詳しく見ていきましょう。

まず、保険料を計算するもととなるのが標準報酬月額です。これは、被保険者の毎月の給料を基準に決められます。給料の金額に応じて段階的に決められた等級があり、その等級に対応する金額が標準報酬月額となります。標準報酬月額は、実際の給料と完全に一致するとは限りません。

次に、標準報酬月額に保険料率を掛け合わせることで、保険料が算出されます。この保険料率は、各健康保険組合によって異なります。保険料率は、医療費の支出見込みや組合の財政状況などを考慮して決定されます。

算出された保険料は、本人と会社で半分ずつ負担します。会社が負担する分は給料から天引きされるわけではなく、会社が別に支払います。そのため、加入者である本人が負担するのは、計算された保険料の半分ということになります。毎月の給料明細に記載されている健康保険料は、この本人負担分のみです。残りの半分は会社が負担しているため、加入者は比較的少ない負担で健康保険に加入できるようになっています。

このように、健康保険料は標準報酬月額、保険料率、そして本人と会社の折半負担という仕組みによって決められています。自分の加入している健康保険組合の保険料率や、自分の標準報酬月額を確認することで、より深く保険料の仕組みを理解し、家計管理にも役立てることができるでしょう。

保険給付の内容

組合が管理する健康保険には、様々な場面で活用できる給付制度が用意されています。病気やケガ、出産、そして万一の死亡など、人生における様々な出来事に対して、経済的な負担を和らげるための支援が受けられます。これらの給付は、被保険者である皆様が安心して医療を受け、生活の安定を図るための重要な役割を担っています。

まず、病気やケガをした際に医療機関で受診した場合、医療費の一部を負担する必要がありますが、療養の給付を受けることで、自己負担額を抑えることができます。費用の自己負担割合は年齢や所得によって異なりますが、高額な医療費負担を軽減し、安心して治療に専念できるよう支援します。

また、病気やケガのために働くことができなくなった場合には、傷病手当金が支給されます。これは、休業期間中の所得を補償するもので、生活の不安を軽減するのに役立ちます。傷病手当金の支給期間や金額には一定の条件がありますが、病気休暇中も一定の収入を確保できるため、治療に専念することができます。

出産に関わる費用については、出産育児一時金が支給されます。出産には費用が大きくかかるものですが、この一時金によって経済的な負担を軽減することができます。さらに、出産手当金は、出産や育児のために休業する期間の生活を保障するための給付です。一定期間、収入が途絶えても安心して出産や育児に臨めるよう支援します。

このように、組合管掌健康保険は、様々な状況に応じて多様な給付を提供しています。これらの給付制度を理解し、活用することで、被保険者である皆様がより安心して生活を送ることができるよう、組合は努めています。詳細な給付内容や申請方法については、組合の窓口やホームページでご確認ください。

| 給付の種類 | 目的 | 対象 |

|---|---|---|

| 療養の給付 | 医療費の自己負担額軽減 | 病気やケガの治療 |

| 傷病手当金 | 休業期間中の所得補償 | 病気やケガによる休業 |

| 出産育児一時金 | 出産費用の負担軽減 | 出産 |

| 出産手当金 | 出産・育児のための休業期間の所得補償 | 出産・育児のための休業 |

保健事業

組合が管理する健康保険は、病気やけがをした時の給付以外にも、加入者の健康を良くしたり、生活をより良くするための様々な活動をしています。 これらの活動は、加入者の健康を守るだけでなく、より長く健康でいられるようにすることを目指しています。

まず、病気の早期発見や予防のために、健康診断や健康相談を実施しています。 健康診断で気になる点が見つかった場合や、日々の生活の中で健康について不安なことがある場合に、専門家に相談することができます。また、特定保健指導では、生活習慣病のリスクが高い人に対して、個別に合わせた食事や運動の指導を行い、健康改善をサポートします。さらに、健康教室では、様々なテーマで健康に関する知識や情報を提供し、健康意識の向上を促しています。

健康づくりに加えて、子育てや介護の支援、レクリエーション活動への補助も行っています。 育児中の家庭には、子育てに関する情報提供や相談窓口の設置、一時保育の利用補助など、様々な形で支援を提供しています。また、介護が必要な家族がいる被保険者には、介護に関する相談や情報提供、介護サービスの利用料補助など、介護負担の軽減を支援する事業を行っています。さらに、レクリエーション活動への補助を通じて、地域社会との交流を深め、心身のリフレッシュを図る機会を提供しています。

これらの活動は、加入者の健康寿命を延ばし、より良い生活を送れるようにすることを目的としています。 病気やけがへの備えだけでなく、健康増進や生活の質の向上までを視野に入れた、包括的な支援体制を整えています。健康で豊かな生活を送るために、これらの事業を積極的に活用していくことが大切です。

| 活動分野 | 具体的な活動内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 健康づくり | 健康診断、健康相談 | 病気の早期発見、予防 |

| 特定保健指導 | 生活習慣病リスクの高い人への個別指導、健康改善サポート | |

| 健康教室 | 健康知識・情報の提供、健康意識向上 | |

| 生活支援 | 子育て支援(情報提供、相談窓口、一時保育補助など) | 育児中の家庭への支援 |

| 介護支援(相談、情報提供、サービス利用料補助など) | 介護負担の軽減 | |

| レクリエーション活動補助 | 地域交流の促進、心身のリフレッシュ |

加入の手続き

新しく会社に入り、給与をもらって働く方は、ほとんどの場合、組合が管理する健康保険に加入することになります。加入の手続きは、通常、入社した会社が行いますので、ご自身で複雑な手続きをする必要はありません。

まず、会社から加入に必要な書類を受け取ります。氏名や住所、生年月日などの必要事項を記入し、会社に提出してください。これらの情報は、健康保険組合に登録される大切な情報となりますので、正確に記入することが重要です。提出した書類は、会社が責任を持って健康保険組合に提出します。会社が加入手続きを行い、健康保険組合が審査した後、被保険者の資格が認められると、健康保険証が交付されます。

この健康保険証は、病院や診療所にかかる際に必要となる大切なものです。大切に保管し、失くさないようにしてください。もし、健康保険証をなくしてしまった場合は、速やかに会社に連絡し、再発行の手続きを行ってください。再発行には、手数料がかかる場合がありますので、注意が必要です。

また、退職や転職などで会社を辞めることになった場合は、被保険者の資格を失います。この資格喪失の手続きも、退職する会社が窓口となって行います。退職時には、会社から説明を受けると思いますが、不明な点や手続きについて不安なことがあれば、会社の担当者に相談するようにしてください。

このように、組合管掌健康保険の加入や脱退の手続きは、すべて会社を通して行われます。安心して手続きを進めることができますので、疑問があれば、遠慮なく会社の担当者に確認しましょう。

| 手続き | 担当 | 本人 | 会社 | 健康保険組合 |

|---|---|---|---|---|

| 加入 | 書類に必要事項を記入して会社に提出 | 書類を受け取り、健康保険組合に提出 手続き、説明 |

審査、健康保険証発行 | |

| 再発行 | 会社に連絡 | 手続き | 健康保険証発行 | |

| 資格喪失 | 手続き、説明 |