相続人を理解する:基礎知識

保険について知りたい

先生、「相続人」ってよく聞くんですけど、難しくてよくわからないです。教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

そうですね。「相続人」とは、亡くなった人から財産や借金などの権利や義務を受け継ぐ人のことです。例えば、亡くなったお父さんが持っていた家や預貯金、借金などを引き継ぐ人のことを指します。

保険について知りたい

つまり、亡くなった人の財産を受け取る人のことですか?

保険のアドバイザー

財産だけでなく、借金などの義務も受け継ぎます。また、誰にどれくらいの割合で相続させるかは法律で決められています。これを法定相続と言います。例えば、配偶者と子供がいた場合は、配偶者が二分の一、残りの二分の一を子供が均等に分けることになっています。

相続人とは。

亡くなった方から財産や権利、義務を受け継ぐ人を「相続人」といいます。誰が相続人になり、どのくらい受け継ぐのかは、法律で決められています。この法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。保険の話をする際に、この「相続人」という言葉がよく出てきます。

相続人の定義

人が亡くなると、その方が持っていた財産や権利、負債は誰かに引き継がれなければなりません。この引き継ぐ人のことを相続人といいます。相続人は、亡くなった方(被相続人)が所有していた家や土地、預金、株などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぎます。

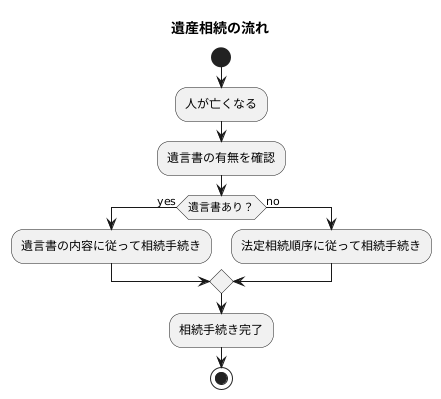

相続人は、被相続人が生前に遺書を残していた場合は、その内容に従って決められます。例えば、特定の人に財産の全てを譲ると書いてあれば、その人が相続人となります。また、財産の一部を特定の団体に寄付するよう指示があれば、その団体も相続人に含まれることがあります。

被相続人が遺書を残していなかった場合は、法律で決められた親族が相続人となります。この法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人には、配偶者(妻または夫)が必ず含まれ、他に子、親、兄弟姉妹などがいます。被相続人と血のつながりの深さや婚姻関係によって、誰が相続人になるのか、どのくらいの割合で財産を相続するのかが決まります。

例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は、配偶者と子が相続人となります。また、被相続人に配偶者と親がいた場合は、配偶者と親が相続人となります。さらに、被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいた場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。このように、被相続人の家族構成によって相続人は変わるため、相続が発生した際には、誰が相続人となるのかを確認することがとても大切です。

相続には、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議など、様々な手続きが必要となります。これらの手続きは複雑で時間もかかるため、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することも考えてみましょう。専門家は、相続に関する法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。スムーズな相続を実現するために、専門家の力を借りることも一つの選択肢です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続人 | 被相続人の財産や権利、負債を引き継ぐ人 |

| 相続財産 | プラスの財産(家、土地、預金、株など)とマイナスの財産(借金など)のすべて |

| 遺言がある場合の相続人 | 遺言の内容に従って決定。特定の人や団体が相続人となる。 |

| 遺言がない場合の相続人(法定相続人) | 法律で決められた親族。配偶者、子、親、兄弟姉妹など。血縁の深さや婚姻関係によって決定。 |

| 法定相続人の例 |

|

| 相続手続き | 相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議など。複雑で時間がかかるため、専門家への相談も有効。 |

法定相続人の範囲

相続とは、亡くなった方の財産が、生きている親族に引き継がれることです。この財産を引き継ぐことができる親族のことを、法律で定められた相続人、つまり法定相続人といいます。法定相続人は、民法という法律によって定められており、誰にどれだけの財産が渡るかは、この法律に基づいて決まります。

まず、配偶者は常に相続人となります。これは、どんな状況でも変わりません。配偶者以外には、優先順位によって相続人が決まる仕組みになっています。一番優先順位が高いのは子供です。子供が相続人となる場合、親や兄弟姉妹は相続人となりません。もし子供がいない場合は、次の順位である親が相続人となります。この場合、兄弟姉妹は相続人となりません。子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が受け取る財産の割合も法律で定められています。これを法定相続分といいます。例えば、配偶者と子供が二人の場合、配偶者は財産の半分を相続し、残りの半分を子供が二人で分けます。つまり、子供はそれぞれ財産の4分の1ずつを相続することになります。また、配偶者と親が相続人の場合、配偶者は3分の2、親は3分の1を相続します。

このように、法定相続人は家族の状況によって変化します。また、法定相続分も状況によって異なりますので、自分の状況に合った相続のルールを確認することが大切です。相続は、思わぬトラブルに発展することもあります。専門家である弁護士や税理士などに相談し、適切な手続きを進めるようにしましょう。

| 相続人 | 条件 | 法定相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 常に相続人 | 状況による |

| 子 | 子が存在する場合 | 状況による (例: 子2人の場合、それぞれ1/4) |

| 親 | 子が存在せず、親が存在する場合 | 状況による (例: 配偶者と親の場合、親は1/3) |

| 兄弟姉妹 | 子も親も存在しない場合 | 状況による |

相続分と計算方法

相続とは、亡くなった方の財産が法的な手続きを経て、親族などに引き継がれることです。この時、財産を受け取る権利を持つ人を相続人といい、それぞれの相続人が受け取れる財産の割合を相続分といいます。この相続分は、民法という法律によって定められた法定相続分に従うことが基本です。

法定相続分は、相続人の続柄や人数によって細かく決められています。例えば、亡くなった方に配偶者と子供が一人いる場合、配偶者は財産の半分、子供は残りの半分を相続します。もし子供が二人いる場合は、配偶者が三分の二、子供たちがそれぞれ残りの三分の二を半分ずつ、つまりそれぞれ三分の二を受け継ぎます。また、配偶者と子供がいない場合、亡くなった方の両親が相続人となります。両親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、財産の四分の三を相続します。このように、相続人の組み合わせによって相続分は様々に変化するため、状況に合わせた計算が必要です。

相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。そのため、相続によって財産が増えるとは限らず、場合によっては借金を背負う可能性もあるため注意が必要です。

また、亡くなった方が遺言書を残している場合は、原則として遺言書の内容が法定相続分に優先されます。遺言書がある場合は、その内容をしっかりと確認する必要があります。

相続は、様々な法律や手続きが複雑に絡み合うため、正確な相続分を把握し、円滑に相続手続きを進めるためには、法律の専門家である弁護士や司法書士、税務の専門家である税理士などに相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。冷静な判断と適切な手続きのためにも、早めに専門家に相談し、準備を進めることが大切です。

| ケース | 配偶者 | 子 | 両親 | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子1人 | 1/2 | 1/2 | – | – |

| 配偶者と子2人 | 2/3 | 1/3×1/2=1/6 (それぞれ) | – | – |

| 配偶者のみ | 全額 | – | – | – |

| 子のみ | – | 全額を分割 | – | – |

| 両親のみ | – | – | 全額を分割 | – |

| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | 3/4(全額ではない点に注意) |

相続財産

- プラスの財産:預貯金、不動産など

- マイナスの財産:借金、未払いの税金など

遺言書

- 原則として遺言書の内容が法定相続分に優先

専門家への相談

- 弁護士、司法書士、税理士など

相続放棄と限定承認

人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれます。これはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、負債(借金など)も含みます。そのため、相続によって思いがけず多額の借金を背負ってしまう可能性もあるのです。このような事態を防ぐために、法律では相続放棄と限定承認という二つの制度が用意されています。

相続放棄とは、相続人としての立場そのものを放棄することです。例えるなら、最初から相続人ではなかったことになる、と言えるでしょう。相続放棄をすることで、故人の財産は一切受け継ぎません。もちろん、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要はありません。

一方、限定承認とは、相続した財産の範囲内で負債を返済する制度です。もし相続した財産よりも負債の方が多かったとしても、相続財産を超える部分の負債を返済する必要はありません。例えば、相続した財産が100万円で、負債が150万円だった場合、100万円だけを返済すればよく、残りの50万円を支払う必要はありません。

相続放棄と限定承認はどちらも家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期限が定められています。3ヶ月という期間は意外と短いものです。慌てて手続きを間違えないよう、被相続人の財産状況をしっかりと把握することが大切です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、目に見える財産以外にも負債がないかなどを確認しなければなりません。専門家や弁護士に相談することで、より正確な状況を把握し、適切な判断をすることができます。相続放棄と限定承認は、人生における大きな選択となる可能性があります。専門家の助言を受けながら、ご自身にとって最良の選択をしてください。

| 制度 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 相続放棄 | 相続人としての地位そのものを放棄する。 プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。 |

借金などのマイナスの財産を相続する心配がない。 | プラスの財産も受け取ることができない。 |

| 限定承認 | 相続した財産の範囲内で負債を返済する。 相続財産を超える負債は返済する必要がない。 |

プラスの財産を相続できる。 相続財産以上の負債を返済する必要がない。 |

手続きが煩雑。 |

共通事項

- 家庭裁判所に申し立てが必要

- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続き

遺言と相続人の関係

人が亡くなった後、その方の財産は相続人に引き継がれます。この時、故人が遺言を残していた場合は、その内容が最優先されます。遺言とは、故人の財産の分け方を記した大切な意思表示です。

通常、法律で定められた相続人が財産を引き継ぎますが、遺言があれば、法律で定められた相続人以外の人を相続人として指定することもできます。例えば、親戚ではない親しい友人やお世話になった団体などに財産を譲ることができます。また、本来の相続割合とは異なる割合で財産を分けることも可能です。遺言があることで、故人の想いを尊重した形で財産を分けることができます。

ただし、遺言を作成するには一定のルールがあります。例えば、自筆で書く遺言の場合、全文、日付、氏名をすべて自分で書き、印鑑を押す必要があります。パソコンなどで作成したものは無効です。これらのルールを守らないと、遺言自体が無効になってしまうため注意が必要です。

また、最低限の相続分が法律で保障されている相続人がいます。これは遺留分と呼ばれ、遺言の内容が遺留分を侵害している場合、相続人は不足分を請求できます。

相続は複雑な手続きとなる場合が多く、遺言の作成、内容の解釈、遺留分に関することなど、専門家や弁護士に相談することが円滑な解決につながります。故人が遺言を残しているかどうか、またその内容を事前に確認しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。