共同不法行為と賠償責任

保険について知りたい

『共同不法行為』って、複数の人が悪いことをした時ってことですよね?例えば、複数の子が窓ガラスを割った場合のように?

保険のアドバイザー

そうですね。複数の人が一緒に悪いことをした時という意味です。窓ガラスの例えも、複数の子が一緒に割ったのであれば共同不法行為と言えます。ただ、窓ガラスを割ったのが別々のタイミングで、それぞれ単独の行為であれば共同不法行為にはなりません。一緒にやった、というところがポイントです。

保険について知りたい

なるほど。じゃあ、AさんとBさんが一緒に遊んでいて、Aさんが投げたボールがCさんに当たり、さらにそのはずみでBさんが持っていたバットがDさんに当たってケガをさせた場合はどうですか?

保険のアドバイザー

これは少し難しい例ですね。Cさんへの損害賠償については、Aさんの行為が原因なので、Aさんが責任を負います。Dさんへの損害賠償についてはBさんの行為が原因なのでBさんが責任を負います。2つの事象はたまたま同時に発生しましたが、AさんとBさんが示し合わせて行ったわけではないので、共同不法行為にはあたりません。

共同不法行為とは。

保険の言葉で『共同不法行為』というものがあります。これは、複数の人が一緒になって悪いことをして、誰かを傷つけてしまったことを指します。例えば、車がぶつかり合って、そのはずみで歩行者がけがをしてしまった場合などです。この場合、ぶつかった車の運転手たちはどちらも、けがをした歩行者に対して、一緒に責任を取らなければなりません。

共同不法行為とは

共同不法行為とは、複数の人が力を合わせて行った一つの行為によって、他の人に損害を与えた場合に成立するものです。これは、複数の人が共同で損害を生み出した時に、全員がその責任を負うという考え方です。

例を挙げると、複数人で物を壊してしまった場合や、数台の車が関係する事故で歩行者にけがをさせてしまった場合などが、共同不法行為に当たります。

重要なのは、それぞれの行為者が直接的に損害を与えたかどうかは関係ないという点です。損害の発生に共同で関わった事実があれば、共同不法行為が成立します。つまり、たとえ少ししか関わっていなくても、損害の発生につながる行動をとっていれば、責任を負う可能性があります。これは、個々の行為と損害発生の関係が問われる通常の不法行為とは違う点で、注意が必要です。

また、共同不法行為の場合、被害者はどの行為者に対しても、損害賠償の全額を請求することができます。これは被害者にとって大きな利点です。なぜなら、加害者の中に支払うお金のない人がいても、他の加害者に全額を請求できるからです。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が共同不法行為によってDさんに100万円の損害を与えたとします。DさんはAさん、Bさん、Cさんの誰に対しても100万円を請求できます。仮にCさんが支払えない場合でも、DさんはAさんかBさんに全額の支払いを求めることができます。

ただし、これは被害者が二重に賠償を受け取れるという意味ではありません。あくまで、どの加害者に請求するかを選ぶ権利が与えられているということです。Aさんに100万円を請求し全額受け取った場合、BさんやCさんには請求できません。また、Aさんに50万円、Bさんに50万円を請求することも可能です。このように、被害者は状況に応じて柔軟に請求先を選ぶことができます。

共同不法行為は、複数人が関わる損害賠償において重要な概念です。それぞれの役割の大小に関わらず、損害への関与が認められれば責任を負う可能性があることを理解しておく必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 複数人が共同で損害を生み出した場合、全員が責任を負う。 |

| 例 | 複数人で物を壊す、数台の車が関係する事故 |

| 損害発生への関与 | 直接損害を与えたか否かは問わない。損害発生に共同で関わっていれば責任が発生する。 |

| 損害賠償請求 | 被害者はどの加害者にも損害賠償全額を請求できる。ただし、二重取りは不可。 |

| 請求例 | A,B,Cの3人がDに100万円の損害。DはA,B,Cのいずれにも100万円請求可能。Aに100万円請求し全額受領済みの場合、B,Cには請求不可。Aに50万、Bに50万請求も可能。 |

責任の範囲

不法行為というのは、法律に違反した行為で、他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任が生じるものです。複数の者が共同で行った不法行為の場合、被害者への賠償責任はどうなるのでしょうか。これを共同不法行為といいます。

共同不法行為では、加害者は被害額の全額を賠償する責任を負います。これは、それぞれの加害者がどれだけ損害に関係していたかに関係なく、すべての加害者が被害額全額について責任を負うということです。

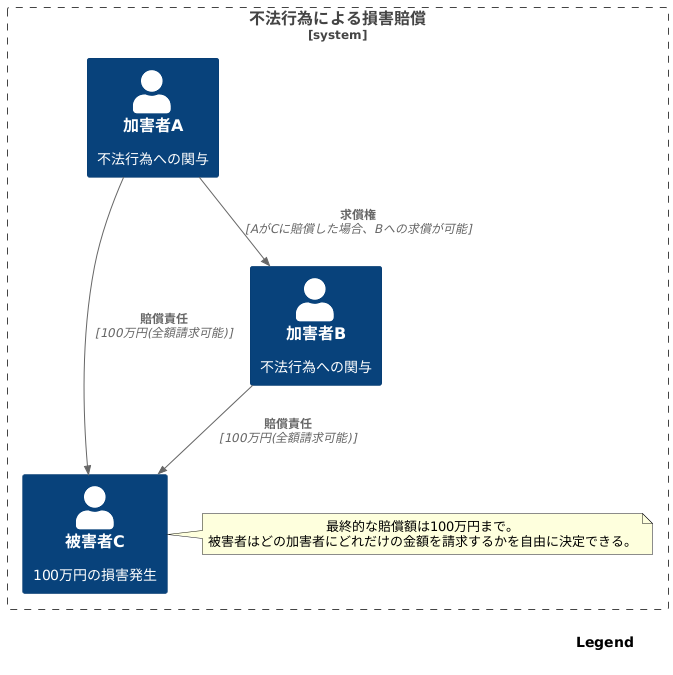

例を挙げて説明しましょう。AさんとBさんが共同で不法行為を行い、Cさんに100万円の損害を与えたとします。この場合、CさんはAさんに対して100万円全額を請求することも、Bさんに対して100万円全額を請求することもできます。また、Aさんに50万円、Bさんに50万円を請求することも可能です。

ただし、Cさんが最終的に受け取れる賠償金の合計額は、損害額である100万円までです。つまり、Aさんから100万円を受け取った場合、Bさんには請求できませんし、Aさんから50万円、Bさんから50万円を受け取った時点で、それ以上の請求はできません。

重要なのは、加害者間でどのように責任を分担するかは、被害者には関係ないということです。被害者は、どの加害者にどれだけの金額を請求するかを自由に決めることができます。

加害者間での責任分担は、加害者同士で解決すべき問題です。例えば、AさんがCさんに100万円を支払った場合、AさんはBさんに対して、Bさんが損害に関係した割合に応じてお金を請求することができます。これを求償といいます。求償とは、立て替えたお金を払い戻してもらうように請求することです。

具体例

共同で損害を与えた場合、それぞれが全額の賠償責任を負うことを共同不法行為といいます。これは様々な場面で起こりえます。いくつか例を挙げて考えてみましょう。まず、工事現場での事故を考えてみます。仮に、足場が崩れて作業員が怪我をしたとします。この時、足場の組み立てに欠陥があった建設会社と、安全確認を怠った元請け会社が共同不法行為にあたる可能性があります。怪我をした作業員は、どちらの会社にも損害賠償の全額を請求できます。つまり、建設会社だけに請求することも、元請け会社だけに請求することも、両社に分割して請求することも可能です。次に、インターネット上の悪口についても考えてみましょう。複数の人が掲示板などで特定の人を誹謗中傷する書き込みをし、その結果、精神的な苦痛を与えたとします。この場合も、書き込みをした全員が共同不法行為にあたる可能性があります。書き込みの内容や程度、個々の役割に関わらず、誹謗中傷に加わった人全員が損害賠償責任を負う可能性があります。例えば、軽い気持ちで加担しただけの者でも責任を負う可能性があるということです。最後に、交通事故のケースも見てみましょう。Aさんが運転する車がBさんの車に追突し、その後、Cさんの車がBさんの車に追突したとします。Bさんの車の損傷がAさんとCさんのそれぞれの行為によって生じたと証明できない場合、AさんとCさんは共同不法行為者としてBさんに対して損害賠償責任を負うことになります。このように、共同不法行為は様々な状況で発生し、その責任の範囲も広いので、注意が必要です。自分が加害者にならないよう、また被害者になった場合は適切な対応をするために、共同不法行為の知識を持つことは大切です。

| 場面 | 説明 | 責任の所在 |

|---|---|---|

| 工事現場での事故 | 足場が崩れ作業員が怪我。足場組み立てに欠陥があった建設会社と安全確認を怠った元請け会社。 | 建設会社と元請け会社が共同不法行為。作業員はどちらの会社にも損害賠償の全額を請求可能。 |

| インターネット上の悪口 | 複数人が掲示板などで特定の人を誹謗中傷し、精神的な苦痛を与えた。 | 書き込みをした全員が共同不法行為。書き込みの内容や程度、個々の役割に関わらず、誹謗中傷に加わった人全員が損害賠償責任を負う可能性がある。 |

| 交通事故 | AさんがBさんに追突、その後CさんがBさんに追突。Bさんの車の損傷がAさんとCさんのそれぞれの行為によって生じたと証明できない場合。 | AさんとCさんは共同不法行為者としてBさんに対して損害賠償責任を負う。 |

保険との関係

交通事故など、複数の人物が共に損害を与えた場合、いわゆる共同不法行為が成立することがあります。この場合、損害を受けた人は、加害者それぞれに対して賠償を求めることができます。その際に、加害者それぞれが加入している賠償責任保険が適用されるケースが多く見られます。

例えば、自動車事故で双方の運転手に過失があり、共同不法行為と認められたとします。このとき、双方の運転手がそれぞれ自動車保険の対人賠償保険に加入していれば、被害を受けた人はどちらの保険会社に対しても賠償を請求できます。それぞれの保険会社は、契約内容に基づいて被害者に対して保険金を支払います。つまり、被害者はどちらの保険会社を選んでも、損害賠償を受けることができるのです。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。まず、保険金が支払われる範囲は、契約内容によって異なります。例えば、保険金額に上限が設定されている場合、その上限を超える賠償は保険金ではカバーされません。また、運転者の過失割合に応じて、保険会社間で保険金の負担割合を調整する場合もあります。

共同不法行為の場合、加害者となる可能性のある人にとっては、経済的な負担が大きくなる可能性があります。想定外の大きな賠償責任を負うことも考えられます。そのため、賠償責任保険、特に自動車保険の対人賠償保険は、万が一の事態に備えて加入しておくことが重要です。

対人賠償保険は、保険金額に上限を設けない無制限での加入も可能です。高額な賠償請求が発生する可能性も踏まえると、無制限での加入はより安心できる備えとなるでしょう。上限が設定されている場合、事故の状況によっては、保険金だけでは賠償額を賄いきれず、自己負担が発生する可能性があります。無制限であれば、そのような心配をせずに、安心して運転することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 共同不法行為 | 複数人が共に損害を与えた場合に成立。被害者は加害者それぞれに賠償請求が可能。 |

| 賠償責任保険の適用 | 加害者それぞれが加入する保険(例:自動車保険の対人賠償)が適用されるケースが多い。 |

| 保険金請求 | 被害者はどの加害者の保険会社にも請求可能。各社は契約に基づき保険金を支払う。 |

| 保険金の範囲 | 契約内容(例:保険金額の上限)によって異なる。 |

| 保険会社間の調整 | 運転者の過失割合に応じて、保険会社間で保険金の負担割合を調整する場合あり。 |

| 賠償責任保険の重要性 | 高額な賠償責任に備え、加入が重要。特に自動車保険の対人賠償保険。 |

| 無制限の対人賠償保険 | 保険金額に上限なし。高額賠償への備えとして有効。自己負担の心配を軽減。 |

まとめ

複数人が関わる不法な行い、つまり共同不法行為についてまとめます。共同不法行為とは、二人以上の人々が共同で行った行為によって、他人に損害を与えてしまうことを指します。この場合、被害を受けた人は、損害を与えた人たち全員に対して、損害の全額を請求する権利があります。例えば、三人が共同で他人に損害を与えた場合、被害を受けた人は、その三人それぞれに損害の全額を請求できます。これは、被害を受けた人を守るための大切な仕組みです。なぜなら、一人一人に少しずつ請求するよりも、確実に、そして速やかに損害を賠償してもらえるからです。

しかし、損害を与えた人たちの間では、最終的には、それぞれの責任の割合に応じて、賠償額を分担します。例えば、三人のうち一人が主導的な役割を果たし、他の二人は従わっていたという場合、主導的な役割を果たした人がより多くの賠償金を負担することになります。このように、被害を受けた人に対しては連帯責任を負いますが、加害者間では、それぞれの責任の割合に応じて負担を調整するのです。

私たちの日常生活でも、複数人で何かを行う際には、共同不法行為にあたる可能性がないか、注意する必要があります。特に、皆で集まって何か作業をする時や、インターネット上で情報を発信する時は、自分の行いが周囲にどのような影響を与えるかをよく考える必要があります。責任ある行動を心がけることで、共同不法行為を防ぐことができます。また、万が一の事態に備えて、賠償責任保険に加入しておくことも大切です。もしもの時に、経済的な負担を軽くすることができます。共同不法行為は、状況によって判断が複雑になる場合もあります。もし、不安なことがあれば、法律の専門家に相談してみるのも良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 共同不法行為とは | 二人以上が共同で行った行為で他人に損害を与えること |

| 被害者の権利 | 損害を与えた全員に損害全額を請求できる |

| 加害者間の責任 | 最終的には、それぞれの責任割合に応じて賠償額を分担 |

| 日常生活での注意点 | 複数人で何かを行う際、共同不法行為にあたる可能性を考慮する必要がある。特に、共同作業やインターネット上での情報発信には注意が必要。 |

| 予防策 | 責任ある行動、賠償責任保険への加入 |

| その他 | 状況により判断が複雑な場合、法律専門家への相談も有効 |