金融庁の役割:金融システムの安定と利用者保護

保険について知りたい

先生、金融庁ってどんなことをするところですか?保険とどう関係があるのかよくわからないです。

保険のアドバイザー

そうだね、金融庁は国民のお金に関することを幅広く見ている役所なんだ。保険もお金が関係しているから、金融庁の監督下にあるんだよ。具体的には、保険会社がちゃんと経営されているか、保険契約者の利益が守られているかなどをチェックしているんだ。

保険について知りたい

つまり、保険会社が私たち契約者をだましたり、きちんと保険金を払わなかったりすることを防いでくれるってことですか?

保険のアドバイザー

その通り!金融庁は、保険会社が破綻しないように厳しく検査したり、保険の内容が分かりやすく書かれているかを確認したりすることで、私たち契約者を守ってくれているんだよ。

金融庁とは。

『お金の役所』というのは、国民のお金を扱う仕組み全体がうまくいくように気を配り、銀行にお金を預けている人や保険に入っている人、株などにお金を投じている人などを守ることを仕事としています。具体的には、お金に関する仕組みを考えたり、民間の銀行や保険会社などをきちんと検査したり、株の取引を見張ったりしています。そして、お金の仕組み全体が安全に動くようにすること、お金を使う人たちが困らないように守ったり、もっと便利に使えるようにすること、お金を扱う市場がみんなにとって公平で分かりやすいものになるようにすることを目標に、いろいろな活動をしています。

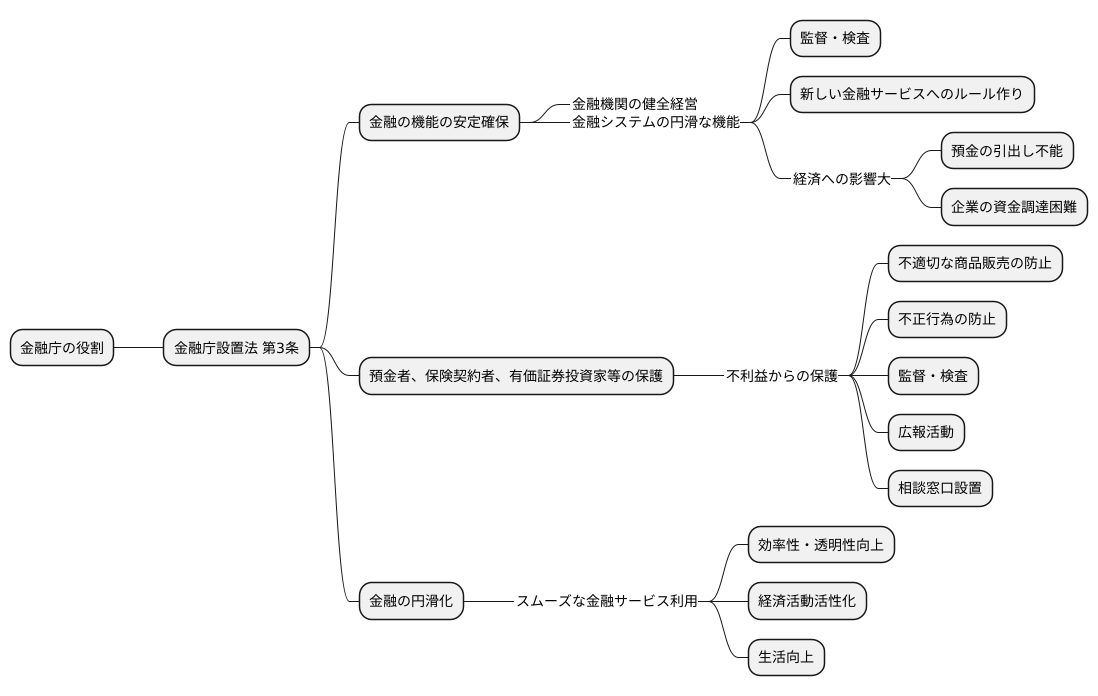

金融庁の設立目的

金融庁は、私たちの暮らしを支える経済にとってなくてはならない金融制度の安定を保ち、預金をしている人、保険に入っている人、株式などに投資をしている人といった金融サービスを利用するすべての人々を守るために設立されました。その目的は「金融庁設置法」という法律の第三条に、金融の機能を安定させること、金融サービスの利用者を守ること、そして金融が円滑に進むようにすることという三つの大切な任務として定められています。

金融の安定なくして経済の安定は考えられません。人々が安心して銀行にお金を預けたり、将来のために投資を行ったり、企業が必要なお金を集められるようにすることは、経済を活性化させるために非常に重要です。金融庁は、このような環境を整備するという重要な役割を担っています。

金融庁設置法にある「金融の機能の安定確保」とは、金融機関が健全に経営を行い、金融システム全体が円滑に機能するように監督・検査を行うことです。金融危機が起きると人々の生活や企業活動に大きな影響が出てしまいます。銀行にお金を預けていても引き出せなくなったり、企業は事業を続けるためのお金が調達できなくなったりするなど、経済全体に深刻な打撃を与えかねません。そのため、金融庁は金融システムの健全性を保つために、金融機関の経営状況を常にチェックし、問題があれば速やかに対応しています。また、新しい金融サービスが登場した際には、適切なルール作りにも取り組んでいます。

金融庁のもう一つの重要な任務である「預金者、保険契約者、有価証券投資家等の保護」とは、金融サービスを利用する人々が不利益を被らないように守ることです。具体的には、金融機関が不適切な商品を販売したり、不正行為を行ったりすることを防ぐための監督や検査を行っています。また、金融に関する知識を高めてもらうための広報活動や相談窓口の設置なども行っています。

金融が円滑に進むようにすることは、人々や企業がお金に関するサービスをスムーズに利用できるようにするための環境整備を意味します。金融庁は、金融制度全体の効率性や透明性を高めるための様々な取り組みを行っています。これにより、経済活動の活性化を促し、人々の生活の向上に貢献することを目指しています。

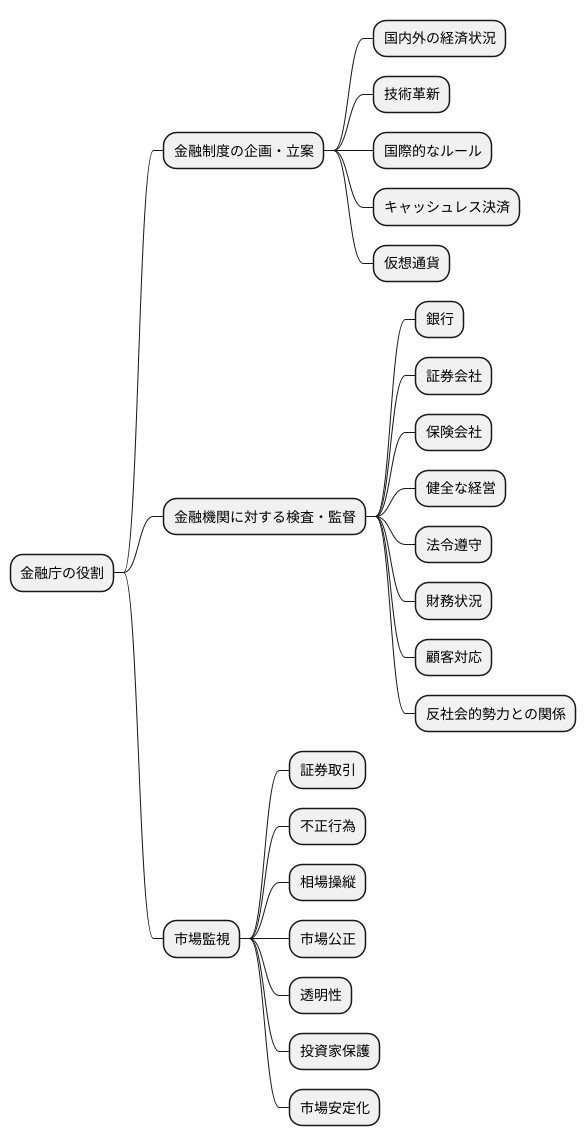

金融庁の主な業務内容

金融庁は、私たちの暮らしや経済活動を支える金融システムの安定と健全性を守る重要な役割を担っています。その業務は多岐に渡りますが、大きく分けて次の3つの柱があります。

まず、金融制度の企画や立案です。金融の世界は常に変化しており、国内外の経済状況や技術革新、さらには国際的なルールの変化などに合わせて、時代に合った制度を整備していく必要があります。金融庁は、これらの変化を常に注視し、金融システムの安定性と効率性を高めるための新しい制度を考え、法律や規則を作ったり、改正したりしています。例えば、近年注目されているキャッシュレス決済や仮想通貨なども、新しい技術革新に伴う金融サービスであり、金融庁はこれらのサービスが安全かつ円滑に利用できるよう制度整備を進めています。

次に、銀行や証券会社、保険会社といった民間金融機関に対する検査や監督です。金融機関は人々から預かったお金を大切に管理し、融資や投資を通じて経済活動を支える重要な役割を担っています。金融庁は、これらの金融機関が健全な経営を行い、法令をきちんと守っているかを定期的に検査し、問題があれば改善を求めます。これは、金融機関の破綻を防ぎ、人々のお金を保護するために不可欠な業務です。検査では、財務状況の確認はもちろんのこと、顧客に対する適切な説明が行われているか、反社会的勢力との関係がないかなど、様々な観点から厳正なチェックが行われます。

そして、証券取引をはじめとする市場の監視です。株式や債券などの金融商品は、市場で活発に取引されることで企業の資金調達を支え、経済を活性化させる役割を担っています。金融庁は、これらの市場における不正行為や相場操縦などを監視し、市場の公正さと透明性を確保することで、投資家を保護しています。また、市場に大きな混乱が生じた場合には、その原因を調査し、再発防止策を検討することで、市場の安定化を図ります。これらの活動を通じて、金融庁は金融システム全体の信頼性を高め、国民経済の健全な発展に貢献しています。

金融庁の政策目的

金融庁の活動は、国民生活や経済活動にとって非常に重要です。金融庁は、「金融の安定」、「利用者保護と利便性向上」、「公正で透明な市場づくり」という三つの大きな目的を掲げ、様々な取り組みを行っています。

まず、「金融の安定」とは、金融機関の破綻などによる金融危機を防ぎ、経済の安定的な成長を支えることです。金融危機が発生すると、人々や企業がお金を引き出せなくなったり、企業の資金繰りが悪化したりするなど、経済全体に大きな影響を与えます。金融庁は、金融機関の健全性を監視し、必要な規制や監督を行うことで、金融システムの安定を図っています。たとえば、金融機関の自己資本比率規制や、リスク管理の監督などが挙げられます。

次に、「利用者保護と利便性向上」とは、金融サービスを利用する人々が安心して取引できる環境を整備し、誰もが金融サービスを容易に利用できるようにすることです。金融庁は、金融機関による不正行為や不適切な販売行為を監視し、厳正な処分を行うことで、利用者の保護を図っています。また、金融教育の推進や、金融サービスに関する情報提供の充実などにも取り組んでいます。近年では、高齢化社会の進展に伴い、高齢者が金融サービスを安心して利用できるような環境づくりにも力を入れています。インターネットバンキングなどの普及に伴い、デジタル化に対応した利用者保護の枠組みの構築も重要な課題となっています。

最後に、「公正で透明な市場づくり」とは、市場における不正行為や情報の偏りをなくし、公正な競争を促すことで、市場全体の信頼性を高めることです。金融庁は、インサイダー取引や相場操縦などの不正行為を取り締まり、市場の透明性を高めるための情報開示制度を整備することで、公正な市場の確立を目指しています。市場の公正さが保たれることで、投資家は安心して投資を行い、企業は円滑に資金調達を行うことができるようになります。これらは、経済の健全な発展に不可欠な要素です。

金融庁は、これら三つの目的を達成するために、日々様々な政策を実施し、金融システムの健全な発展に貢献しています。金融庁の活動は、私たちの生活や経済活動に密接に関わっており、その重要性はますます高まっています。

検査と監督の役割

お金を扱うお店屋さん、例えば銀行や保険屋さんなどを監督するお役所である金融庁は、国民の皆さんが安心して暮らせるように、とても大切な仕事をしています。その大切な仕事の一つが、検査と監督です。これは、お金を扱うお店屋さんがきちんとルールを守って、安全にお店を続けていけるように見守る仕事です。検査では、お店屋さんの財産がどれくらいあるのか、仕事の手続きは正しいか、法律はちゃんと守っているかなどを細かく調べます。まるで、お医者さんが患者さんを診察するように、お店屋さんの状態を隅々までチェックするのです。

そして、検査の結果をもとに、監督を行います。もし、お店屋さんがルールを守っていなかったり、危ない状態になっている場合は、金融庁が注意したり、時には罰を与えたりします。これは、お店屋さんを悪い状態のままにしておくと、国民の皆さんが預けたお金がなくなってしまったり、保険金がもらえなくなったりする可能性があるからです。ですから、金融庁はお店屋さんに「もっとしっかりやってください」と指導したり、「このやり方はまずいですよ」と是正を求めたりするのです。

このように、金融庁による検査と監督は、お金を扱うお店屋さんが倒産してしまったり、不正なことをしたりするのを防ぐためにとても大切です。また、国民の皆さんが安心して預金したり、保険に入ったりできるように守る役割も担っています。金融庁は、時代に合わせて検査や監督の方法を常に工夫し、国民の皆さんの大切な財産を守り、安全な暮らしを支えるために、これからも努力を続けていきます。

| 金融庁の役割 | 検査 | 監督 |

|---|---|---|

| 国民が安心して暮らせるように、お金を扱うお店(銀行、保険会社など)を監督 | お店屋さんの財産、仕事の手続き、法律の遵守などを細かく調べる | 検査結果に基づき、ルール違反や危険な状態の場合、注意や罰則、指導、是正要求を行う |

| お店が倒産したり不正したりするのを防ぐ | お店の状態を隅々までチェック | 国民の預金や保険金を保護 |

| 国民が安心して預金や保険に入れるように守る | 時代に合わせて検査や監督の方法を工夫 |

利用者保護の取り組み

お金に関するサービスを使う人々を守ることは、金融庁の大切な仕事の一つです。金融庁は、金融サービスを使う人々が困ることなく、安心してサービスを利用できる環境を作るため、様々な活動をしています。

まず、金融商品やサービスの内容を正しく伝えるために、金融機関に対して、分かりやすい説明をするように指導しています。お金に関する商品は種類が多く、仕組みも複雑なものが少なくありません。専門的な言葉を使わずに、誰もが理解できるように説明することが重要です。また、パンフレットやホームページなどで、商品やサービスの内容を詳しく紹介することも求めています。

次に、金融サービスを使う中で、困ったことやトラブルがあった場合に相談できる窓口の設置を促しています。相談窓口では、専門の担当者が丁寧に対応し、問題解決への助言などを行います。さらに、問題が解決しない場合には、苦情として正式に申し立てる制度も整えています。金融庁は、こうした相談窓口や苦情処理の仕組みが適切に機能しているかを確認し、必要に応じて改善を指導しています。

最後に、金融庁は、国民一人ひとりがお金に関する知識や判断力を身につけるための活動にも力を入れています。お金の管理方法や金融商品に関する知識を高めることで、より良い選択ができるようになり、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。このため、金融庁は、セミナーや講演会を開催したり、分かりやすい教材を作成したりすることで、金融教育を推進しています。インターネットを活用した情報提供も積極的に行っています。

金融庁は、今後も利用者保護のための取り組みを強化し、誰もが安心して金融サービスを利用できる社会の実現を目指します。

国際的な連携

お金に関する仕事は、国境を越えて世界中で行われています。そのため、日本の金融を監督する機関である金融庁は、世界各国と協力していくことをとても大切にしています。具体的には、他の国の金融監督機関と、情報を交換したり、政策を調整したりといった活動を行っています。また、世界規模でのお金のルール作りにも、積極的に参加しています。

世界中で同時に起こる金融の大きな問題を防ぎ、お金の流れが安定するようにするためには、国同士の協力が欠かせません。金融庁は、世界各国が集まる会議や話し合いの場に出席し、お金のルールについて活発に意見を述べています。

さらに、二国間、もしくは複数国間で協力体制を作り、金融の監督に関する情報のやり取りや、共同で問題を調査するといった活動も行っています。例えば、ある国で新しい金融商品が登場した場合、その安全性やリスクについて各国で情報を共有し、適切なルール作りを検討します。また、金融犯罪のように国境を越えて行われる不正行為に対しては、各国が協力して捜査や情報交換を行い、犯罪の取り締まりに努めています。

このように、金融庁は国際的な連携を通じて、世界の金融の安定と健全な発展に貢献しています。様々な国と協力することで、国内だけでは解決できない問題にも対応できるようになり、日本の金融システムの安全性を高めることにも繋がります。金融庁の国際的な活動は、私たちの暮らしの安定にも深く関わっていると言えるでしょう。

| 金融庁の国際協力の目的 | 具体的な活動内容 | 活動の例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 世界規模の金融問題の防止と金融の安定化 |

|

|

|