将来価値を反映!EVとは?

保険について知りたい

先生、「EV」ってなんですか?難しそうでよくわからないです。

保険のアドバイザー

そうだね。「EV」はエンベディッド・バリューの略で、生命保険会社の本当の価値を測るためのものなんだ。簡単に言うと、今持っているお金と、将来契約から得られる利益を合わせたものだよ。

保険について知りたい

将来の利益も今、計算に入れるんですか?

保険のアドバイザー

そうだよ。生命保険は契約してから利益が出るまで時間がかかるから、将来の利益も計算に入れないと本当の価値がわからないんだ。今持っているお金(修正純資産)と将来の利益(保有契約価値)を合わせることで、より正確な会社の価値を把握できるんだよ。

EVとは。

生命保険会社には『EV』という大切な考え方があります。これは、会社が株主のためにどれだけの価値を持っているかを示すものです。『EV』は『修正純資産』と『保有契約価値』を足し合わせた金額です。『修正純資産』は、会社の財産から負債を引いた金額を、必要に応じて調整したものです。『保有契約価値』とは、現在契約している保険から、将来得られる利益を現在の価値に換算したものです。この将来の利益は、会社の経営に必要な資本を維持するための費用を差し引いた後の金額です。生命保険は、新しい契約を取ってから実際に利益が出るまでに時間がかかります。しかし、『EV』では、将来得られる利益を契約時に計算に含めるため、会社の本当の価値をより正確に知ることができます。そのため、『EV』は、法律で決められた会計情報に加えて、会社の価値を判断する重要な材料となります。

企業価値の評価指標

会社を評価する物差しはいくつかあります。たとえば、株式市場での値段である時価総額や、会社の財産状況を示す貸借対照表に載っている純資産(会社の全財産から負債を引いたもの)などです。これらの一般的な物差しに加えて、生命保険会社の場合は「組み込み価値」と呼ばれる特別な物差しも使われます。これは英語で「エンベディッド・バリュー」と言い、略して「EV」とも呼ばれます。

この「組み込み価値」は将来得られるであろう利益も考えて会社の価値を測る物差しです。生命保険会社は、保険料を受け取って将来の保険金の支払いに備えるという、独特な商売をしています。そのため、今持っている財産だけでなく、将来の保険料収入から支払うべき保険金や事業にかかる費用などを差し引いて残る利益も、会社の価値を決める重要な要素となります。この将来の利益を現在の価値に置き換えて、今持っている財産に足し合わせたものが「組み込み価値」です。

「組み込み価値」を使うことで、生命保険会社の本当の価値をより正しく測ることができます。時価総額は市場の状況に左右されやすく、一時的な株価の変動に影響を受けてしまいます。一方、純資産は将来の収益性を反映していません。これに対して「組み込み価値」は、将来の利益も今現在の価値に置き換えて計算するため、より長期的な視点で会社の価値を評価することができます。このように、「組み込み価値」は生命保険会社特有の商売の仕組みをきちんと反映した、より精密な評価を可能にするものとして、注目を集めています。

| 評価指標 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 時価総額 | 株式市場での会社の値段 | わかりやすい | 市場の状況に左右されやすい、一時的な株価の変動に影響を受ける |

| 純資産 | 会社の全財産から負債を引いたもの | 会社の財産状況を示す | 将来の収益性を反映していない |

| 組み込み価値(EV) | 将来得られるであろう利益も考えて会社の価値を測る物差し。将来の利益を現在の価値に置き換えて、今持っている財産に足し合わせたもの | 生命保険会社特有の商売の仕組みを反映、長期的な視点で会社の価値を評価できる、より精密な評価が可能 | 複雑な計算が必要 |

EVの算出方法

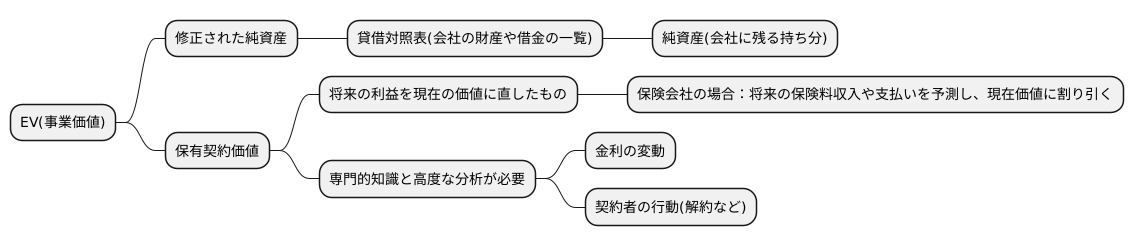

会社の時価総額を正しく測るには、目に見える財産だけでなく、将来の稼ぎも考えに入れる必要があります。この将来の稼ぎも合わせた価値を測る尺度の一つが、EV(事業価値)です。EVは大きく分けて二つの要素から成り立ちます。一つは「修正された純資産」です。これは、会社の貸借対照表に載っている純資産をもとに、必要に応じて調整を加えたものです。貸借対照表は会社の財産や借金を一覧にしたもので、純資産は、そこから借金などを差し引いた、会社に残る持ち分を示しています。もう一つは「保有契約価値」です。これは、会社が現在持っている契約から、将来どれだけの利益が生まれるかを予測し、現在の価値に直したものです。例えば、保険会社であれば、現在契約している保険から将来どれだけの保険料収入や支払いが発生するかを予測し、それを現在の価値に割り引いて計算します。この保有契約価値を加えることで、目に見える資産だけでなく、将来の収益力も踏まえた会社の価値を評価できるようになります。EVは、会社の財産価値と将来の収益力を合わせたものと言えるでしょう。保有契約価値を計算するには、将来の金利の動きや契約者の行動などを予測する必要があり、専門的な知識と高度な分析が求められます。例えば、金利が大きく変わると、将来の収益の現在価値も変動します。また、契約者が途中で契約を解約する可能性なども考慮する必要があります。このように、EVを正しく計算するには、様々な要素を慎重に検討する必要があるのです。

保有契約価値の重要性

生命保険という商品は、契約を結んでから実際に利益が生まれるまでに長い時間がかかります。例えば、十年以上にわたって保険料を支払ってもらう商品も珍しくありません。そのため、従来の会計方法では、新規の契約が取れた時点では、将来得られるはずの利益が正しく評価されにくいという問題がありました。

この問題を解決するのが、保有契約価値という考え方です。保有契約価値は、将来得られると予想される利益を、現在の価値に置き換えて計算したものです。将来もらえるお金は、今すぐもらえるお金よりも価値が低いと考えます。例えば、一年後に千円もらえるのと、今すぐ千円もらえるのでは、今すぐもらえる方が価値が高いと言えるでしょう。このように、将来のお金の価値を割り引いて計算することで、保有契約価値を算出します。

この保有契約価値を企業価値に組み込むことで、生命保険会社の実態をより正確に把握できるようになります。新しい契約をたくさん獲得したり、既存の顧客との良好な関係を維持したりする努力は、すぐには目に見える利益を生み出さないかもしれません。しかし、これらの努力は将来の利益につながる大切なものです。保有契約価値を考慮することで、こうした将来の利益につながる努力も適切に評価されるようになります。

結果として、企業は長期的な視点で経営を行うことができるようになります。目先の利益だけを追求するのではなく、将来の利益につながる投資や顧客サービスの向上に積極的に取り組むようになるでしょう。これは、顧客にとっても、企業にとっても、そして保険業界全体にとっても大きなメリットと言えるでしょう。また、投資家にとっても、企業の真の価値を理解する上で、保有契約価値は重要な指標となります。より信頼性の高い投資判断を行うことができるようになるでしょう。

| 従来の会計方法の問題点 | 保有契約価値 | 保有契約価値のメリット |

|---|---|---|

| 生命保険は長期契約のため、新規契約時点では将来の利益が正しく評価されにくい。 | 将来得られると予想される利益を現在の価値に置き換えて計算したもの。将来のお金の価値を割り引いて計算する。 |

|

EVと会計上の利益の違い

会社を評価する上で、よく耳にする「会計上の利益」と「企業価値(EV)」という言葉。どちらも会社の儲けを表す指標ですが、その計算方法や示す内容は大きく異なります。まず、会計上の利益は、過去の取引に基づいて計算されます。決算書を見れば、会社の1年間の売上や費用、最終的にどれだけの利益が出たのかが分かります。これはいわば会社の成績表のようなもので、過去の業績を評価するのに役立ちます。

一方、企業価値(EV)は将来を見据えた指標です。将来どれだけの利益を生み出す力を持っているのか、その会社の潜在的な価値を評価する際に用いられます。そのため、将来の利益予測に基づいて計算されます。つまり、会計上の利益が過去の成績を表すのに対し、企業価値(EV)は未来の期待値を表すと言えるでしょう。

また、両者の計算方法にも違いがあります。会計上の利益は、売上高から費用を差し引いて計算されます。一方、企業価値(EV)は、まず会社の事業価値を計算します。これは、将来予測される利益を現在価値に割り引いて算出します。さらに、会社の保有する現金や有価証券などの資産価値を加え、借入金などの負債価値を差し引くことで、最終的な企業価値(EV)が算出されます。企業価値(EV)は、会社の事業内容だけでなく、財務状態も加味した総合的な評価と言えるでしょう。

このように、会計上の利益と企業価値(EV)は、計算方法も示す内容も全く異なる指標です。会社の評価をする際には、両者を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要です。過去の成績を把握するには会計上の利益、将来の成長性を評価するには企業価値(EV)を参考にすると良いでしょう。

| 指標 | 意味 | 計算方法 | 視点 |

|---|---|---|---|

| 会計上の利益 | 過去の取引に基づいて計算される会社の儲け。会社の成績表。 | 売上高 – 費用 | 過去 |

| 企業価値(EV) | 将来どれだけの利益を生み出す力を持っているのか、会社の潜在的な価値。 | 事業価値(将来予測される利益を現在価値に割り引いて算出)+ 資産価値 – 負債価値 | 未来 |

投資家にとっての有用性

お金を運用する人にとって、組み込み保険価値(EV)は保険会社の本当の価値を理解するために欠かせない道具です。法律で決められた会計方法で作られた財務情報だけでは、将来どれくらい儲かるか、どれくらい成長するかはっきりとわからないことがあります。そこで、EVは会社の価値を判断するための重要な材料となるのです。特に、長い目で見てお金を運用する人にとって、EVはとても役に立つと言えるでしょう。

EVを見ることで、将来どれくらい利益を得られるかという見込みも考えた、より確かな投資判断ができます。例えば、同じように見える二つの保険会社があったとします。会社の財務諸表を比較しただけでは、どちらの会社が将来性があるかは判断しづらいかもしれません。しかし、EVを用いることで、目先の利益だけでなく、将来の利益を生み出す力も考慮に入れることができます。例えば、保険会社は将来の保険金支払いに備えて準備金を積み立てていますが、この準備金の適切な評価は会社の価値を判断する上で重要です。EVは、この準備金の価値を将来のキャッシュフローに基づいて評価し、会社の真の価値を反映します。また、保険会社は新規契約を獲得することで将来の利益の基盤を築きますが、この新規契約獲得の実力もEVに反映されます。このように、EVは会社の将来の収益力を見極める上で、有力な手がかりとなるのです。

さらに、EVは市場全体の動きに左右されにくい指標であるため、落ち着いた判断材料として活用できます。株価は市場全体の雰囲気や短期的な出来事で大きく変動することがありますが、EVは会社の事業内容そのものに注目するため、より安定した評価基準となります。そのため、短期的な市場の変動に惑わされずに、長期的な視点で投資判断を行うことができます。このように、EVは将来の利益獲得可能性を踏まえた、より精度の高い投資判断を可能にする重要な指標と言えるでしょう。

| EVのメリット | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 将来の収益力を踏まえた投資判断が可能 | 財務諸表だけでは見えない将来の利益獲得可能性を評価できる。 | 一見似たような二つの保険会社でも、EVを用いることで将来性を見極められる。 |

| 準備金の適切な評価 | 将来のキャッシュフローに基づいて準備金の価値を評価し、会社の真の価値を反映。 | 適切な準備金評価は会社の価値判断において重要。 |

| 新規契約獲得力の評価 | 新規契約獲得の実力は将来の利益の基盤となり、EVに反映される。 | 将来の収益力を見極める手がかりとなる。 |

| 市場の変動に左右されにくい | 会社の事業内容に注目するため、株価のように短期的な変動に惑わされにくい。 | 長期的な視点で投資判断を行うための安定した評価基準。 |

EVの限界

電気自動車(EV)は環境への優しさや静粛性など多くの長所を持つ一方で、普及への課題も抱えています。その一つが航続距離の限界です。ガソリン車のように手軽に長距離移動をするには、充電インフラの整備状況に大きく左右されます。特に地方や遠隔地では充電設備が不足しており、長時間の運転や旅行には不便を感じることがあります。また、充電時間の長さも課題です。ガソリン車であれば数分で燃料補給が完了しますが、EVの場合は急速充電でも数十分、普通充電では数時間かかることもあります。そのため、出先での充電には計画性が必要となり、急な予定変更などへの対応は難しい場合があります。さらに、車両価格の高さも普及を阻む要因となっています。EVはガソリン車に比べて高価であり、購入費用は大きな負担となります。国や地方自治体による補助金制度がありますが、それでもなお高額であることに変わりはありません。購入費用の高さは、EVの普及を妨げる大きな壁となっています。加えて、電池の寿命も懸念材料です。EVの心臓部である電池は、使用と共に劣化し、性能が低下します。電池交換には高額な費用がかかるため、長期的な維持費も考慮する必要があります。このように、EVは環境性能に優れ、未来の車として期待されている一方で、航続距離、充電時間、車両価格、電池寿命といった克服すべき課題も抱えています。これらの課題が解決され、より使い勝手の良い車となることで、EVの普及はさらに加速していくと考えられます。

| 項目 | 課題 |

|---|---|

| 航続距離 | ガソリン車に比べ短く、長距離移動には充電インフラの整備状況に大きく左右される。特に地方や遠隔地では充電設備不足が顕著。 |

| 充電時間 | ガソリン車と比較して非常に長く、急速充電でも数十分、普通充電では数時間かかる。急な予定変更などへの柔軟な対応が難しい。 |

| 車両価格 | ガソリン車よりも高額。補助金制度もあるが高額であることに変わりはなく、購入の大きな障壁となっている。 |

| 電池寿命 | 使用とともに劣化し、性能が低下する。交換費用が高額なため、長期的な維持費の負担が大きい。 |