契約と公序良俗:無効となる条件とは?

保険について知りたい

先生、「公序良俗に反する」って、具体的にどういうことか、もう少し分かりやすく教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

そうですね。簡単に言うと、社会一般の常識や道徳に反するということです。例えば、結婚している人なのに他の人と結婚の約束をするのは、社会的に認められないですよね?

保険について知りたい

なるほど。ということは、例えば、ものすごく高い金利でお金を貸す約束をするのもダメってことですか?

保険のアドバイザー

その通りです。常識的に考えてあまりにも高すぎる金利でお金を貸すのは、暴利行為として公序良俗に反すると判断される可能性が高いです。他にも、社会的に認められない行為はたくさんありますので、色々な例を調べてみると理解が深まると思いますよ。

公序良俗とは。

『公序良俗』という言葉は、保険の分野でも出てきます。これは、国や社会全体の利益、そして社会一般の道徳にあたります。民法第90条では、この公序良俗に反する法律行為は無効とされています。過去の裁判の例を大きく分けると次のようになります。1つ目は、人の道に反する行為で、例えば、結婚している人との婚約がこれにあたります。2つ目は、正しいことだと考えられていることに反する行為で、例えば、賭け事がこれにあたります。3つ目は、個人の自由をひどく制限する行為で、例えば、芸者や遊女との契約がこれにあたります。4つ目は、不当に高い利益を得ようとする行為で、例えば、度を超えた違約金がこれにあたります。

公序良俗とは

社会の秩序や広く認められた道徳的な考え方を表す言葉に「公序良俗」というものがあります。人々が穏やかに暮らしていくためには、皆が共通の習慣や価値観を大切にし、それに従って行動することが欠かせません。この共通の習慣や価値観を法律の言葉で表したものが「公序良俗」です。民法第九十条では、この公序良俗に反する法律行為は無効であると定められています。これは、社会全体の幸せを守るため、道徳的に見て良くない行為や社会の秩序を乱すような行為を、法律上の行為として認めないという大切な決まりです。

例えば、契約は個人の自由な意思に基づいて結ばれるものですが、その内容が社会全体の幸せや道徳的な考えに反する場合、その契約は認められません。たとえ当事者同士がどんなに真剣に話し合って合意していたとしても、公序良俗に反する契約は無効になり、法律上の力を持たないのです。

具体的にどのような契約が公序良俗に反するのかというと、例えば、違法な薬物の売買契約や、他人を傷つけるための道具の売買契約などが挙げられます。また、過度に高額な金利を設定した貸金契約や、一方的に不利な条件を押し付けた契約なども、公序良俗に反すると判断される可能性があります。公序良俗違反の判断は、時代の変化や社会通念によって変わる可能性があるため、常に最新の判例や学説を確認することが重要です。

公序良俗の考え方は、契約だけでなく、遺言や贈与など、様々な法律行為に適用されます。社会の道徳や秩序を守るという目的から、公序良俗に反する行為は、私的な法律行為だけでなく、公的な行為においても認められません。公序良俗は、社会全体が健全に発展していくための基盤となる重要な考え方です。

| 用語 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 公序良俗 | 社会の秩序や広く認められた道徳的な考え方。民法第90条で、これに反する法律行為は無効と定められている。 | – |

| 公序良俗違反の契約 | 社会全体の幸せや道徳的な考えに反する契約。当事者間の合意があっても無効。 | 違法薬物の売買契約、他人を傷つける道具の売買契約、過度に高額な金利の貸金契約、一方的に不利な条件を押し付けた契約など |

| 公序良俗の適用範囲 | 契約だけでなく、遺言や贈与など様々な法律行為に適用される。私的な行為だけでなく公的な行為にも適用。 | – |

人倫に反する行為

人倫に反する行為は、社会全体の道徳的な規範や価値観に抵触する行為を指し、法律上、公序良俗違反とみなされます。これは、私たちが社会生活を営む上で守るべき基本的な倫理に反する行為であり、契約や法律行為において認められない場合があります。

具体的な例として、まず挙げられるのが重婚です。既に婚姻関係にある人が、別の誰かと新たに婚姻関係を結ぶ行為は、一夫一婦制という社会の秩序を乱すものと判断され、法律で禁止されています。このような重婚を前提とした契約や約束事は、無効とされます。

また、近親者間の婚姻も、人倫に反する行為とされています。血縁関係の近い者同士の婚姻は、遺伝的な問題が生じる可能性が高く、社会通念上も認められない行為です。そのため、法律で禁じられており、このような婚姻に基づく法律行為は無効となります。

さらに、婚姻関係にある人との不貞行為も、人倫に反する行為として非難される場合があります。これは、既存の婚姻関係を破壊する可能性があり、夫婦間の信頼関係を著しく損なう行為だからです。不貞行為は、民法上の不法行為に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。

このように、人倫に反する行為は、社会の道徳的基盤を揺るがす行為です。法律は、社会の秩序や道徳を守るために、このような行為を禁止または制限しています。私たち一人ひとりが倫理観を育み、社会全体の道徳的価値観を維持していくことが重要です。

| 行為 | 説明 | 法的影響 |

|---|---|---|

| 重婚 | 既に婚姻関係にある人が、別の誰かと新たに婚姻関係を結ぶ行為。一夫一婦制という社会の秩序を乱す。 | 法律で禁止。重婚を前提とした契約や約束事は無効。 |

| 近親者間の婚姻 | 血縁関係の近い者同士の婚姻。遺伝的な問題が生じる可能性が高く、社会通念上も認められない。 | 法律で禁止。婚姻に基づく法律行為は無効。 |

| 不貞行為 | 婚姻関係にある人との不貞行為。既存の婚姻関係を破壊する可能性があり、夫婦間の信頼関係を著しく損なう。 | 民法上の不法行為に該当。損害賠償責任を負う可能性がある。 |

正義の観念に反する行為

社会一般に広く認められている正しい行い、すなわち正義の考え方に合わない行いを約束の対象とする契約は、公の秩序や善良な風俗を乱すものとして認められません。これは、私たちの社会が健全に機能していくために、守るべき道徳的な基準や価値観を維持するためです。

代表的な例として、賭け事が挙げられます。賭け事は、偶然の出来事にお金を賭けることで、勝てば大きな利益を得られる一方で、負ければ大きな損失を被る可能性があります。この一攫千金を狙う射幸心は、人々を正常な経済活動から遠ざけ、経済的な不安定さを招き、時には犯罪に手を染めるきっかけとなる危険性も孕んでいます。そのため、賭け事によって発生した借金の返済を約束する契約などは、公の秩序や善良な風俗に反するものとして、法律上は無効となります。

また、公正な競争を妨げる行為も、正義の考え方に反するものとして、契約の対象から除外されます。例えば、談合やカルテルのように、複数の事業者が共謀して価格を不正に操作したり、市場を独占したりする行為は、自由で公正な競争を阻害し、消費者に不利益をもたらします。このような行為に基づく契約は、無効となるだけでなく、法律によって罰せられる可能性もあります。

健全な経済活動を阻害する行為も同様に、正義の考え方に反するものとして扱われます。例えば、詐欺や横領のように、他人を騙したり、不正に財産を奪ったりする行為は、経済的な損害を与えるだけでなく、社会全体の信頼関係を損ないます。このような行為に基づく契約も、当然ながら無効とされ、刑事罰の対象となることもあります。

このように、正義の考え方に反する行為は、社会の秩序や道徳を乱すものとして、契約の対象とはなり得ません。私たちは、社会の一員として、常に正しい行いを心がけ、公正で健全な社会の維持に貢献していく必要があります。

| 行為の分類 | 具体的な例 | 社会への影響 | 契約の有効性 |

|---|---|---|---|

| 賭け事 | 賭博、宝くじなどを利用した金銭のやり取り | 射幸心を煽り、経済的不安定さを招き、犯罪を誘発する可能性 | 無効 |

| 公正な競争を妨げる行為 | 談合、カルテルによる価格操作、市場独占 | 自由で公正な競争を阻害し、消費者に不利益を与える | 無効(+法的罰則の可能性) |

| 健全な経済活動を阻害する行為 | 詐欺、横領などによる財産の不正取得 | 経済的損害、社会全体の信頼関係の損失 | 無効(+刑事罰の可能性) |

個人の自由を制限する行為

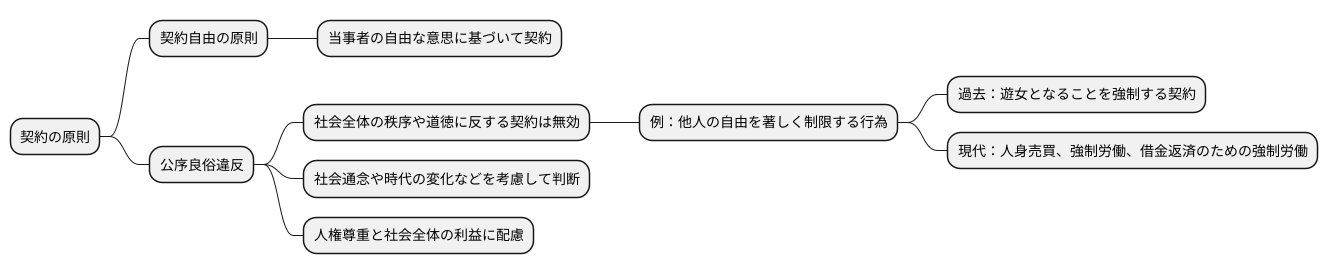

私たちの社会では、契約は当事者の自由な意思に基づいて結ばれることが大原則です。これを契約自由の原則と言います。しかし、この自由には限界があり、社会全体の秩序や道徳に反する契約は無効になります。これを公序良俗違反と言います。

公序良俗に反する契約の典型例として、他人の自由を著しく制限する行為が挙げられます。古くは遊女となることを強制する契約などが例として挙げられてきました。このような契約は、人の人格や価値を傷つけるものであり、社会の倫理観から見ても到底認められるものではありません。そのため、法律によって無効とされています。

現代社会においても、人の自由を不当に制限する行為は厳しく禁じられています。例えば、人身売買や強制労働などは、国際的な人権規約でも禁止されており、重大な犯罪行為として処罰の対象となります。また、借金の返済を迫るために無理やり働かせる行為なども、自由を不当に制限する行為として法律で禁じられています。

契約自由の原則は大切ですが、他人の権利や尊厳を侵害するような自由は認められません。契約の内容が公序良俗に反するかどうかは、社会通念や時代の変化などを考慮して判断されます。常に、他人の人権を尊重し、社会全体の利益に配慮しながら契約を結ぶことが重要です。そうすることで、健全な社会を維持していくことに繋がります。

暴利行為

困っている人から不当に高い利益を得ようとする行為は、法律で禁じられています。これを暴利行為といいます。暴利行為は社会全体の秩序や道徳に反するため、無効と判断されます。

例えば、お金に困っている人の弱みにつけこみ、通常では考えられないほど高い利息でお金を貸す行為は暴利行為にあたります。このような行為は、困っている人をさらに苦しめるだけで、社会全体の公正さを損ないます。

契約とは、お互いが納得した上で成立するものです。しかし、暴利行為は、一方的に大きな利益を得ようとするもので、相手との公平性が保たれていません。そのため、法律によって認められません。

特に、生活に困っている人や災害で被害を受けた人などを狙った暴利行為は、社会的に非常に悪い行為として厳しく非難されます。例えば、地震や台風などの災害時に、水や食料など生活必需品を普段よりもはるかに高い値段で売る行為は、暴利行為にあたります。困っている状況につけこんで不当な利益を得ようとする行為は、道徳的にも許されるものではありません。

また、お金を貸す場合、法律で上限金利が定められています。この上限を超える金利を設定する行為も、暴利行為とみなされます。たとえ相手が承諾したとしても、法律に違反するため無効となります。

私たちは、常に公正さを意識し、相手方に不利益を与える行為は慎むべきです。特に、困っている人に対しては、思いやりの心を持って接することが大切です。周りの人が困っているときは、助け合う精神で行動することで、より良い社会を築くことができます。

| 行為 | 説明 | 結果 |

|---|---|---|

| 暴利行為 | 困っている人から不当に高い利益を得ようとする行為 | 法律で禁止、無効 |

| 高金利貸付 | 困っている人の弱みにつけこみ、通常では考えられないほど高い利息でお金を貸す行為 | 暴利行為に該当、無効 |

| 災害時の高額販売 | 地震や台風などの災害時に、水や食料など生活必需品を普段よりもはるかに高い値段で売る行為 | 暴利行為に該当、社会的に非難される |

| 上限金利超え | 法律で定められた上限金利を超える金利を設定する行為 | 暴利行為とみなされ、無効 |