地震防災強化地域:備えあれば憂いなし

保険について知りたい

『地震防災対策強化地域』って、普通の地域と何が違うんですか?

保険のアドバイザー

良い質問ですね。大きな地震が起きた時に、特に被害が大きくなりやすい地域のことです。だから、地震への備えをよりしっかりする必要があると国が指定した地域なんです。

保険について知りたい

地震への備えをよりしっかりする必要がある、というのは具体的にどういうことですか?

保険のアドバイザー

例えば、建物をより頑丈に作るなどの対策が強化されます。また、そこに住む人たちも、家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、普段からの備えをしっかり行うことが重要になります。地震保険の割引制度なども関係してくる地域なんですよ。

地震防災対策強化地域とは。

『地震防災対策強化地域』という保険用語について説明します。これは、大きな地震が起こる可能性が特に高いとされる地域で、実際に大きな地震が起きた場合、甚大な被害が出ることが予想されるため、地震対策を強化する必要がある地域として、内閣総理大臣が指定する地域のことです。詳しくは、大規模地震対策特別措置法第3条に規定されています。

指定地域の概要

大規模な地震が起こる可能性が高いと見込まれ、ひとたび地震が起きた際に甚大な被害が発生すると予測される地域のことを、地震防災対策強化地域といいます。将来起こりうる地震の規模の大きさや、それに伴う影響の深刻さを鑑み、重点的な防災対策が必要と判断された地域が、大規模地震対策特別措置法に基づき指定されます。これは、国が率先して地震対策を推し進め、被害を最小限に食い止めるための重要な施策です。

地震防災対策強化地域に指定されると、様々な対策が強化されます。例えば、建物の耐震基準がより厳しくなり、避難経路の整備も進められます。また、住民への防災訓練の実施なども活発に行われます。これらの対策によって、住民の安全を守り、地域社会の防災力の向上を図ります。

指定地域の選定は、過去の地震の発生状況、地盤の特性、人口密度など、様々な要因を考慮し、専門家による綿密な調査と分析に基づいて行われます。過去の地震発生データの分析から将来の地震発生確率を予測したり、地盤の強度や液状化の危険性などを評価したり、人口密集地における被害規模を想定するなど、多角的な視点から総合的に判断します。そして、常に最新の情報を把握し、地域ごとの特性に合わせた対策を講じることで、来るかもしれない地震災害への備えをより確実なものにしていきます。

地震防災対策強化地域に指定されるということは、その地域が地震災害に対して特に脆弱であることを意味しますが、同時に、国や地方自治体による集中的な支援を受けられる機会でもあります。地域住民は、これらの支援を活用しながら、自らの地域を守るための防災意識を高め、日頃から防災活動に積極的に参加していくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震防災対策強化地域とは | 大規模な地震が起こる可能性が高く、甚大な被害が発生すると予測される地域。大規模地震対策特別措置法に基づき指定。 |

| 指定理由 | 将来起こりうる地震の規模の大きさと影響の深刻さから、重点的な防災対策が必要と判断されたため。 |

| 強化される対策 | 建物の耐震基準厳格化、避難経路整備、住民への防災訓練実施など |

| 対策の目的 | 住民の安全確保、地域社会の防災力向上 |

| 指定地域の選定基準 | 過去の地震発生状況、地盤特性、人口密度など様々な要因を考慮した専門家による調査・分析 |

| 選定方法 | 地震発生確率予測、地盤強度・液状化危険性評価、人口密集地の被害規模想定など多角的視点からの総合判断 |

| 指定地域の意味 | 地震災害に対して特に脆弱である一方、国や地方自治体による集中的な支援を受けられる機会 |

| 地域住民の役割 | 支援を活用し、防災意識を高め、日頃から防災活動に積極的に参加 |

指定の目的と効果

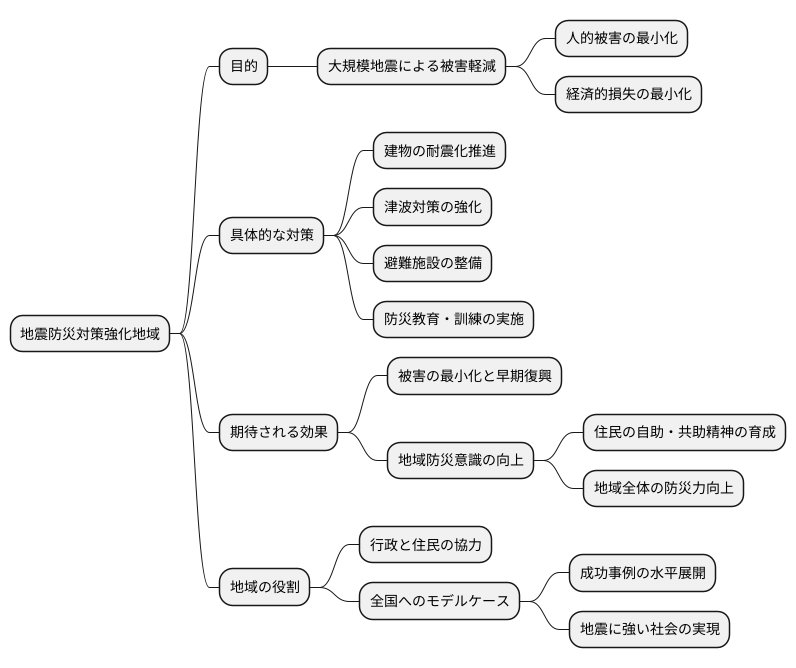

大規模な地震による被害を減らすことを一番の目的として、地震防災対策強化地域というものが指定されます。想定される地震の規模やその地域の特徴などをよく考え、集中的に対策を強化することで、人への被害やお財布への損失をできるだけ少なくすることを目指します。

具体的には、建物を地震に強くする取り組みを推し進めたり、高い津波への備えをしたり、安全な場所に逃げるための施設をきちんと整備したりといったことが行われます。また、地域に住む人々への防災に関する教育や訓練にも力を入れて、災害が起きた時にきちんと対応できる力の向上を目指します。

これらの対策を実施することで、地震が起きた時の被害を最小限に抑え、地域社会が一日でも早く元の状態に戻り、復興していくことが期待されます。さらに、指定された地域で防災意識が高まることは、地域に住む人々が自分たちで守り、助け合う精神を育み、地域全体の防災力を高めることに繋がります。

地震防災対策は、国や都道府県、市町村といった行政だけでなく、地域に住む一人ひとりの協力が欠かせません。指定された地域を良い例として、全国の地震防災対策を進めていくことも大切な役割です。指定された地域での取り組みが成功すれば、それを他の地域にも広げ、全国どこでも地震に強い社会を作ることに繋がると期待されます。そのため、指定地域は単に支援を受けるだけでなく、他の地域のお手本となるよう、積極的に対策に取り組むことが重要になります。

地域指定の基準

大きな地震への備えをより一層進めるため、国は特定の地域を『地震防災対策強化地域』として指定する制度を設けています。この制度は、大きな地震への対策をまとめた法律に基づいて運用されています。

では、どのような地域が指定されるのでしょうか。まず第一に大きな地震が起こる可能性が非常に高い地域であることが挙げられます。これは、過去の地震の記録や地面の動きの様子などを詳しく調べ、これから起こる地震の大きさや起こりやすさを予測することで判断されます。

次に、地震が起こった際に予想される被害の大きさも重要な点です。人が多く住んでいるか、建物が密集しているか、電気や水道などの状態はどうかといったことを考え合わせ、被害が非常に大きくなる可能性が高い地域が指定の対象となります。

さらに、人々の暮らしや経済活動への影響も考慮されます。経済活動の中心となる地域や、人や物が行き交う交通の要衝など、地震の影響が地域全体に広がる可能性が高い地域も指定の対象です。

これらの基準を総合的に見て、専門家がしっかりと審査した上で、指定地域が決定されます。そして、一度指定された地域であっても、周りの状況が変わるのに合わせて、指定を見直すこともあります。例えば、人口が大きく増えたり、新たな活断層が見つかったりした場合などには、改めて審査が行われ、指定内容が変わる可能性もあります。このように常に最新の情報を基に、地域の実情に合った対策が取れるように工夫されています。

防災対策の具体例

地震などによる災害から命を守るために、防災対策は欠かせません。災害が特に起こりやすいとされている地域では、様々な対策が行われています。家屋の倒壊による被害を防ぐため、まずは建物の耐震化が挙げられます。国や自治体による補助金制度を利用して、耐震診断を受けたり、耐震工事を行うことで、地震に強い建物にすることができます。古い建物を所有している方は、ぜひこれらの制度を活用し、建物の安全性を高めることをお勧めします。また、津波から身を守る対策も重要です。高い場所にすぐに避難できるよう、津波避難タワーや防潮堤の建設、避難経路の整備などが進められています。普段から、自分のいる場所から一番近い避難場所を確認しておくことが大切です。さらに、地域住民への防災教育も欠かせません。定期的に行われる避難訓練や防災講座に参加することで、災害発生時の適切な行動を学ぶことができます。日頃から防災意識を高め、いざという時に落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。行政は地域独自の防災計画を立て、防災情報を住民に分かりやすく伝える仕組みを作っています。地域の特徴を踏まえた対策を行うことで、災害への備えをより確かなものにすることができます。これらの対策は、地域に住む人々の安全を守り、地域全体の防災力の向上に役立っています。私たち一人ひとりが防災意識を持ち、地域ぐるみで対策を進めることが、災害から身を守り、安心して暮らせる地域を作ることに繋がります。

| 防災対策の種類 | 具体的な対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 家屋の倒壊防止 | 耐震診断、耐震工事(国や自治体の補助金制度あり) | 地震による家屋の倒壊を防ぎ、被害を軽減する |

| 津波対策 | 津波避難タワー、防潮堤の建設、避難経路の整備、避難場所の確認 | 津波による被害から身を守る |

| 防災教育 | 避難訓練、防災講座への参加 | 災害発生時の適切な行動を学ぶ |

| 行政の取り組み | 地域独自の防災計画策定、防災情報の提供 | 地域の特徴に合わせた災害対策、住民への情報伝達 |

住民の役割と協力

大きな地震はいつどこで起こるか分かりません。そのため、国や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが防災意識を高め、日頃から備えを怠らないことが大切です。特に、地震防災対策強化地域に指定された場所にお住まいの方は、より一層の心構えが必要です。

まず、自分の身は自分で守る「自助」の考えが基本です。自宅では、家具の転倒防止対策や非常食、飲料水、懐中電灯などの備蓄を徹底しましょう。家具はしっかりと固定し、寝室には倒れてきそうなものを置かないようにしましょう。非常食は定期的に点検し、賞味期限が切れたものは新しいものと交換することが大切です。また、家族構成や生活スタイルに合わせた備蓄品リストを作成し、必要なものを過不足なく準備しましょう。

次に、地域住民同士が協力し合う「共助」も重要です。自主防災組織に積極的に参加し、地域の防災活動に協力しましょう。防災訓練では、避難経路や避難場所の確認、応急救護の方法、消火器の使い方などを学ぶことができます。また、近所の人と日頃から交流を深め、災害時に助け合える関係を築いておくことも大切です。安否確認の方法や避難場所などを話し合っておくことで、いざという時にスムーズな対応ができます。

行政の取り組みも重要ですが、住民一人ひとりの意識と行動が地域の防災力を高めます。国や自治体が行う防災マップやハザードマップを活用し、自宅周辺の危険箇所や避難場所を確認しておきましょう。また、防災に関する情報提供サービスに登録し、地震発生時の緊急情報や避難指示などを迅速に入手できるようにしておきましょう。

地震は恐ろしい災害ですが、日頃からしっかりと備えておくことで被害を少なくすることができます。自助と共助の精神を大切にし、地域全体で防災に取り組むことで、安全で安心なまちづくりを目指しましょう。

| 対策 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 自助 | 自分の身は自分で守る | 家具の転倒防止対策 |

| 非常食、飲料水、懐中電灯などの備蓄 | ||

| 備蓄品リストの作成 | ||

| 定期的な備蓄品の点検・交換 | ||

| 共助 | 地域住民同士が協力し合う | 自主防災組織への参加 |

| 防災訓練への参加(避難経路・避難場所の確認、応急救護、消火訓練など) | ||

| 近所の人との交流、安否確認方法や避難場所の共有 | ||

| 行政/公的情報活用 | 行政の取り組みを活用 | 防災マップ、ハザードマップの確認 |

| 情報提供サービスへの登録 | ||

| 緊急情報、避難指示などの迅速な入手 |