相続:大切な人を亡くした時に知っておくべきこと

保険について知りたい

先生、相続ってよく聞くけど、難しそうでよくわからないです。簡単に言うとどういうことですか?

保険のアドバイザー

そうですね、相続とは、人が亡くなった時に、その人の持っていた財産(プラスのものもマイナスのものも含めて)を家族などが引き継ぐことです。亡くなった方を「被相続人」、引き継ぐ方を「相続人」といいます。

保険について知りたい

プラスのものもマイナスのものも含めて、ですか?借金も引き継ぐことになるんですか?

保険のアドバイザー

はい、そうです。預金や家といった財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象になります。ですから、相続人はプラスの財産とマイナスの財産を合わせて引き継ぐことになるのです。

相続とは。

人が亡くなった後、その人の持っていたお金や土地、建物などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産は、配偶者や子供など、一定の関係にある人に引き継がれます。このことを『相続』といいます。法律では、亡くなった人のことを『被相続人』、財産などを引き継ぐ人のことを『相続人』といいます。

相続とは

人が亡くなると、その人が所有していた財産、プラスのものだけでなくマイナスのものも含めて、残された家族に引き継がれます。これを相続といいます。相続の対象となる財産は、預貯金や土地、建物といったプラスの財産だけではありません。借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。つまり、故人の財産状況が良い場合でもそうでない場合でも、相続は必ず発生します。

相続では、現金や家などの目に見える財産だけでなく、特許権や著作権といった形のない権利、さらには会員権なども相続の対象となります。反対に、借金や未払いの公共料金、保証債務などもマイナスの財産として相続されます。プラスの財産とマイナスの財産の合計が、最終的に相続人が受け継ぐ財産となります。

相続は、故人が築き上げてきた財産だけでなく、負債も含めて全て引き継ぐため、人生における大きな転換期の一つと言えます。大切な人を亡くした悲しみに暮れる中で、慣れない相続手続きは複雑で、精神的にも肉体的にも大きな負担となる場合も多いでしょう。

しかし、相続について正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことは、故人の意思を尊重することにつながります。また、残された家族が安心して生活していくためにも重要です。悲しみの中での手続きは大変ですが、落ち着いて一つずつ進めていくことが大切です。専門家である司法書士や税理士などに相談するのも良いでしょう。周りの人に相談しながら、負担を少なくして手続きを進めていきましょう。

| 相続 | 内容 | 種類 | その他 |

|---|---|---|---|

| 人が亡くなった際に、その人の財産を家族が引き継ぐこと | プラスの財産とマイナスの財産の両方を含む | 預貯金、土地、建物 | 人生の転換期であり、 精神的・肉体的に大きな負担となる場合も。 故人の意思を尊重し、 残された家族が安心して生活するために 正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要。 専門家への相談も有効。 |

| 必ず発生する | 特許権、著作権、会員権 | ||

| 故人の財産状況に関わらず発生 | 借金、未払いの税金、未払いの公共料金、保証債務 | ||

| 現金 | |||

| 家 | |||

| 形のない権利 |

被相続人と相続人

人が亡くなると、その方の財産や権利、義務は誰かに引き継がれなければなりません。法律では、亡くなった方を「被相続人」、その方の財産、権利、義務を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。

では、誰が相続人になれるのでしょうか。相続人は、民法で定められた範囲の親族の中から選ばれます。具体的には、配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人に子どもがいる場合は、その子どもも相続人となります。子どもがいない場合は、被相続人の親が相続人となります。もし親も既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このように、配偶者、子、親、兄弟姉妹という順番で相続人が決まるのです。

相続人は、被相続人との関係によって、相続できる財産の割合(相続分)が異なります。例えば、配偶者と子が相続人となる場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は残りの2分の1となります。また、親が相続人の場合は、配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は残りの3分の1となります。このように、相続人の組み合わせによって相続分は細かく定められています。

相続人は、相続を受ける権利だけでなく、相続を放棄する権利も持っています。相続する財産よりも負債の方が多い場合など、相続によって自身の生活が困難になると予想される場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで、相続を放棄することができます。相続放棄の手続きには期限がありますので、注意が必要です。また、一度相続を放棄すると、後から取り消すことはできませんので、慎重に判断する必要があります。

| 相続人 | 条件 | 相続分(例) | 権利 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 常に相続人 | 子がいる場合: 1/2 親がいる場合: 2/3 |

相続 / 放棄 |

| 子 | 被相続人に子がいる場合 | 1/2(配偶者と子の場合) | 相続 / 放棄 |

| 親 | 被相続人に子がいなく、親がいる場合 | 1/3(配偶者と親の場合) | 相続 / 放棄 |

| 兄弟姉妹 | 被相続人に子もおらず、親もいない場合 | – | 相続 / 放棄 |

相続財産の種類

相続には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。そのため、相続財産を把握することは、相続手続きを円滑に進める上で非常に大切です。まず、プラスの財産にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものとしては、銀行預金や郵便貯金、株式、債券などの金融資産が挙げられます。これらは比較的換金しやすい財産です。次に、土地や建物などの不動産も重要な相続財産です。これらは高額であることが多く、相続において大きな比重を占めます。さらに、自動車や貴金属、美術品、骨董品などの動産も相続財産に含まれます。これらの財産は、市場価値の評価が必要となる場合があります。また、被相続人が経営していた事業に関わる権利や、特許権、著作権といった知的財産権も相続の対象となります。これらは評価が難しい場合があり、専門家の助言が必要となることもあります。一方、マイナスの財産としては、借金、未払いの税金、未払いの公共料金、未払いの医療費などが挙げられます。これらの負債も相続財産の一部として扱われ、プラスの財産から差し引かれることになります。プラスの財産とマイナスの財産を清算した結果が、最終的に相続人が実際に受け取る財産となります。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回り、相続放棄という選択をする必要が生じるケースもあります。相続財産を正しく把握するためには、被相続人の預金通帳や証券口座の明細書、不動産の権利証、借入金の契約書、税金の納付書、公共料金の請求書など、様々な書類を確認する必要があります。これらの書類を整理し、財産の全体像を把握することは、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要です。また、必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。

| 財産の分類 | 種類 | 説明 |

|---|---|---|

| プラスの財産 | 金融資産 | 銀行預金、郵便貯金、株式、債券など。比較的換金しやすい。 |

| 不動産 | 土地、建物など。高額であることが多く、相続において大きな比重を占める。 | |

| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、骨董品など。市場価値の評価が必要となる場合がある。 | |

| 事業に関わる権利 | 被相続人が経営していた事業に関わる権利。評価が難しい場合があり、専門家の助言が必要となることも。 | |

| 知的財産権 | 特許権、著作権など。評価が難しい場合があり、専門家の助言が必要となることも。 | |

| マイナスの財産 | 借金 | 負債も相続財産の一部として扱われ、プラスの財産から差し引かれる。 |

| 未払いの税金 | 負債も相続財産の一部として扱われ、プラスの財産から差し引かれる。 | |

| 未払いの公共料金 | 負債も相続財産の一部として扱われ、プラスの財産から差し引かれる。 | |

| 未払いの医療費 | 負債も相続財産の一部として扱われ、プラスの財産から差し引かれる。 |

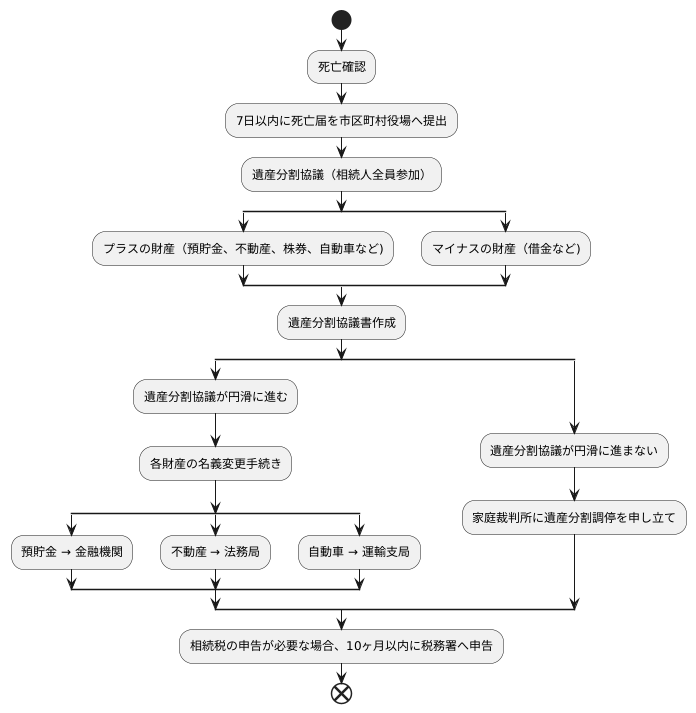

相続手続きの流れ

人が亡くなり、相続が発生すると、残されたご家族は様々な手続きに追われます。まず、故人の死亡を確認した日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。これは、法律で定められた義務です。

死亡届の提出後、故人の財産を誰がどのように相続するかを決める遺産分割協議を行います。この協議には、すべての相続人が参加することが大切です。遺産には、預貯金や不動産、株券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。話し合いの中で、それぞれの財産を誰が相続するか、また、負債をどのように分担するかなどを決定し、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が円滑に進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。

遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更手続きを行います。預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局、自動車であれば運輸支局など、財産の種類によって手続きを行う場所が異なります。必要書類もそれぞれ異なるため、事前に確認しておくことが大切です。また、相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなった日から10か月以内に、税務署へ相続税申告書を提出する必要があります。

相続手続きは、複雑で多くの時間と手間を要する作業です。戸籍謄本などの書類収集も、慣れない方にとっては負担となるでしょう。専門家である弁護士や税理士、司法書士などに相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。また、複雑な手続きを代行してもらうことも可能です。お困りの際は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることをお勧めします。

遺言書

人は誰しも、人生の最期を迎えます。その際に、自分の財産をどのように残したいか、自分の思いをどのように伝えたいかを記しておくのが遺言書です。遺言書は、故人の意思を尊重し、相続手続きを円滑に進めるための大切な書類です。故人が遺言書を残していた場合、その内容に基づいて相続手続きが行われます。

遺言書には、主に財産の分配について記されます。例えば、自宅や土地、預貯金、株券などを誰に相続させるか、それぞれの相続割合などを具体的に指定できます。また、財産以外のことについても書き残すことができます。例えば、葬儀や埋葬の方法、お墓の管理についてなど、故人の希望を伝えることができます。

遺言書には、大きく分けて三つの種類があります。まず、故人が自筆で全文を書き、署名と日付を記した自筆証書遺言です。次に、公証役場で作成する公正証書遺言があります。これは、公証人が遺言者の意思を確認し、作成するため、最も確実な方法と言えます。最後に、遺言の内容を秘密にしたまま作成できる秘密証書遺言があります。これは、遺言者が署名し、封書に入れた上で、公証役場に提出するものです。それぞれの形式には、作成方法や必要な手続きが異なりますので、状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。

遺言書が見つかった場合には、まずはその内容をよく確認しましょう。そして、必要に応じて、弁護士などの専門家へ相談しながら、適切な相続手続きを進めることが重要です。もし遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるかを決定する遺産分割協議を行います。この協議では、相続人それぞれの事情や希望を考慮し、皆が納得できる公平な分割方法を検討する必要があります。協議がうまく進まない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することもできます。

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 遺言書の定義 | 人生の最期を迎える際に、財産の分配や思いを伝えるための書類。相続手続きを円滑に進める。 | |

| 遺言書の内容 | 主に財産の分配(自宅、土地、預貯金、株券など)について記載。葬儀や埋葬方法などの希望も伝えられる。 | |

| 遺言書の種類 |

|

|

| 遺言書が見つかった場合 | 内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談。適切な相続手続きを進める。 | |

| 遺言書がない場合 | 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定する。家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能。 |

相続に関する注意点

相続は、人生における大きな節目であり、様々な準備や対応が必要となる出来事です。単に財産を受け継ぐだけでなく、様々な法的義務や手続きが伴います。そのため、事前の準備と適切な知識を持つことが重要です。

まず、相続には期限が定められている手続きがいくつかあります。代表的なものとして、相続の放棄があります。これは、相続によって発生する負債も引き継ぎたくない場合に行う手続きです。この放棄には相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。もしこの期限を過ぎてしまうと、負債を含めた全ての財産を相続することになり、思わぬ不利益を被る可能性があります。ですので、相続が発生したら、まずは相続財産の全体像を把握し、放棄するかどうかを期限内に決定することが重要です。

次に、相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)が含まれている場合があります。例えば、故人が借金を抱えていた場合、その借金も相続財産の一部となります。そのため、相続放棄を検討する場合は、負債の有無や金額をしっかりと確認することが大切です。金融機関や関係者への問い合わせなどを通して、正確な情報を収集するようにしましょう。

さらに、相続は感情的な問題も絡みやすく、相続人同士の関係が悪化したり、トラブルに発展するケースも少なくありません。相続手続きを円滑に進めるためには、相続人同士で十分に話し合い、お互いの考えや希望を共有することが大切です。財産の分配方法や手続きの進め方など、事前に合意形成をしておくことで、後々の紛争を防ぐことができます。

相続は複雑な手続きを伴う場合が多いため、専門家のサポートが必要となるケースもあります。弁護士や税理士などの専門家は、法的知識や実務経験に基づいて適切なアドバイスを提供してくれます。自分だけで抱え込まず、必要に応じて専門家に相談することで、スムーズな相続手続きを実現できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続放棄 | 相続によって発生する負債も引き継がないための手続き。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がある。 |

| 相続財産 | プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれる。 負債の有無や金額を確認することが重要。 |

| 相続人間の話し合い | 相続は感情的な問題も絡みやすく、相続人間でトラブルが発生する可能性もある。 事前に十分な話し合いを行い、合意形成をしておくことが重要。 |

| 専門家のサポート | 相続は複雑な手続きを伴う場合が多いため、専門家のサポートが必要となるケースもある。 弁護士や税理士などに相談することで、スムーズな相続手続きを実現できる。 |