報酬比例部分とは?年金への影響

保険について知りたい

先生、「報酬比例部分」ってよく聞くんですけど、何のことか教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

はい。「報酬比例部分」とは、簡単に言うと、もらえる年金の額を決める大切な要素の一つです。厚生年金は、国民全員がもらえる基礎年金に、この「報酬比例部分」を上乗せして計算されます。これまであなたがどれくらいお給料をもらっていたかによって、この部分の金額が変わってきます。

保険について知りたい

自分が今までにどれだけお給料をもらっていたかで金額が変わるんですか?

保険のアドバイザー

そうです。お給料が高ければ高いほど、「報酬比例部分」の金額も大きくなり、もらえる年金も多くなります。平均標準報酬月額というものが計算に使われます。将来もらえる年金額を計算するときには、この「報酬比例部分」がもとになりますので、覚えておいてくださいね。

報酬比例部分とは。

年金用語の『報酬比例部分』について説明します。『報酬比例部分』とは、国民全員がもらえる基礎年金にプラスして支給される厚生年金のことを指します。この厚生年金の金額は、その人が現役時代に稼いでいた平均的なお給料をもとに計算されます。さらに、老齢年金(65歳以上の方がもらう老齢年金も含みます)、遺族がもらう遺族年金、病気やけがで障害を持った人がもらう障害年金の金額も、この『報酬比例部分』を土台として計算されます。

報酬比例部分とは

皆さんが将来受け取る厚生年金は、二つの部分から成り立っています。一つは国民年金と同じ額がもらえる基礎年金部分、そしてもう一つが、働いていた期間の給料に応じて金額が決まる報酬比例部分です。この報酬比例部分について、詳しく見ていきましょう。

簡単に言うと、報酬比例部分とは、現役時代にどれだけお賃金をもらっていたかによって、将来受け取る年金額が変わる部分です。お賃金が高く、長く働いていた人ほど、この報酬比例部分の金額は大きくなります。逆に、お賃金が低かったり、働いていた期間が短かったりする場合は、報酬比例部分の金額は小さくなります。

厚生年金に加入すると、毎月お賃金から保険料が天引きされますが、この保険料の一部が報酬比例部分の積立金として積み立てられます。そして、この積み立てられたお金が、将来の年金として支払われるわけです。将来受け取る年金額は、この積み立てられた額だけでなく、加入期間、平均標準報酬額、物価や賃金の上昇率などを考慮して計算されます。計算方法は複雑ですが、年金事務所などで相談すれば、個別に計算してもらえます。

厚生年金は、この報酬比例部分と基礎年金部分を合わせた金額が支給されます。将来、安心して暮らせるように、年金制度の仕組み、特に報酬比例部分をしっかり理解しておきましょう。年金は、私たちが安心して老後を過ごすための大切な備えです。少しでも疑問があれば、早めに専門機関に相談することをお勧めします。

| 年金の種類 | 内容 | 金額決定要素 |

|---|---|---|

| 厚生年金 | 基礎年金 + 報酬比例部分 | – |

| 基礎年金 | 国民年金と同じ額 | – |

| 報酬比例部分 | 現役時代の給与額と期間に応じて決定

|

|

計算の基礎

年金を計算する基本となる部分を解説いたします。年金は大きく分けて二つの部分から成り立ちます。一つは、加入期間の長さに応じて支給額が決まる部分、もう一つは、働いていた期間の収入に応じて支給額が決まる部分です。後者の収入に応じて決まる部分を報酬比例部分と呼び、この計算方法をここで詳しく説明します。

報酬比例部分の計算には、平均標準報酬月額または平均標準報酬額という二つの金額が用いられます。まず、平均標準報酬月額とは、厚生年金保険に加入していた全ての期間における標準報酬月額を平均した値です。標準報酬月額とは、毎月のお給料やボーナスなどから決められる金額で、一定の限度額より高い金額は計算に含まれません。毎月の収入が多い人ほど、標準報酬月額は高くなります。そして、標準報酬月額が高いほど、将来受け取れる年金の報酬比例部分も多くなります。

次に、平均標準報酬額とは、平均標準報酬月額を基にして計算される年間の平均額です。簡単に言うと、一年間の標準報酬を平均化した金額と言えるでしょう。これらの金額は、年金記録と呼ばれる書類にきちんと記録されています。この年金記録は、将来の年金額を計算する上で非常に大切な情報源となります。将来受け取れる年金額は、この記録に基づいて計算されるため、自分の年金記録をきちんと確認することが重要です。記録に誤りがないか、加入期間に漏れがないかなどを確認することで、将来の年金受給額を正しく把握し、安心して暮らせるよう準備することができます。

年金の種類と関連性

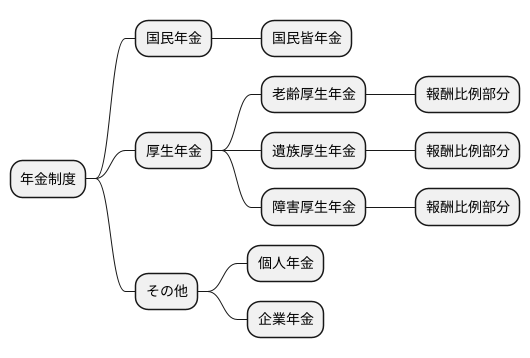

年金制度は、国民生活の安定を支える重要な仕組みであり、様々な種類が存在します。大きく分けると、国民皆年金である国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金があります。厚生年金の中には、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金の3つの種類があります。これらの年金の支給額は、加入期間や納付した保険料に基づいて計算されますが、特に重要な要素が報酬比例部分です。

報酬比例部分とは、厚生年金保険の被保険者期間中の給与や賞与を基に計算される金額で、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金の支給額に大きく影響します。まず、老齢厚生年金は、原則として65歳に達した際に受け取ることができる年金です。長年の勤労生活を終えた後の生活費を支える大切な役割を担っており、報酬比例部分の金額が大きければ大きいほど、受け取れる年金額も多くなります。次に、遺族厚生年金は、厚生年金加入者が亡くなった場合、その遺族が受け取れる年金です。残された家族の生活を守るための重要な支えであり、この場合も報酬比例部分が計算の基礎となります。そして、障害厚生年金は、病気やけがにより障害を負った場合に支給される年金です。予期せぬ事態で働けなくなった場合の生活を保障するもので、やはり報酬比例部分を基に算出されます。

このように、報酬比例部分は、様々な状況で支給される年金に影響を与える重要な要素です。将来どのくらいの年金を受け取ることができるのかを予測するためには、自身の報酬比例部分を把握し、年金制度について理解を深めることが大切です。公的年金に加えて、個人年金や企業年金など、自助努力による老後への備えも重要です。様々な情報を集め、将来設計に役立てていきましょう。

将来設計への活用

将来の暮らし向きを考える上で、報酬に比例する部分の仕組みを理解することはとても大切です。この仕組みによって決まる年金の見込み額を知ることで、老後の生活に必要な費用を予測し、早めに備えを始められます。

例えば、年金の見込み額が足りない場合は、民間の年金保険に加入する、貯蓄や投資で資産を増やすなどの方法を検討することで、将来への不安を軽くすることができます。十分な年金を受け取れる見込みであっても、ゆとりある老後生活を送るためには、今のうちから準備を始めるに越したことはありません。趣味や旅行など、老後にやりたいことをリストアップし、それらにかかる費用を計算してみるのも良いでしょう。

また、国の年金制度は、将来の改正によって変わる可能性があります。制度の変化によって、受給開始年齢や年金額などが変わることも考えられるため、常に最新の情報を確認し、必要に応じて生活設計を見直すことが大切です。制度改正の情報は、新聞やテレビなどの報道に加え、国の機関が発行する資料などで確認できます。

報酬に比例する年金部分は、将来の生活に大きな影響を与えます。老後の生活を安心して送るためにも、日頃から関心を持って情報収集に努め、将来設計に役立てましょう。年金制度の仕組みを理解するだけでなく、他の制度や社会情勢の変化にも目を向け、柔軟に対応できるような準備を整えていくことが重要です。

| テーマ | 内容 | 行動 |

|---|---|---|

| 報酬比例年金 | 将来の年金見込み額に影響 | 仕組みを理解し、見込み額を確認 |

| 年金見込み額の不足対策 | 民間の年金保険、貯蓄、投資 | 不足額を計算し、対策を検討 |

| ゆとりある老後生活 | 趣味、旅行など | やりたいことをリストアップし、費用を計算 |

| 年金制度の改正 | 受給開始年齢、年金額の変更 | 最新情報を常に確認し、生活設計を見直し |

| 情報収集 | 新聞、テレビ、国の機関資料 | 制度の変化や社会情勢に目を向け、柔軟に対応 |

情報収集の重要性

老後の生活資金の多くを占める年金は、複雑な制度であるため、仕組みを理解することが難しいと感じる方も少なくありません。給与や加入期間に応じて金額が決まる部分の計算方法など、複雑な要素が多く、分かりにくい部分もあるでしょう。しかし、ゆとりある老後を送るためには、年金制度についてきちんと理解し、将来設計に役立てることが非常に大切です。

自ら積極的に情報を集めることが、年金理解への第一歩です。独立行政法人である日本年金機構のホームページには、年金制度に関する様々な情報が掲載されています。制度の概要や受給資格、支給額の計算方法など、多岐にわたる情報が分かりやすく解説されています。また、お住まいの地域にある年金事務所では、窓口相談や電話相談などを通して、専門職員から直接詳しい説明を聞くことができます。疑問点を解消し、より正確な情報を得るために、これらの窓口を積極的に活用しましょう。

さらに、各地で定期的に開催されている年金相談会も貴重な情報源です。これらの相談会では、年金制度に精通した専門家が、個別の状況に応じたアドバイスを提供してくれます。複雑な年金制度について、専門家から直接分かりやすく説明を受けられるため、疑問や不安を解消する良い機会となるでしょう。また、セミナーや講演会なども開催されている場合があり、年金制度に関する理解を深めるのに役立ちます。

自身の年金について深く理解することは、将来への不安を軽減し、安心につながります。受給額の見込みや受給開始時期などを把握することで、より具体的な老後設計が可能になります。そのためにも、情報収集と学習を継続的に行い、年金制度に対する理解を深めていくことが大切です。日頃から年金について関心を持ち、最新情報や制度変更にも注意を払うことで、将来の生活設計をより確かなものにすることができるでしょう。

| 情報源 | 内容 | 方法 |

|---|---|---|

| 日本年金機構ホームページ | 制度の概要、受給資格、支給額の計算方法など | ホームページ閲覧 |

| 年金事務所 | 制度の詳しい説明 | 窓口相談、電話相談 |

| 年金相談会 | 個別の状況に応じたアドバイス | 相談会参加 |

| セミナー・講演会 | 年金制度に関する理解を深める | セミナー・講演会参加 |