賦課方式で年金を考える

保険について知りたい

先生、『賦課方式』ってよく聞くんですけど、難しくてよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

保険のアドバイザー

わかった。賦課方式は、今働いている人たちがお金を出し合って、今、年金をもらっている人たちに支払う仕組みだよ。みんなで支え合うイメージだね。

保険について知りたい

なるほど。今の人たちがお金を出し合って、年金をもらっている人に渡すんですね。でも、少子高齢化が進むと負担が大きくなるって聞いたんですけど…

保険のアドバイザー

そうだね。年金をもらう人が増えて、お金を出す人が減ると、出す人の負担が大きくなる。だから、賦課方式は少子高齢化の影響を受けやすいと言われているんだよ。

賦課方式とは。

保険の言葉で「賦課方式」というものがあります。これは、年金を支払うためのお金を、今働いている世代が集めた保険料でまかなう方法のことです。この方法だと、物価が上がったり、お給料の額が変わったりしても対応しやすいという良い点があります。しかし、子供が少なくお年寄りが多くなる社会では、働いている世代が払う保険料の負担が大きくなってしまうという問題点もあります。今の日本では、この賦課方式が使われています。

賦課方式とは

賦課方式とは、年金を支給するための費用を、その時に働いている世代の人々が支払う保険料からまかなう仕組みのことです。言い換えると、現在働いている世代の人々が納めている保険料が、今まさに年金を受け取っている世代の人々への支給に使われているということです。

この仕組みは、社会全体をひとつの家族のように見立て、世代と世代が互いに支え合うという精神を大切にしています。今の現役世代は親の世代を支え、将来自分たちが年金を受け取る年齢になった時には、次の世代に支えてもらうという、持ちつ持たれつの関係を築いているのです。

集めたお金を貯めて運用し、そこから年金を支払う方法とは異なり、賦課方式は、その時に集まったお金をすぐに年金として支給します。ですから、社会全体の景気が良い時は年金額が増える可能性もあれば、景気が悪い時は年金額が減ってしまう可能性もあるなど、社会全体の経済状況の影響を受けやすいという特徴があります。

例えば、少子高齢化が進むと、年金を支払う現役世代の人数が減り、年金を受け取る高齢者の数は増えます。これは、少ない人数でより多くの人を支えなければならない状態になり、賦課方式の年金制度にとっては大きな課題となります。

このように、賦課方式は世代間の支え合いという長所がある一方、社会の状況変化に左右されやすいという側面も持っています。将来も安定した年金制度を維持していくためには、社会全体の状況を常に把握し、必要に応じて制度の見直しや改善を行うことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 現役世代が支払う保険料で、現在高齢者世代の年金を支給する仕組み |

| 概念 | 社会全体を家族と見立て、世代間で支え合う |

| 仕組み | 集めたお金をすぐに支給(積立運用ではない) |

| メリット | 世代間の助け合い |

| デメリット/課題 |

|

| 将来の展望 | 状況把握と制度の見直し・改善が必要 |

賦課方式の利点

賦課方式は、現役世代が納める保険料を、その時の年金受給者に支払う仕組みです。この方式には、経済の移り変わりにうまく対応できるという大きな良さがあります。物価や賃金が上がるにつれて、働く世代の収入も増えることが多く、結果として保険料収入も増えます。年金を受け取る人の金額も、その時の景気の状態に合わせて調整されるので、急な物価上昇で年金暮らしの人への影響を少なくできます。

例えば、物価が大きく上がったとします。すると、働く人の給料も上がる傾向にあります。賦課方式では、この上がった給料を基に保険料が決まるため、集まる保険料も増えます。この増えた保険料を使って、年金も増やすことができます。このように、年金を受け取る人の生活を守る工夫がされているのです。

また、賃金が上がれば、それに合わせて年金額も調整されます。これは、年金を受け取る人も、現役世代と同じように生活のゆとりを感じられるようにするためです。現役世代の生活が豊かになれば、年金世代の生活も豊かになるというわけです。

さらに、賦課方式は、少子高齢化という大きな社会の変化にも対応できます。子供が少ない時代になっても、働く人の収入が増えれば、保険料収入も増えます。年金を受け取る人が増えても、集まるお金が増えれば、年金を支払うことができます。このように賦課方式は、社会の変化に柔軟に対応できる仕組みなのです。

このように、賦課方式は景気の変化にうまく対応できるため、年金制度を安定させる上で大切な役割を担っています。時代の変化に合わせて、年金制度を支える仕組みとして、賦課方式はこれからも重要な役割を果たしていくでしょう。

| 賦課方式のメリット | 説明 | 具体例(物価上昇時) |

|---|---|---|

| 経済の変動に対応できる | 物価や賃金の上昇に合わせて、保険料収入も増えるため、年金受給額も調整可能。 | 物価上昇→賃金上昇→保険料収入増加→年金受給額増加 |

| 急激な物価上昇への対応 | 景気の状態に合わせて年金受給額を調整できるため、物価上昇による年金生活者への影響を軽減。 | 物価上昇→年金受給額増加 |

| 賃金上昇への対応 | 賃金上昇に合わせて年金額も調整されるため、年金生活者も現役世代と同様に生活のゆとりを維持。 | 賃金上昇→年金受給額増加 |

| 少子高齢化への対応 | 現役世代の収入が増えれば、保険料収入も増加するため、受給者増加に対応可能。 | 少子高齢化→(現役世代収入増加)→保険料収入増加→受給者増加に対応 |

| 年金制度の安定化 | 景気の変化に対応できるため、年金制度を安定的に運営。 | 景気変動→賦課方式による調整→年金制度の安定化 |

賦課方式の課題

賦課方式は、その時の現役世代が年金受給世代を支える仕組みです。この仕組みは、経済の状況変化に対応しやすいという利点があります。不況で物価が上がったときには、現役世代の賃金も上がる傾向があるため、年金額もそれに合わせて調整できます。また、経済が好調な時には、年金額を上げることも可能です。

しかし、少子高齢化が進む現代社会においては、この賦課方式は大きな課題を抱えています。子どもの数が減り、高齢者の数が増えると、年金を支える現役世代の数が減り、年金を受け取る高齢者の数が増えることになります。これは、働く人の数が減り、支えられる人の数が増えることを意味します。結果として、現役世代一人当たりの年金負担額が大きくなってしまいます。

このように、将来を担う世代の社会保障の負担が大きくなることは、若い人たちの生活設計にも大きな影を落とす可能性があります。結婚、出産、住宅購入など、人生における大きな出来事を計画する際に、将来の年金負担の大きさが不安材料となる可能性があります。また、社会保障負担の増加は、消費の減少にも繋がる可能性があり、経済全体への影響も懸念されます。

この問題を解決するためには、年金制度を改革する必要があります。例えば、年金を受け取る年齢を引き上げる、受給額を調整する、積立方式を導入するなど、様々な方法が考えられます。また、社会保障全体を見直す必要もあります。医療、介護、福祉など、様々な分野で効率化やサービスの見直しを行い、社会保障制度の維持可能性を高めることが重要です。

これらの改革や見直しは、国民全体で議論を深め、合意形成していく必要があります。将来世代に負担を先送りすることなく、持続可能な社会保障制度を築き上げていくためには、国民一人ひとりがこの問題に関心を持ち、積極的に議論に参加していくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賦課方式の仕組み | 現役世代が年金受給世代を支える。経済状況の変化に対応しやすい。 |

| 賦課方式のメリット | 物価上昇時、現役世代の賃金上昇に合わせて年金額を調整可能。経済好調時には年金額を引き上げ可能。 |

| 少子高齢化における課題 | 現役世代の減少、高齢者の増加により、現役世代一人当たりの年金負担額が増大。 |

| 課題の影響 | 将来世代の社会保障負担増による生活設計への不安、消費の減少、経済全体への影響。 |

| 解決策 | 年金制度改革(受給年齢引上げ、受給額調整、積立方式導入など)、社会保障全体の見直し(医療、介護、福祉の効率化、サービス見直し)。 |

| 今後の展望 | 国民全体での議論、合意形成、持続可能な社会保障制度の構築。 |

日本の現状

我が国では、現在、年金制度に賦課方式を採用しています。これは、現役世代が納めた保険料を、今の高齢者世代に年金として支給する仕組みです。人口が増え続け、若い世代が多い時代には、この仕組みは円滑に機能しました。高度経済成長期がまさにその好例で、多くの若者が働き、高齢者を支えることができました。しかし、時代は変わり、少子高齢化が急速に進んでいます。生まれる子どもの数は減少し、高齢者の数は増加の一途をたどっています。このような状況下で、賦課方式の年金制度を維持していくことは、大きな課題となっています。

現役世代が納める保険料は、年々増加しています。これは、高齢者の数が増えている一方で、保険料を納める現役世代の数が減少しているからです。このまま現役世代の負担が増え続ければ、将来世代に大きな負担を強いることになりかねません。若い世代が将来に希望を持てなくなるような社会は、決して望ましいものではありません。

年金制度を持続可能なものにするためには、抜本的な改革が必要です。支給開始年齢の変更や、保険料の引き上げなど、様々な議論が行われていますが、国民一人ひとりがこの問題に関心を持つことが重要です。自分の将来、そして子どもたちの将来のために、どのような社会保障制度が望ましいのか、真剣に考える必要があるでしょう。高齢者も現役世代も、そして未来を担う子どもたちも、安心して暮らせる社会を築くために、社会全体で知恵を出し合い、より良い制度設計を目指していくことが大切です。 未来への責任として、今、私たち一人ひとりが真剣に取り組むべき課題と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現在の年金制度 | 賦課方式(現役世代の保険料を高齢者世代に支給) |

| 過去の状況 | 人口増加・若い世代が多い時代には円滑に機能(例:高度経済成長期) |

| 現在の状況 | 少子高齢化の急速な進行により、賦課方式の維持が困難に |

| 現役世代の負担 | 高齢者数の増加と現役世代の減少により、保険料が増加 |

| 将来への影響 | 現役世代の負担増が将来世代への負担に繋がり、社会への希望を失わせる可能性 |

| 解決策 | 抜本的な改革(支給開始年齢の変更、保険料の引き上げなど)が必要 |

| 国民への呼びかけ | 年金問題への関心を持ち、将来の社会保障制度について真剣に考える必要性 |

| 目指すべき社会 | 高齢者、現役世代、未来の子どもたちが安心して暮らせる社会 |

今後の展望

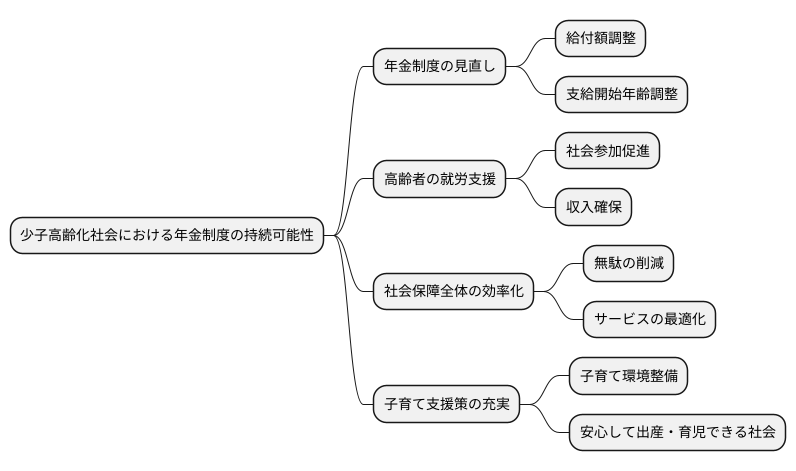

我が国は、子どもが少なく高齢者の多い社会構造へと大きく変化しています。このような状況下で、現役世代が負担したお金を高齢者に支給する現在の年金制度を、この先どのように続けていくのかは、日本にとって大きな課題です。働く世代の負担を軽くすると同時に、高齢者の暮らしを守っていくためには、様々な視点からの対策が必要です。

まず、年金制度そのものを見直すことが重要です。給付額や支給開始年齢などを調整することで、制度の持続可能性を高める必要があるでしょう。しかし、年金制度の見直しだけでは十分ではありません。高齢者が健康で長く働けるように、就労を支援することも大切です。仕事を通じて社会参加を促し、生きがいを感じながら収入を得られる環境を整備していく必要があります。

また、年金だけでなく医療や介護など、社会保障全体をより効率的に運用することも欠かせません。無駄を省き、必要なサービスを必要な人に確実に届ける仕組みを構築することで、限られた財源を有効活用できます。

さらに、将来の年金制度を支える現役世代を増やすためには、子育て支援策の充実も不可欠です。子どもを育てやすい環境を整備し、安心して子どもを産み育てられる社会を実現することで、少子化の流れを食い止める必要があるでしょう。

これらの対策は、どれか一つだけ行えば良いというものではありません。年金制度の見直し、高齢者の就労支援、社会保障全体の効率化、子育て支援といった様々な施策を、互いに連携させながら進めていくことが重要です。そうすることで、将来にわたって安定した社会保障制度を築き、子どもや孫の世代が安心して暮らせる社会を実現できるはずです。未来への責任として、私たちは今、真剣にこの問題に向き合っていく必要があるでしょう。