要介護認定で安心の介護生活

保険について知りたい

先生、『要介護認定』ってよく聞くんですけど、何のことかよくわからないんです。簡単に教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

そうだね。簡単に言うと、年をとったり病気になったりして、日常生活に手助けが必要になった時に、どれくらい介護が必要なのかを国が決めたやり方で判断することだよ。例えば、ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、着替えたりするのに、どのくらい人の助けが必要なのかを調べるんだ。

保険について知りたい

なるほど。つまり、どれくらい介護が必要なのかを判断することで、その人に合った介護サービスを受けられるようにするため、ということですか?

保険のアドバイザー

その通り!要介護認定を受けると、介護サービスを利用できるようになるんだ。必要な介護の程度によって、受けられるサービスの種類や量も変わるんだよ。

要介護認定とは。

寝たきりや、もの忘れがひどくていつも誰かの世話が必要な状態になった時や、家事や着替えなどのふだんの生活に手助けが必要で、特に介護予防のサービスが効果的な状態になった時に、介護のサービスを受けられる制度があります。この制度で『要介護認定』という言葉が使われています。『要介護認定』とは、どれくらい介護が必要な状態なのかを判断することで、市町村にある介護認定審査会で決められます。判断の基準は全国どこでも同じように決められています。

介護が必要となる状態とは

歳を重ねるにつれて、私たちの体は少しずつ変化していきます。中には、寝たきりになったり、もの忘れがひどくなったりして、日常生活を送るのに常に人の助けが必要になる場合があります。これを要介護状態といいます。また、まだ介護が必要な状態とまではいかないものの、日常生活の様々な場面で少しの手助けが必要な状態を要支援状態といいます。

これらの状態は、歳をとるにつれて体の機能や頭の働きが衰えてくること、病気やケガなどが原因で起こります。要介護状態や要支援状態になると、食事をしたり、お風呂に入ったり、トイレに行ったりといった、普段私たちが何気なく行っている生活の基本的な動作が難しくなります。一人で生活を送ることが難しくなり、家族や周りの人の助けが必要不可欠になります。

例えば、足腰が弱って歩くのが大変になると、買い物に出かけたり、家事をすることが困難になります。また、もの忘れがひどくなると、食事の用意を忘れてしまったり、ガスをつけっぱなしにしてしまうなど、日常生活に支障をきたすことがあります。このような状態になると、家族の負担も大きくなり、介護をする家族が疲れてしまったり、他の家族の生活にも影響が出てしまう可能性があります。

そこで、介護が必要な状態になった場合、どの程度の助けが必要なのかを正しく判断し、必要な支援を受けられるようにするための仕組みが必要となります。介護保険制度は、このような状況に対応するために作られた制度です。介護保険制度を利用することで、自宅で介護サービスを受けたり、介護施設に入所したりするなど、様々な形で支援を受けることができます。また、介護をする家族の負担を軽減するためのサービスも提供されています。高齢化が進む中で、介護が必要な状態になる可能性は誰にでもあります。介護保険制度について理解を深め、いざという時に備えておくことが大切です。

| 状態 | 説明 | 原因 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 要介護状態 | 日常生活を送るのに常に人の助けが必要な状態 | 加齢による心身の機能低下、病気、ケガなど | 生活の基本動作が困難になり、一人での生活が難しくなる。家族の負担増加。 |

| 要支援状態 | 日常生活の様々な場面で少しの手助けが必要な状態 | 加齢による心身の機能低下、病気、ケガなど | 一部の生活動作に支障が出る。 |

これらの状態に対応するために、介護保険制度が存在します。介護保険制度を利用することで、様々な介護サービスを受けたり、介護施設に入所したりすることができます。また、介護をする家族の負担軽減のためのサービスも提供されています。

介護保険制度の役割

誰もが年を重ね、身体が思うように動かなくなる可能性があります。そのような時、安心して適切な支援を受けられる仕組みが介護保険制度です。この制度は、社会全体で高齢者の介護を支える社会保険制度であり、介護が必要な状態になった時、様々なサービスを利用できる道を開きます。

介護が必要な状態とは、要介護状態と要支援状態の二つに分けられます。要介護状態とは、入浴や食事、移動など日常生活に支障が出ている状態を指し、状態に応じて要介護1から5までの段階に分けられます。要支援状態とは、日常生活に多少の支障はあるものの、まだ自立した生活を送ることができている状態です。これらの状態に該当すると認定された方は、介護保険のサービスを受けることができます。

利用できるサービスは多岐に渡り、自宅で介護を受けられる訪問介護、日帰りで施設に通い、食事や入浴などのサービスを受けられる通所介護、そして、施設に入所して介護を受けられる施設介護などがあります。訪問介護では、自宅で入浴や食事、排泄の介助など、日常生活の支援を受けることができます。通所介護では、施設で他の利用者と交流しながら、日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。施設介護では、常に介護を受けられる環境で生活することができます。

介護保険制度は、介護が必要な高齢者本人だけでなく、その家族の負担を軽減する役割も担っています。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担となるため、家族だけで抱え込まず、介護保険制度を活用することで、家族の負担軽減を図ることができます。また、要支援状態の高齢者に対しては、介護予防サービスを提供することで、要介護状態への移行を予防し、自立した生活を維持できるよう支援しています。

このように、介護保険制度は、高齢者が可能な限り自立した生活を送れるよう、そして、その家族の負担を軽減するために、様々なサービスを提供しています。安心して老後を過ごすためにも、介護保険制度について理解を深めておくことが大切です。

| 状態 | 説明 | サービス例 |

|---|---|---|

| 要介護状態 | 日常生活に支障が出ている状態 (要介護1~5の段階あり) | 訪問介護、通所介護、施設介護 |

| 要支援状態 | 日常生活に多少の支障はあるものの、自立した生活を送ることができている状態 | 介護予防サービス |

| サービス | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護 | 自宅で入浴、食事、排泄などの介助など |

| 通所介護 | 施設で他の利用者と交流しながら、日常生活の支援や機能訓練 |

| 施設介護 | 施設に入所して介護 |

| 介護予防サービス | 要介護状態への移行予防、自立支援 |

要介護認定とは何か

要介護認定とは、加齢や病気などによって日常生活に支障が出ている高齢者の方々を対象に、介護が必要な状態かどうか、そしてどの程度の介護が必要なのかを審査し、区分を決定する制度です。この認定を受けることで、介護保険サービスを利用できるようになり、費用の一部を保険で賄うことができるため、経済的な負担を軽減しながら必要なサービスを受けることが可能になります。

認定を希望する場合は、お住まいの市区町村の窓口に申請する必要があります。申請後、専門の職員がご自宅を訪問し、心身の状況や日常生活の動作能力などについて聞き取り調査を行います。具体的には、食事や入浴、着替え、排泄といった基本的な動作のほか、屋内での移動や家事の状況などを確認します。また、主治医による意見書も必要となります。訪問調査と意見書の内容を基に、市区町村に設置された介護認定審査会が審査を行い、要介護状態か要支援状態か、そしてその状態の程度を判定します。審査は全国一律の基準に基づいて行われるため、どの地域でも公平かつ客観的な判定となるようになっています。

認定結果は、自立から要介護5までの7段階に区分されます。自立と判定された場合は介護保険のサービスを利用できませんが、要支援1、要支援2と判定された場合は、介護予防サービスを利用できます。また、要介護1から要介護5と判定された場合は、訪問介護や通所介護、施設入所といった様々な介護サービスを利用することができます。どの段階に区分されるかによって、利用できるサービスの種類や利用限度額などが変わってきます。

認定を受けた後は、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員に相談し、ご自身の状況や希望に合ったケアプランを作成してもらうことになります。ケアプランには、どのようなサービスをどれくらいの頻度で利用するかといった具体的な内容が記載されます。ケアプランに基づいてサービスを利用することで、日常生活の負担を軽減し、より質の高い生活を送ることができるようになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定とは | 高齢者の介護必要度を審査し、区分を決定する制度。認定により介護保険サービスを利用可能。 |

| 申請方法 | 市区町村の窓口に申請。 |

| 調査方法 | 専門職員による訪問調査、主治医の意見書。食事、入浴、着替え、排泄、屋内移動、家事など日常生活動作能力の確認。 |

| 審査 | 市区町村の介護認定審査会が全国一律の基準に基づき審査。 |

| 認定結果 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1~5の7段階。 |

| サービス利用 | 自立:利用不可、要支援1・2:介護予防サービス利用可、要介護1~5:訪問介護、通所介護、施設入所など利用可 |

| ケアプラン | 認定後、ケアマネジャーが作成。利用するサービスの種類、頻度などを記載。 |

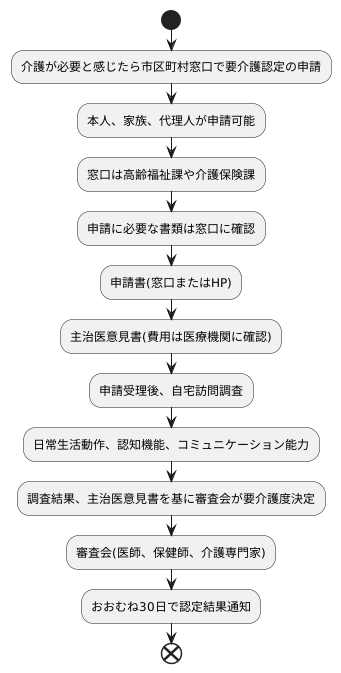

認定の申請方法

介護が必要と感じるようになったら、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう。申請はご本人だけでなく、ご家族や代理人の方でも行うことができます。窓口は、市区町村の役場にある高齢福祉課や介護保険課といった部署になります。場所がわからない場合は、役場の代表電話に問い合わせれば教えてもらえます。

申請に必要な書類は、市区町村によって多少異なる場合がありますので、事前に窓口に確認することをお勧めします。多くの場合、申請書と主治医の意見書は必須です。申請書は窓口でもらうことができますし、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。主治医の意見書は、かかりつけのお医者さんに書いてもらう必要があります。意見書の作成には費用がかかる場合があるので、事前に医療機関に確認しておきましょう。

申請が受理されると、市区町村の職員や専門職の人がご自宅を訪問し、日常生活の様子について調査を行います。訪問調査では、食事や入浴、トイレの利用といった日常生活動作の状況、認知機能の状態、周りの人と話したり意思疎通ができるかといったコミュニケーション能力など、様々な項目について確認されます。調査にあたり、日ごろの様子がわかるようにメモなどを用意しておくとスムーズです。また、調査員には、困っていることや日常生活で感じている不安など、包み隠さず伝えることが大切です。ご家族が同席して、日頃の様子を伝えることも可能です。

これらの調査結果と主治医の意見書などを基に、介護認定審査会が要介護度を決定します。審査会は、医師や保健師、介護の専門家などで構成されています。申請から認定結果通知までは、おおむね30日程度かかります。認定結果が出たら、市区町村から通知が届きますので、内容を確認しましょう。

認定結果とサービス利用

要介護認定の申請後、審査を経て認定結果が通知されます。その結果によって、利用できるサービスの種類や利用できる金額の上限が違ってきます。認定結果は、大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があり、さらに細かく区分されます。

まず「要支援」では、「要支援1」と「要支援2」の2段階があります。要支援1と判定された方は、比較的軽度の介護が必要な状態とされ、介護予防訪問介護や介護予防通所介護といった予防サービスが利用できます。これらのサービスは、心身の状態の維持・改善を目指し、要介護状態になることを防ぐことを目的としています。要支援2と判定された方は、要支援1よりも状態が重いと判断され、利用できるサービスの種類や回数が増えます。

次に「要介護」では、「要介護1」から「要介護5」までの5段階があります。要介護1は比較的軽度な状態ですが、要介護度が上がるにつれて、必要とする介護の程度が高くなります。要介護状態と認定された方は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、施設介護など、様々な介護サービスを利用できます。要介護1と判定された方は、身の回りの世話や家事の援助といったサービスが中心となります。要介護度が上がるにつれて、排泄や食事の介助など、より専門的な介護サービスが必要になります。要介護5と判定された方は、常時介護が必要な状態とされ、24時間体制の介護サービスを受けることも可能です。

認定を受けた後は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる介護の専門家と相談しながら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者の状態や希望に合わせた介護サービスの計画書のことです。ケアプランには、利用するサービスの種類や回数、時間などが具体的に記載されます。ケアマネジャーは、利用者の状況を把握し、適切なサービスを提供できるよう、ケアプランの作成や調整を行います。このように、要介護認定の結果に基づき、ケアマネジャーと共にケアプランを作成することで、自分に合ったサービスを受けることができます。

| 認定結果 | 区分 | 状態 | 利用可能なサービス例 |

|---|---|---|---|

| 要支援 | 要支援1 | 比較的軽度の介護が必要 | 介護予防訪問介護、介護予防通所介護 |

| 要支援2 | 要支援1より状態が重い | 要支援1のサービスに加え、種類・回数が増加 | |

| 要介護 | 要介護1 | 比較的軽度な状態 | 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、施設介護等 (身の回りの世話、家事援助など) |

| 要介護2 | 要介護1より状態が重い | 要介護1のサービスに加え、より専門的なサービス | |

| 要介護3 | 要介護2より状態が重い | 要介護2のサービスに加え、より専門的なサービス | |

| 要介護4 | 要介護3より状態が重い | 要介護3のサービスに加え、より専門的なサービス | |

| 要介護5 | 常時介護が必要な状態 | 24時間体制の介護サービスも可能 |

定期的な見直し

介護を必要とする状態になった時、要介護認定という手続きを受けます。この認定は、一度受けたらずっと変わらないというものではありません。私たちの体の状態は、日々変化する可能性があります。良くなることもあれば、悪くなることもあります。ですから、定期的に状態を見直す機会が設けられています。

この見直しは、認定の有効期限が切れるタイミングで行われます。更新の手続きを行い、認定を更新するために、再度、自宅への訪問調査や主治医の意見書の提出が必要です。これらの情報をもとに、審査が行われ、要介護度が更新されます。

また、有効期限内でも、状態が大きく変わった場合には、区分変更の申請をすることができます。例えば、病気や怪我によって急に介護が必要になった場合や、リハビリテーションなどによって状態が良くなり、以前より介護の手間が少なくなった場合などです。このような変化があった場合には、市区町村の窓口に相談してみましょう。

定期的な見直しと、必要に応じた見直しによって、常に適切な介護サービスを受けられる仕組みになっています。介護が必要な状態になった時はもちろん、状態が変化した時にも迷わず相談することで、安心して生活を送ることができます。