後期高齢者医療制度を知ろう

保険について知りたい

後期高齢者医療制度って、75歳になったら誰でも入るものなんですか?

保険のアドバイザー

原則として75歳以上の人ですね。ただし、65歳以上でも特定の障害のある方は対象になります。それまで入っていた健康保険などからは抜けて、自動的に後期高齢者医療制度に入ることになります。

保険について知りたい

自動的に入るんですね。お金はどのくらいかかるんですか?

保険のアドバイザー

病院で支払うのは医療費の1割です。ただし、現役の人と同じくらい収入がある高齢者の場合は3割になります。高額な医療費がかかった場合は、以前の老人保健制度と同じように補助が受けられます。

後期高齢者医療制度とは。

75歳以上の方(体に障がいのある方は65歳以上)が加入する医療制度である『後期高齢者医療制度』について説明します。この制度は、75歳(または65歳)になると、それまで入っていた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合といった保険から自動的に移行する仕組みです。病院で診察を受けるときには、医療費の1割を支払います。(たくさん収入のある高齢者の場合は3割負担となります。)その他、医療費が高額になった場合の負担を軽減する仕組みなど、以前の老人保健制度とほぼ同じサービスを受けることができます。

制度の目的

後期高齢者医療制度は、私たちの社会がますます高齢化していく中で生まれた制度です。歳を重ねるにつれて医療にかかるお金が増えたり、高齢者の皆さんの負担が大きくなったりするといった問題に、しっかりと向き合うために作られました。

この制度の大きな目的は、75歳以上の方々を中心に、年齢に関係なく安心して病院にかかれるようにすることです。そのため、医療にかかるお金を安定して確保すると共に、皆さんの負担を軽くすることに重点を置いています。

この制度のおかげで、高齢者の皆さんは比較的小さな負担で必要な医療を受けることができます。医療費の心配をせずに済むので、心身ともに健康な生活を送る助けとなっています。

また、医療費の増加を抑えることも、この制度の大切な役割です。医療費が際限なく増え続けると、将来世代に大きな負担がかかってしまいます。高齢者の皆さんだけでなく、これから生まれてくる子供たちのためにも、質の高い医療をいつまでも受けられるように、制度全体で医療費の適切な管理を目指しています。

健康で長生きすることは、私たちみんなの願いです。後期高齢者医療制度は、その願いを実現するために、なくてはならない大切な仕組みなのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の背景 | 高齢化社会における医療費の増加と高齢者の負担増 |

| 対象者 | 75歳以上の方々を中心 |

| 目的 | 年齢に関係なく安心して病院にかかれるようにする |

| 重点事項 | 医療費の安定確保と高齢者の負担軽減 |

| 効果 | 高齢者の負担軽減、医療費の増加抑制、将来世代への負担軽減 |

加入のしくみ

後期高齢者医療制度への加入は、75歳の誕生日を迎えた時点で自動的に行われます。75歳になるまで、国民健康保険や会社の健康保険、あるいは公務員や私立学校職員などが加入する共済組合といった、様々な医療保険制度に加入していることでしょう。75歳を迎えると、これらの制度から自動的に脱退となり、後期高齢者医療制度に加入することになります。ですから、75歳になるという年齢を起点に、医療保険制度の切り替えが自動的に行われると考えていただければ良いでしょう。

手続きはすべて市区町村の役場が担当しますので、ご自身で何か複雑な手続きをする必要は一切ありません。安心して75歳の誕生日をお迎えください。75歳未満の方でも、介護保険の要介護認定で要介護5と認定されている方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。年齢にかかわらず、このような状態の方も制度の対象となることを覚えておきましょう。

後期高齢者医療制度に加入すると、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証は、病院や診療所の窓口で提示することで、医療費の自己負担割合が決められた割合で軽減されるという大切なものです。大切に保管し、医療機関を受診する際には必ず持参するようにしましょう。この制度によって、高齢者の皆さんが安心して医療サービスを受けられるようになっています。また、保険料の支払いは年金からの天引きという形で自動的に行われますので、都度支払う手間も省けます。加入の手続きから保険料の支払い、そして保険証の利用まで、高齢者の皆さんの負担をできる限り少なくする仕組みとなっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 加入時期 | 75歳の誕生日、または75歳未満で要介護5の認定を受けた時 |

| 加入方法 | 自動加入(手続き不要) |

| 以前の医療保険 | 国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などから自動脱退 |

| 手続き担当 | 市区町村役場 |

| 被保険者証 | 後期高齢者医療被保険者証(医療費自己負担割合の軽減) |

| 保険料支払方法 | 年金からの天引き |

医療費の負担

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、原則として医療費総額の1割となります。これは、病院や診療所で支払う医療費の自己負担分が、費用の10分の1になることを意味します。しかし、全ての高齢者が1割負担となるわけではなく、現役世代並みの所得がある高齢者の場合は、自己負担割合が3割となります。この所得の基準は、前年の所得に基づいて計算され、毎年見直されますので、ご自身の所得状況の変化に応じて負担割合が変わる可能性があります。

高額な医療費が発生した場合でも、高額療養費制度を利用することで、自己負担額に上限が設けられています。これは、予期せぬ病気や怪我などで高額な医療費がかかった場合でも、家計への負担が過大にならないよう配慮された制度です。自己負担限度額は、所得や年齢に応じて設定されており、上限を超えた医療費は制度によって支給されます。そのため、高額な医療費が発生することを過度に心配することなく、安心して医療機関を受診することができます。

後期高齢者医療制度は、費用の負担を軽くすることに加えて、健康の維持や向上、生活の質を高めるための様々な取り組みも提供しています。例えば、健康に関する相談や保健指導、介護を未然に防ぐための事業などが挙げられます。これらの取り組みは、地域ごとの状況に合わせて、きめ細やかな支援として提供されています。住んでいる地域の高齢者支援窓口に相談することで、利用できるサービスに関する情報を得ることができます。制度を有効に活用することで、健康寿命を延ばし、より充実した生活を送るための支援を受けることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 医療費の自己負担割合 | 原則1割(現役世代並みの所得がある場合は3割) 前年の所得に基づき算出、毎年見直し |

| 高額療養費制度 | 自己負担限度額を設定 (所得・年齢による) 限度額を超えた分は制度が支給 |

| その他の支援 | 健康相談、保健指導、介護予防事業など 地域ごとの状況に合わせた支援を提供 |

制度のメリット

後期高齢者医療制度には、様々な良い点があります。一つ目は、高齢者の医療費の負担を軽くすることです。歳をとるにつれて、病気や怪我をする機会が増え、医療費がかさみやすくなります。この制度は、年齢が高いほど医療費の負担が重くなるのを防ぎ、誰でも安心して医療を受けられるようにしています。医療費の自己負担割合は所得に応じて決まりますが、一定の割合に抑えられるため、家計への負担を少なくできます。

二つ目は、高額な医療費がかかった場合でも、自己負担額に上限があることです。高額療養費制度により、ひと月に支払う医療費の自己負担額が、所得に応じて決められた限度額を超えることはありません。もし、重い病気や大きな怪我でたくさんの医療費がかかっても、限度額までしか支払わなくて済むので、大きな出費に備えることができます。経済的な不安を減らし、必要な医療をためらわずに受けることができるため、心強い制度です。

三つ目は、健康を保ち、生活の質を上げるための取り組みです。この制度では、健康相談や保健指導、健康診査などのサービスを提供しています。健康に関する不安や疑問を相談したり、生活習慣病の予防や改善のための指導を受けたりすることができます。これらのサービスを通じて、自分の健康状態を把握し、健康維持や増進に取り組むことで、より良い生活を送ることができます。

このように、後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費の負担を軽くするだけでなく、健康づくりを支え、安心して暮らせる社会を作る上で大切な役割を果たしています。高齢化が進む中で、この制度はますます重要になってきています。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 医療費負担の軽減 | 年齢が高いほど医療費の負担が重くなるのを防ぎ、所得に応じた一定の自己負担割合で医療を受けられるようにすることで家計への負担を軽減。 |

| 高額療養費制度 | ひと月に支払う医療費の自己負担額に所得に応じた上限を設けることで、高額な医療費がかかった場合でも過度な負担を防止。 |

| 健康づくり支援 | 健康相談、保健指導、健康診査などのサービスを提供し、健康維持・増進を支援。 |

将来への展望

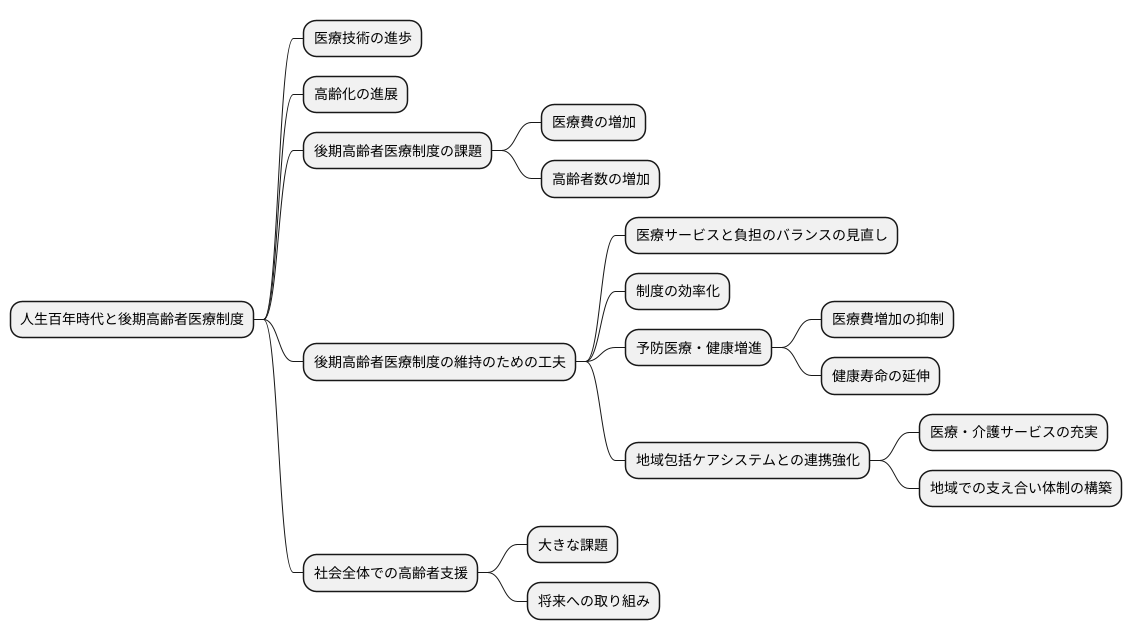

人生百年時代と言われるほど、医療技術は進歩し続けています。それと同時に、高齢化もますます進んでおり、後期高齢者医療制度のあり方も、社会情勢に合わせて変化していく必要があります。医療にかかる費用が増え続けていること、そして高齢者の数が増えているという現状を踏まえ、この制度をこれから先も続けていけるように工夫しなければなりません。

制度をしっかりと維持していくためには、医療サービスで受けられるものと、私たちが負担するものとの釣り合いを改めて考え直す必要があります。制度自体をもっと無駄なく、うまく働くように設計し直すことも大切です。

また、病気にならないようにするための医療や、健康を保つための活動をこれまで以上に積極的に行うことで、医療費の増加を抑え、高齢者の皆さんが健康な状態でより長く生活できるようにしていかなければなりません。

高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムとの連携をより一層深めることも重要です。医療や介護のサービスを充実させ、地域で支え合う体制をしっかりと作っていくことが求められています。

高齢化が進む社会において、社会全体で高齢者を支える仕組みを作っていくことは、私たち皆にとって大きな課題であり、将来に向けて取り組んでいかなければならない重要なことと言えるでしょう。