育児休業給付金を徹底解説

保険について知りたい

先生、「育児休業給付金」って、もらえるお金の額ってどうやって決まるんですか?

保険のアドバイザー

いい質問だね。育児休業給付金の額は、お休みに入る前の給料をもとに計算されるんだよ。お休みが始まってから180日目までは、お休みに入る前の給料の67%がもらえるんだ。181日目からは50%になるよ。ただし、上限額と下限額が決まっているから、その範囲内での支給になるんだ。

保険について知りたい

なるほど。じゃあ、私のようにお給料が少ない場合はどうなるんですか?

保険のアドバイザー

そうだね。お給料が少ない場合でも、下限額が設定されているから、その額は必ずもらえるようになっているんだよ。心配しなくて大丈夫だよ。

育児休業給付金とは。

『育児休業給付金』という保険の言葉について説明します。これは、雇用保険に入っている人が、1歳未満(保育園などに入れない場合は1歳6か月未満まで)の子どもを育てるために育児休業を取った場合に、一定の条件を満たせばもらえるお金のことです。ただし、育児休業を始める時点で既に退職する予定の人は対象になりません。もらえる金額は、育児休業開始から180日までは休業開始前の給料の67%、181日目からは50%です。ただし、上限と下限があります。対象者は男女どちらでも構いません。育児休業給付金には税金がかかりません。所得税も住民税もかかりません。また、税金の計算で使う配偶者の所得金額にも含まれません。

はじめに

子育て中の家庭にとって、家計のやりくりは頭の痛い問題です。特に、子どもを産み育てるために仕事を休むとなると、収入が減ってしまうことが大きな心配事となります。育児休業給付金は、このような状況にある子育て世帯を経済的に支えるための制度です。安心して子どもと向き合う時間を持つことができるよう、国が生活費の一部を支給することで、子育てと仕事の両立を応援します。

この給付金を受け取ることができるのは、雇用保険に加入している人が、法律で定められた育児休業を取得した場合です。会社員や契約社員など、雇用されている方が対象となります。ただし、自営業の方や、アルバイトやパートタイム勤務の方でも、一定の条件を満たせば受け取れる場合があります。詳しい条件については、お住まいの地域の労働局やハローワークに問い合わせて確認することをお勧めします。

給付金の額は、休業開始前の賃金の一定割合で計算されます。休業期間が長くなるほど、支給割合が段階的に変化します。計算方法はやや複雑なので、具体的な金額を知りたい場合は、厚生労働省のホームページにある計算ツールを利用するか、専門の相談窓口に問い合わせてみましょう。

育児休業給付金は、子育て世帯の経済的な負担を和らげ、安心して育児に専念できる環境を作るための大切な制度です。本記事で紹介した内容を参考に、給付金の仕組みを理解し、今後の生活設計に役立てていただければ幸いです。さらに詳しい情報を知りたい方は、関係機関の窓口やホームページで確認することをお勧めします。子育てに関する様々な支援制度を積極的に活用し、笑顔あふれる子育てを実現しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の目的 | 子育て世帯の経済的支援、子育てと仕事の両立支援 |

| 対象者 | 雇用保険加入者で育児休業を取得した人(会社員、契約社員など)。自営業、アルバイト、パートタイム勤務でも一定条件で受給可能 |

| 受給条件 | 法律で定められた育児休業を取得 |

| 給付金額 | 休業開始前賃金の一定割合(休業期間により変動) |

| 問い合わせ先 | お住まいの地域の労働局、ハローワーク、厚生労働省ホームページ、専門相談窓口 |

支給の目的と概要

育児休業給付金は、仕事をしている人が子育てのために休みを取るときに、生活費の一部を支援する制度です。これは、雇用保険に加入している人が利用できます。子育てをしながら仕事を続けることは大変なことです。この給付金は、安心して子どもを育てられるように、また、仕事と子育てを両立できる社会を作るために設けられています。

この制度の目的は、子育て中の経済的な不安を和らげることです。子どもが生まれると、養育費や生活費など、何かと物入りになります。特に、育児休業中は収入が減ってしまうため、家計への負担は大きくなります。育児休業給付金を受け取ることで、収入の減少分を補い、生活の安定を図ることができます。子どもが小さいうちは、特に手がかかります。この時期にじっくりと子育てに専念できるよう、経済的な支えとなるのです。

給付金の対象となる子どもの年齢は、原則として1歳になるまでです。しかし、認可保育所などに入れないなどの事情がある場合は、最長で1歳6か月まで延長できます。つまり、保育所が見つからず、子どもを預けられない場合でも、1歳6か月までは給付金を受け取りながら育児を続けられる可能性があるということです。状況に応じて延長できるため、より柔軟に子育てと仕事の両立を図ることが可能になります。

育児休業給付金は、男女問わず利用できます。近年、男性の育児参加が重要視されていますが、この制度はそれを後押しする役割も担っています。父親も育児休業を取得し、積極的に子育てに参加することで、より良い家庭環境を築き、子どもにとっても良い影響を与えるでしょう。

このように、育児休業給付金は、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、仕事と子育ての両立を支援する重要な制度です。安心して子どもを育てられる環境を作ることで、少子化対策にも繋がると期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 育児休業給付金 |

| 対象者 | 雇用保険に加入している人 |

| 目的 | 子育て中の経済的な不安を和らげる、仕事と子育ての両立支援 |

| 支給対象期間 | 原則として子どもが1歳になるまで (認可保育所などに入れない場合は最長1歳6ヶ月まで延長可能) |

| 利用者 | 男女問わず利用可能 |

| その他 | 少子化対策への貢献も期待 |

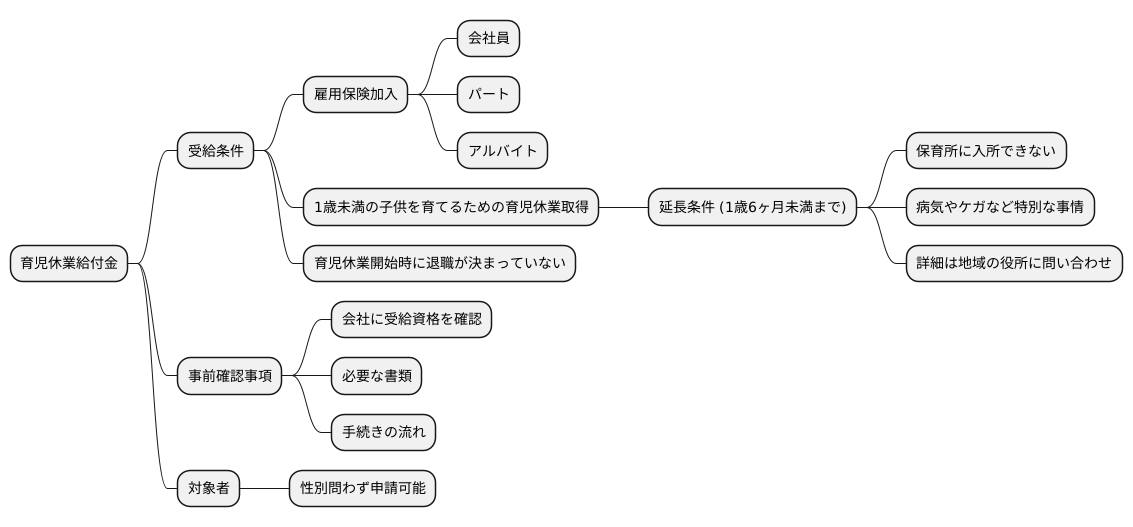

受給資格

お子さんを育てる間、お仕事をお休みすることで受け取れる育児休業給付金。この給付金を受け取るには、いくつか条件があります。まず雇用保険に加入していることが必要です。会社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、雇用保険に加入していることが大前提となります。次に、1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得している必要があります。ただし、特定の条件を満たせば、お子さんが1歳6か月未満まで延長できます。この特定の条件とは、保育所に入所できない、病気やケガなど特別な事情がある場合などが該当します。詳細はお住まいの地域の役所に問い合わせて確認することをお勧めします。

さらに、育児休業を取得する際に既に退職が決まっている場合は、給付金の支給対象外となるので注意が必要です。例えば、育児休業を取得した後に退職する場合でも、休業開始時点で既に退職が決まっている場合は給付金を受け取ることができません。育児休業を取得する前に、将来の働き方を含め、しっかりと計画を立てておくことが重要です。また、スムーズに手続きを進めるために、事前に会社に育児休業給付金の受給資格を確認しておくことをお勧めします。必要な書類や手続きの流れなどを事前に確認しておけば、安心して育児休業に臨むことができます。これらの条件を満たしていれば、性別に関わらず、どなたでも申請できますので、積極的に活用しましょう。

支給額の計算方法

育児休業を取得すると、一定の期間、国から育児休業給付金が支給されます。この給付金は、育児休業に入る前の給料をもとに計算されます。

計算方法は、まず育児休業開始から180日目までの期間と、181日目以降の期間に分けて考えます。育児休業開始から180日目までは、休業開始前の給料の67%が支給されます。例えば、休業開始前の毎月の給料が30万円だった場合、180日目までは毎月約20万円の給付金を受け取ることができます。

しかし、育児休業が181日目以降も続く場合は、支給額が変わります。181日目からは、休業開始前の給料の50%が支給されるため、先ほどの例でいうと、毎月約15万円に減額されます。これは、長期の育児休業取得を促進しつつ、財政負担のバランスを取るための仕組みです。

ただし、いくら給料が高くても、無制限に給付金が支給されるわけではありません。給付金には上限額が設定されているため、計算結果が上限額を超える場合は、上限額が支給されます。逆に、給料が低い場合でも、一定額を下回ることはありません。これは、生活の安定を保障するための下限額が設定されているためです。具体的な上限額と下限額は、厚生労働省のホームページなどで確認できます。

育児休業給付金には、もう一つ大きなメリットがあります。それは非課税であるということです。つまり、所得税や住民税がかかりません。さらに、配偶者の税金の計算で重要になる合計所得金額にも含まれませんので、配偶者控除の適用にも影響しません。このように、育児休業給付金には様々な配慮がなされており、育児休業中の家計への負担を軽減するのに大きく役立ちます。

| 期間 | 支給額の割合 | 給与30万円の場合の支給額 |

|---|---|---|

| 育児休業開始から180日目まで | 休業開始前給与の67% | 約20万円 |

| 181日目以降 | 休業開始前給与の50% | 約15万円 |

その他

- 上限額あり

- 下限額あり

- 非課税

- 配偶者の合計所得金額に含まれない

申請手続き

子育てをしながらの生活費は何かと心配になりますよね。そんな子育て世帯を支える制度の一つが育児休業給付金です。この給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。手続きは、お住まいの地域を担当するハローワークで行います。

まず、申請に必要な書類を準備しましょう。主な書類としては、育児休業給付金支給申請書、会社からもらう育児休業確認票、賃金台帳(直近の給与明細書で代用できる場合もあります)などがあります。他にも必要な書類があるかもしれないので、事前に確認することが大切です。これらの書類は、ハローワークの窓口でもらうか、厚生労働省のホームページから印刷することもできます。

申請書類がすべて揃ったら、管轄のハローワークに提出します。郵送やオンラインで申請できる場合もあるので、窓口で確認してみましょう。申請は、育児休業が始まってからなるべく早く行うのがおすすめです。もし、育児休業が始まる前に手続きを進められる部分があれば、余裕を持って準備しておくと安心です。

手続きの流れや必要書類について、わからないことがあれば、ハローワークの担当者に相談してみましょう。窓口で直接相談することもできますし、電話で問い合わせることもできます。担当者が丁寧に教えてくれるので、スムーズに手続きを進めることができます。

育児休業給付金は、子育て中の経済的な負担を軽減するための大切な制度です。申請方法をしっかり理解し、早めに手続きを済ませることで、安心して子育てに専念できるようになります。少しでも疑問があれば、気軽にハローワークに問い合わせて、しっかりと活用していきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 給付金名 | 育児休業給付金 |

| 申請場所 | お住まいの地域を担当するハローワーク |

| 申請方法 | 窓口、郵送、オンライン(要確認) |

| 必要書類 | 育児休業給付金支給申請書、育児休業確認票、賃金台帳(直近の給与明細で代用可)など |

| 書類入手方法 | ハローワーク窓口、厚生労働省ホームページ |

| 申請時期 | 育児休業開始後なるべく早く |

| 問い合わせ先 | ハローワーク(窓口または電話) |

まとめ

仕事と子育ての両立を目指す上で、経済的な不安を軽減してくれる心強い制度があります。それが育児休業給付金です。この制度は、会社で働く人が子育てのために仕事を休む間、生活の支えとなるお金を受け取れるようにするものです。

育児休業給付金を受け取るには、まず雇用保険に加入していることが必要です。会社員やパートタイマーなど、雇用保険の対象となる働き方をしている人が利用できます。さらに、会社で定められた一定期間以上働いているなどの条件も満たす必要があります。

受け取れる金額は、育児休業に入る前の給料を基に計算されます。休業を始めてから最初の半年、つまり180日間までは、以前の給料のおよそ3分の2に当たる金額が支給されます。181日目以降は、以前の給料の半分に当たる金額となります。

この給付金には税金がかかりません。つまり、所得税や住民税を支払う必要がないため、受け取った金額がそのまま使えるのも大きなメリットです。

給付金を受け取るためには、お近くのハローワークで申請する必要があります。必要な書類を集めて提出しなければなりません。必要な書類や手続きの流れについては、ハローワークで詳しく教えてもらうことができます。インターネットで確認することもできます。

子育てと仕事の両立は簡単なことではありません。しかし、育児休業給付金のような制度を知って活用することで、安心して子育てに集中することができます。これらの情報を参考に、ぜひ制度を活用し、子育てと仕事の両立を実現してください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 育児休業給付金 |

| 対象者 | 雇用保険加入者(会社員、パートタイマーなど) ※一定の勤務期間などの条件あり |

| 受給額 | 休業開始から180日以内:以前の給料のおよそ2/3 181日目以降:以前の給料の約1/2 |

| 課税 | 非課税(所得税、住民税不要) |

| 申請方法 | ハローワークで申請(必要書類あり) |

| 問い合わせ先 | ハローワーク、インターネット |