エコカー割引の現状と今後

保険について知りたい

エコカー割引って、車の種類によって保険料が安くなるんですよね?どんな車の種類が対象になるんですか?

保険のアドバイザー

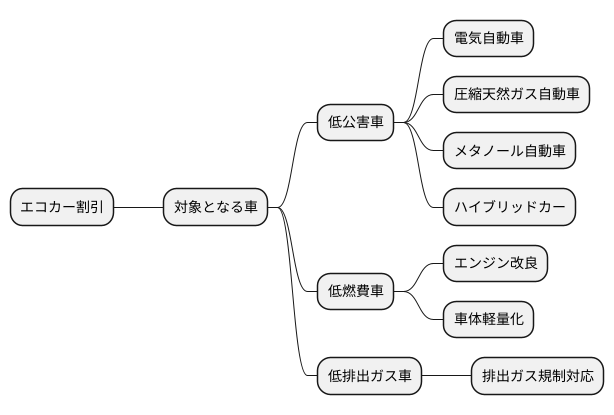

そうですね。大きく分けて、環境にやさしい燃料を使う『低公害車』、燃費が良くて二酸化炭素の排出量が少ない『低燃費車』、排出ガスが少ない『低排出ガス車』の3種類が対象です。

保険について知りたい

なるほど。電気自動車やハイブリッドカーは『低公害車』で、ガソリン車でも燃費がすごく良い車は『低燃費車』ってことですね。でも、どの車がどの割引に当てはまるのか、ちょっと複雑そうですね。

保険のアドバイザー

その通りです。実はエコカーの範囲は保険会社によって違っていて、以前はもっと多くの車が対象だったのですが、最近は分かりにくいという声もあって、割引の対象を減らす保険会社も増えているんですよ。

エコカー割引とは。

自動車保険の会社が環境問題に取り組むため、「環境に優しい車割引」という制度を始めたのですが、会社によって割引の対象となる車が違っていて分かりにくいという意見が多く、最近は縮小しているようです。環境に優しい車の基準は大きく分けて三つあります。一つ目は、電気や天然ガスなどで動く公害の少ない車です。二つ目は、燃費が良く二酸化炭素の排出量が少ない車です。三つ目は、排気ガスの基準を満たした車です。これから保険会社が、地球環境を守るためにどのような取り組みをしていくのか注目されます。

割引の始まり

自動車を取り巻く環境が大きく変化する中で、保険業界もまた新たな取り組みを始めています。その代表的なものが、環境に優しい自動車、いわゆるエコカーに対する保険料の割引です。これは、ただ保険料が安くなるという単純な話ではなく、地球環境保全という大きな目標に向けた、社会全体での協力体制を築くための重要な一歩と言えるでしょう。

地球温暖化への懸念が世界中で高まっている昨今、二酸化炭素の排出量を減らすことは喫緊の課題です。自動車業界では、電気自動車やハイブリッドカーといった、環境への負荷が少ない車の開発・販売に力を入れています。こうした動きを後押しするように、保険会社もエコカー割引という形で積極的に関与することで、環境問題への取り組みを強化しています。これは、企業が利益を追求するだけでなく、社会全体の利益に貢献する責任を果たすという観点からも大変意義深いものです。

エコカー割引は、加入者にとって保険料が安くなるという直接的なメリットがあります。しかし、そのメリットはそれだけにとどまりません。エコカーに乗る人が増えれば、二酸化炭素の排出量削減に繋がり、結果として地球環境の保全に貢献することに繋がります。そして、その輪はさらに広がり、より良い社会の実現へと繋がると期待されています。エコカー割引は、まさに未来への投資と言えるでしょう。

保険会社によるエコカー割引の導入は、企業としての社会的責任を果たすための戦略的な施策でもあります。消費者の環境意識が高まる中、環境問題に積極的に取り組む企業姿勢を示すことは、企業イメージの向上に繋がります。また、エコカー割引を提供することで、新たな顧客層を獲得することにも繋がると考えられます。これは、持続可能な社会の実現を目指す企業努力として、高く評価されるべきでしょう。

エコカー割引は、単なる保険料の割引という枠を超え、環境保全と経済活動を両立させるための、企業と消費者、そして社会全体を巻き込んだ大きなうねりと言えるでしょう。この取り組みを通じて、より良い未来が築かれることを期待します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 自動車を取り巻く環境変化、地球温暖化への懸念の高まり |

| 保険業界の取り組み | エコカーに対する保険料の割引 |

| 目的 | 地球環境保全、CO2排出量削減 |

| メリット |

|

| 意義 | 企業の社会的責任を果たす、持続可能な社会の実現 |

割引の対象範囲

自動車保険のエコカー割引は、環境への負荷が少ない車に対して適用される割引制度です。この割引の対象となる車は、大きく三つの種類に分けることができます。一つ目は、電気や天然ガスなどを動力源とする、いわゆる「低公害車」です。例えば、電気を使って走る電気自動車や、圧縮した天然ガスを燃料とする圧縮天然ガス自動車、メタノールを燃料とするメタノール自動車、そして電気とガソリンを併用するハイブリッドカーなどが、この「低公害車」に該当します。これらの車は、ガソリン車と比べて排出ガスが少ない、あるいは全く排出しないため、地球環境への負担軽減に大きく貢献しています。

二つ目は、ガソリンを動力源としながらも燃費効率が良く、結果として二酸化炭素の排出量が少ない「低燃費車」です。この種類の車は、エンジンの改良や車体の軽量化など、様々な技術革新によって燃費性能を向上させています。燃費が良くなれば、同じ距離を走るために必要なガソリンの量が減るため、結果として二酸化炭素の排出量も少なくなります。自動車メーカー各社は、低燃費技術の開発に力を入れており、様々な低燃費車が市場に登場しています。

三つ目は、排出ガス規制の基準値をクリアした「低排出ガス車」です。有害物質の排出量を効果的に抑制することで、大気汚染の軽減に貢献する車種が対象となります。排出ガス規制は年々厳しくなっており、自動車メーカーは、この規制に対応するために、様々な技術開発を行っています。

このように、エコカー割引の対象となる車は多岐にわたっています。低公害車、低燃費車、低排出ガス車、いずれも地球環境保全に貢献する車であり、エコカー割引はこれらの車を包括的に網羅することで、環境に優しい車の普及を促進することを目的としています。この割引制度を活用することで、家計の負担を軽減しながら、環境保護にも貢献できます。

分かりにくい定義

環境に優しい車を買うと保険料が安くなる制度、いわゆるエコカー割引。この制度は、始まった時からどの車が割引されるのかが保険会社によってバラバラで、とても分かりにくいものでした。なぜこんなことが起きたのかというと、「環境に優しい車」の定義がはっきりと決まっていなかったからです。

それぞれの保険会社が独自の基準で「環境に優しい車」を決めていたため、同じ車でも、ある会社では割引されて、別の会社では割引されない、ということがよくありました。消費者は、どの保険会社で自分の車が割引されるのかを調べるのに苦労しました。パンフレットを見比べたり、保険会社に電話で問い合わせたりと、割引を受けるために多くの時間と手間がかかる状態でした。

例えば、ある会社では燃費の良いガソリン車を割引対象にしていましたが、別の会社では電気自動車やハイブリッド車のみを対象としていました。また、同じハイブリッド車でも、ある一定の燃費性能を満たしていないと割引されない場合もありました。このような複雑な状況は、消費者を混乱させ、制度に対する不満につながりました。結局、どの車が割引されるのかが分からず、制度のメリットを受けられない人も多かったのです。

エコカー割引本来の目的は、環境に優しい車の普及を促進することでした。しかし、制度の分かりにくさが原因で、せっかく環境に良い車を買ったのに割引を受けられなかったり、どの車を選べば良いのか分からなかったりする人が出てしまい、制度の目的が十分に達成されなかったと言えるでしょう。この分かりにくさが、エコカー割引に対する批判の一因となり、制度の見直しを求める声が大きくなったのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | エコカー割引 |

| 目的 | 環境に優しい車の普及促進 |

| 問題点 | 「環境に優しい車」の定義が曖昧で、保険会社ごとに割引対象の車が異なっていた。 |

| 問題点による影響 |

|

| 具体例 |

|

| 結果 | 制度の見直しを求める声が大きくなった。 |

割引の縮小傾向

近年、環境に優しい車の保険料割引が縮小傾向にあります。これはいくつかの要因が重なった結果です。まず、割引の対象となる車の範囲が複雑で分かりにくいという利用者からの声が上がっていました。何が環境に優しい車なのか、一般の方々には判断が難しく、保険会社によって基準も異なるため、混乱を招いていたのです。

次に、環境に優しい車が以前より普及したことも理由の一つです。当初は数が少なかったため、割引を提供しても保険会社の負担はそれほど大きくありませんでした。しかし、環境に優しい車が広く普及するにつれて、割引を受ける人の数が増え、保険会社の負担が大きくなっていきました。割引額を維持することが難しくなったのです。

さらに、保険会社各社が新しい保険商品やサービスを開発していることも影響しています。事故を起こさない運転者への割引や、安全装置を搭載した車への割引など、様々な新しいサービスが登場しています。限られた経営資源の中で、環境に優しい車への割引よりも、これらの新しいサービスに力を入れる会社が増えているのです。

このように、割引対象の分かりにくさへの批判、環境に優しい車の普及による保険会社への負担増、そして新たな商品開発への注力といった複数の要因が重なり、環境に優しい車の保険料割引は縮小傾向となっていると言えるでしょう。今後、環境性能だけでなく、安全性能なども含めた総合的な評価に基づく新たな割引制度が生まれる可能性も考えられます。

今後の展望

地球環境を守る行動への関心は、社会全体でますます高まっており、保険業界もこの動きに歩調を合わせる必要があります。確かに、環境に優しい自動車の割引は今後縮小していく傾向にありますが、それは終わりを意味するのではなく、新たな始まりを意味します。これまでのような単に環境に優しい自動車を購入しただけで割引が適用される仕組みではなく、もっと多様で、一人ひとりの行動を反映した、新しい環境配慮型の保険商品やサービスが今後登場することが期待されます。

例えば、安全運転を奨励し、事故発生率の低下に貢献する運転挙動連動型保険。この保険は、自動車に搭載された機器を通じて運転状況を把握し、急発進や急ブレーキが少ない安全運転の方には保険料の割引などのメリットを提供することで、環境負荷の低減を促します。また、事故発生率の低下は、交通事故による廃棄物削減にもつながり、資源の有効活用にも貢献します。

さらに、保険会社は再生可能エネルギー関連事業への投資を通じて、持続可能な社会の実現を支える役割も担います。太陽光や風力、水力、地熱などの自然エネルギーを活用した発電事業への投資は、地球温暖化の抑制に大きく貢献します。これらの事業を支援することで、保険会社は間接的に環境保全活動を推進し、社会全体の持続可能性を高めることに貢献します。

このように、保険会社による環境問題への取り組みは、単に保険商品やサービスの提供にとどまらず、事業投資という側面からも強化されていくでしょう。今後、保険会社がどのような具体的な施策を打ち出し、環境問題にどのように貢献していくのか、社会全体の注目が集まっています。

| テーマ | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 環境配慮型自動車保険の進化 | 従来の購入時割引から、個々の運転行動に応じた割引・サービスへ | より多様で個別化された環境配慮促進 |

| 運転挙動連動型保険 | 安全運転(急発進・急ブレーキが少ないなど)で保険料割引 | 事故発生率低下による環境負荷低減、廃棄物削減、資源の有効活用 |

| 再生可能エネルギー事業への投資 | 太陽光、風力、水力、地熱などの発電事業へ投資 | 地球温暖化抑制、持続可能な社会の実現 |

消費者の役割

私たち消費者は、環境問題解決のために重要な役割を担っています。単にエコカーを選ぶ、環境に優しい運転をするだけでなく、保険選びにおいても地球環境保全への貢献ができます。近年、多くの保険会社が環境問題への取り組みを強化し、様々な商品やサービスを提供しています。例えば、再生可能エネルギー事業への投資を行う保険会社や、環境保全活動を行う団体への寄付を行う保険会社など、多様な選択肢が存在します。

私たち消費者は、これらの環境配慮型の商品やサービスを選択することで、保険会社が環境問題へ積極的に取り組むよう促すことができます。保険料の一部が環境保全活動に充てられる商品や、エコカーの購入者に割引を提供するサービスなどを選ぶことで、間接的に環境保全に貢献できるのです。また、保険会社を選ぶ際には、それぞれの会社の環境方針を確認することも大切です。ホームページなどで公開されている環境報告書や、環境への取り組みについての情報を比較検討し、自らの価値観に合った保険会社を選ぶことが重要になります。

さらに、日々の暮らしの中でも環境意識を高めることが重要です。節電や節水、ゴミの分別、マイバッグの持参など、小さな取り組みの積み重ねが大きな変化につながります。これらの行動は、地球環境を守るだけでなく、家計の節約にもつながるため、一石二鳥と言えるでしょう。保険会社が提供する環境配慮型の商品やサービスを活用しながら、私たち一人ひとりが環境問題に対する責任を自覚し、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動していくことが求められています。地球の未来を守るため、消費者としてできることを考え、行動に移していくことが大切です。

| 役割 | 行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 消費者 | エコカーの選択 環境に優しい運転 |

CO2排出量削減 |

| 消費者 | 環境配慮型保険商品の選択 環境保全活動を行う団体への寄付を行う保険会社の選択 |

環境保全活動への貢献 保険会社による環境問題への取り組み促進 |

| 消費者 | 保険料の一部が環境保全活動に充てられる商品の選択 エコカー購入者向け割引サービスの利用 |

間接的な環境保全への貢献 |

| 消費者 | 保険会社選択時に環境方針の確認 環境報告書や環境への取り組み情報の比較検討 |

価値観に合った保険会社選択 |

| 消費者 | 節電、節水、ゴミ分別、マイバッグ持参 | 環境保護 家計節約 |