親族の範囲:基礎知識

保険について知りたい

保険の契約で『親族』って誰のことですか?よくわからないです。

保険のアドバイザー

いい質問ですね。『親族』には、血のつながりがある人、結婚した人、そして結婚によって親戚になった人が含まれます。具体的には、自分から見て六親等内の血縁者、配偶者、そして三親等内の姻族です。

保険について知りたい

六親等って遠いですね!具体的にどんな人ですか?あと、姻族もよくわからないです…

保険のアドバイザー

そうですね。六親等は、例えば、自分の祖父母の祖父母までです。姻族は、結婚によってできた親戚で、例えば、自分の配偶者の兄弟姉妹や、自分の兄弟姉妹の配偶者などです。血のつながりがなくても、結婚で親族になるんですね。

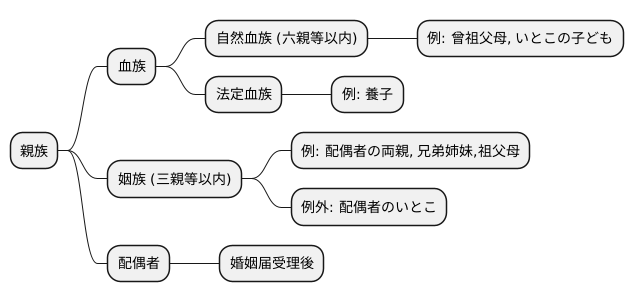

親族とは。

保険の用語で出てくる「親族」について説明します。「親族」の範囲は、民法725条で決められており、「六親等以内の血のつながりがある人」、「配偶者」、「三親等以内の姻族」となります。「血族」には、生まれたときから血のつながりがある「自然血族」と、法律(養子縁組など)によって血のつながりができたことになる「法定血族」の二種類があります。配偶者とは、婚姻届を出して受理された夫婦の、相手のことを指します。ただし、内縁関係にある人は、法律上は配偶者とは認められません。「姻族」とは、結婚によって生まれる関係のことで、例えば「自分の配偶者の血族」や「自分の血族の配偶者」などです。

親族とは

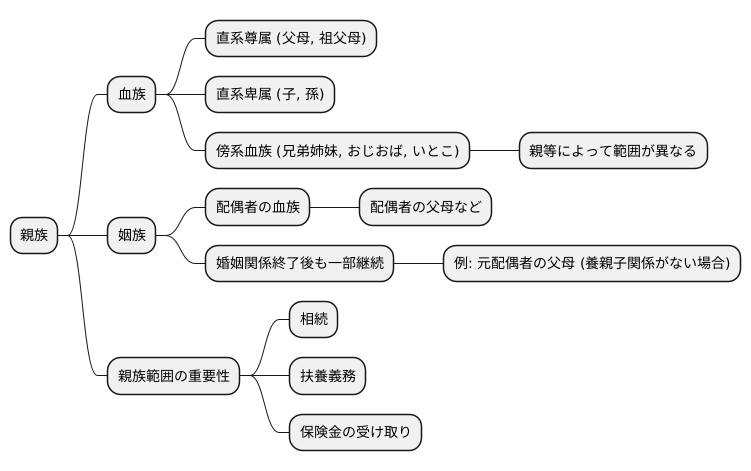

親族とは、法律によって定められた血縁関係や婚姻によって繋がっている人のことです。民法第七百二十五条から第七百三十条にかけて、その範囲が細かく定められています。これは、単に血の繋がりがある人だけではなく、法律上の手続きを経て繋がりを持つ人も含まれるということです。親族には、自分を中心とした血縁関係を辿る「血族」と、婚姻によって関係が生じる「姻族」の二種類があります。

血族には、父母や祖父母といった自分よりも前の世代の「直系尊属」、そして子や孫といった自分よりも後の世代の「直系卑属」がいます。また、兄弟姉妹やおじおば、いとこなどは傍系血族と呼ばれます。自分から見て何親等にあたるのかによって、法律上の関係の濃さが変わってきます。例えば、直系血族は常に親族となりますが、傍系血族の場合は、法律で定められた範囲内の親等である場合のみ親族と認められます。

一方、姻族は、配偶者の血族との関係を指します。配偶者の父母は姻族となりますが、配偶者の兄弟姉妹の配偶者などは姻族にはあたりません。婚姻関係がなくなっても、一定の姻族関係は継続する場合があります。例えば、離婚後も、元配偶者の父母との関係は、養親子関係がない限り継続します。

このように、親族の範囲は複雑で、それぞれの関係によって法律上の意味合いも異なってきます。相続や扶養義務、保険金の受け取りなどを考える際、親族の範囲を正しく理解しておくことは非常に大切です。自分が考えている親族の範囲と、法律で定められた範囲が異なっている場合、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。例えば、保険金の受け取り人を親族に指定する場合、自分が親族と考えていた人が法律上は親族と認められず、本来の希望とは異なる結果になってしまうかもしれません。また、扶養する義務がある範囲も親族関係によって定められているため、誤解は大きな問題に繋がることがあります。円満な人間関係を築き、自身を守るためにも、親族の範囲についてしっかりと理解しておく必要があると言えるでしょう。

血族の範囲

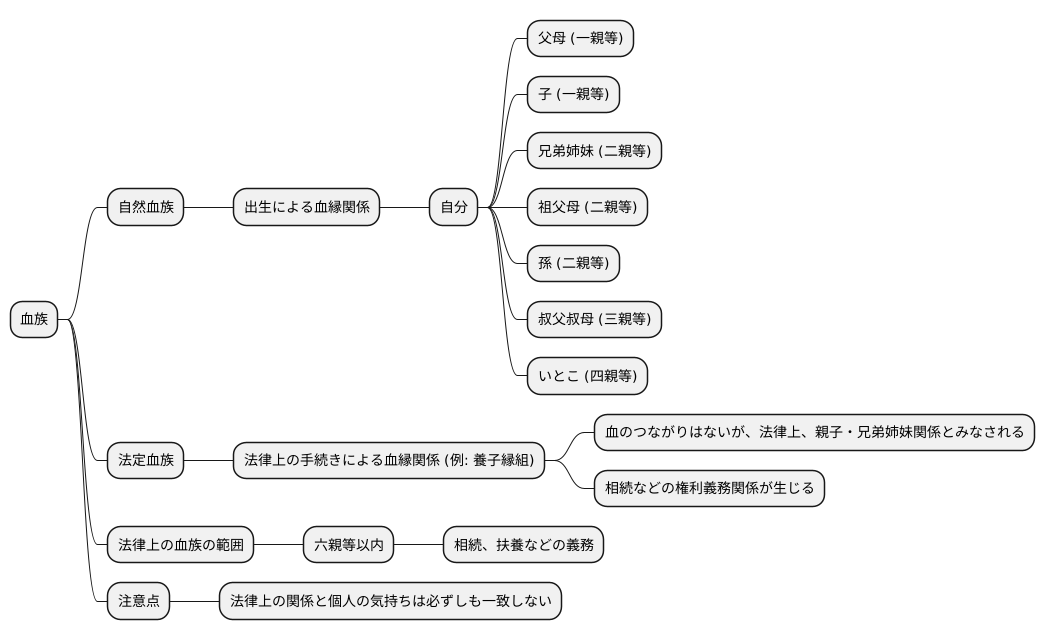

血族とは、読んで字のごとく血のつながりを持った親戚のことを指します。これは、生まれたときから血縁関係がある自然血族と、法律上の手続きを経て血縁関係を結ぶ法定血族の二種類に大きく分けられます。

まず、自然血族について説明します。自然血族とは、出生によって血のつながりが認められる人たちのことです。自分を中心として、父母は一親等、祖父母は二親等、兄弟姉妹も二親等、そして子は一親等、孫は二親等というように、世代を追うごとに親等数が上がっていきます。叔父や叔母は三親等、いとこも四親等にあたります。このように、自然に生まれたときから血縁関係がある人たちが自然血族です。

次に、法定血族について説明します。法定血族とは、養子縁組など法律上の手続きを経て、血のつながりがないにも関わらず、血縁関係が認められる人たちのことです。例えば、養子縁組によって親子関係や兄弟姉妹関係が生じます。血のつながりはなくても、法律上は親子や兄弟姉妹として扱われ、相続などの権利義務関係が生じます。

法律では、この血族の範囲を六親等以内と定めています。つまり、自分から見て六親等以内の親戚であれば、法律上は血族と認められ、相続や扶養などの義務が生じます。例えば、亡くなった方の財産を相続できるのは、この六親等以内の血族に限られます。また、生活に困窮している親族を扶養する義務も、この範囲内で発生します。

しかし、注意しなければならないのは、法律上の血族と、実際にどのくらい親しい関係にあるかは別問題だということです。法律上は血族と認められていても、普段から交流がなかったり、疎遠になっている場合もあるでしょう。反対に、血族の範囲外であっても、深い信頼関係で結ばれている人もいるでしょう。法律上の関係と個人の気持ちは必ずしも一致するとは限らないということを理解しておくことが大切です。

配偶者の定義

「配偶者」とは、結婚の手続きをきちんと済ませ、法律上夫婦として認められた相手のことを指します。結婚の手続きとは、役所に「婚姻届」を提出して、それが受理されることを言います。婚姻届が受理された時をもって、二人は正式に夫婦となり、互いに「配偶者」となります。「婚姻届の提出と受理」こそが、配偶者となるための大切な条件です。

一緒に暮らしていて、夫婦のような生活を送っていても、婚姻届を出していなければ、法律上は「配偶者」とは認められません。このような関係は「事実婚」または「内縁」と呼ばれます。どれだけ長く一緒に生活していても、内縁関係では、法律上は夫婦として扱われません。これは、財産を受け継ぐ権利である「相続」や、生命保険のお金を受け取る「保険金受取」など、様々な法律が関わる場面で大きな違いを生みます。

配偶者になると、法律によって守られる強い権利を持つと共に、守らなければならない義務も負うことになります。例えば、配偶者には「扶養義務」があります。これは、一緒に生活していく中で、お金の面でも、心の面でも、支え合わなければならないという義務です。また、どちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者には、亡くなった人の財産を受け継ぐ「相続権」が認められます。このように「配偶者」という言葉は、ただ一緒に暮らしている人という意味ではなく、法律によって特別な関係にある相手として、きちんと定義されている言葉なのです。ですから、配偶者という言葉を使うときには、法律上の結婚が成立しているかどうかをしっかりと確認することが大切です。

姻族の範囲

結婚によって新たに生まれる親族関係、それが姻族です。これは自分の結婚相手だけでなく、その家族にも繋がりが広がることを意味します。姻族には、配偶者の血の繋がった親族と、自分の血の繋がった親族の配偶者が含まれます。例えば、あなたが結婚すると、お相手の両親や兄弟姉妹はあなたの姻族になります。また、あなたの兄弟姉妹が結婚した場合、その配偶者もあなたの姻族となります。

姻族の範囲は、法律によって三親等以内と定められています。親等の数え方は、自分の配偶者を基準に考えます。配偶者の両親は一親等、祖父母は二親等、大叔父・大叔母は三親等となります。自分自身と配偶者の兄弟姉妹も一親等にあたります。少し複雑に感じるかもしれませんが、親子関係を一世代と考えると理解しやすいかもしれません。

姻族関係は、血族関係とは異なり、婚姻関係がなくなると基本的には終了します。つまり、離婚すると元配偶者の親族との姻族関係は解消されます。ただし、例外として、離婚後も姻族関係が継続するケースがあります。それは、離婚後も元配偶者との間に生まれた子供がいる場合です。この場合、子供を通して元配偶者の両親との姻族関係は継続します。これは、子供の幸せを守るための大切な決まりです。子供が健やかに育つためには、両親だけでなく祖父母の愛情も重要です。離婚という難しい状況にあっても、子供にとって大切な存在である祖父母との繋がりを維持することで、子供の心を守ることができると考えられています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 姻族とは | 結婚によって生まれる親族関係。配偶者の血族と、自分の血族の配偶者。 |

| 姻族の範囲 | 法律で三親等以内と定められている。 |

| 親等の数え方 | 配偶者を基準とする。 配偶者の両親:一親等 配偶者の祖父母:二親等 配偶者の大叔父・大叔母:三親等 自分の配偶者の兄弟姉妹:一親等 |

| 姻族関係の終了 | 婚姻関係の終了(離婚)によって姻族関係は基本的には終了する。 |

| 姻族関係継続の例外 | 離婚後も元配偶者との間に生まれた子供がいる場合、子供を通して元配偶者の両親との姻族関係は継続する。 |

まとめ

家族や親戚といったつながりを表す言葉である「親族」。その範囲はどこまでなのか、この記事で改めて確認してみましょう。実は、親族の範囲は法律で厳密に決められています。大きく分けて、血のつながりがある「血族」、結婚によって関係性が生じる「姻族」、そして「配偶者」の3つのグループが含まれます。

血族には、生まれたときから血のつながりがある「自然血族」と、法律によって親子関係とみなされる「法定血族」の2種類があります。自然血族の範囲は、自分から見て六親等以内までと決められています。曾祖父母や、いとこの子どもなどが含まれることになります。法定血族には、養子縁組などによって親子になった人たちが含まれます。

配偶者とは、婚姻届が役所に受理されたことで法的に夫婦となった相手のことです。結婚の約束をしただけでは配偶者とはみなされませんので、注意が必要です。

姻族とは、結婚によって生まれた親族関係を指します。配偶者の両親や兄弟姉妹、配偶者の祖父母など、配偶者を介してつながりができた人たちです。姻族の範囲は、自分から見て三親等以内までとなっています。例えば、配偶者のいとこは姻族には含まれません。

親族の範囲は、相続や扶養、保険の加入など、様々な場面で影響します。例えば、相続では、誰がどれだけの財産を受け継ぐのかを決める際に、親族関係が重要な基準となります。また、生活に困っている親族を扶養する義務が生じる場合もあります。保険についても、親族を対象とした保険商品など、親族の範囲を理解しておくことが重要です。

親族の範囲について正しく理解していないと、様々な場面で予期せぬ問題に直面する可能性があります。この記事で説明した内容を参考に、親族の範囲について改めて確認し、理解を深めてみてください。もし、さらに詳しい情報を知りたい場合は、法律の専門家などに相談することをお勧めします。