遺族共済年金:大切な遺族を守るための備え

保険について知りたい

先生、『遺族共済年金』って、普通の年金と何が違うんですか?

保険のアドバイザー

良い質問だね。普通の年金は、自分が年を取ったときにもらうためのお金だけど、遺族共済年金は、公務員だった人が亡くなったとき、その家族が生活に困らないように国から支給されるお金なんだ。

保険について知りたい

つまり、亡くなった人が公務員じゃなかったら、もらえないんですか?

保険のアドバイザー

そうだね。公務員や、以前公務員だった人が亡くなった場合に、その家族がもらえる年金なんだ。ただし、誰でももらえるわけではなく、亡くなった人によって生計を維持されていた家族などに支給されるものだよ。支給される金額や条件なども細かく決められているんだよ。

遺族共済年金とは。

亡くなった公務員の方が加入していた共済組合から、その方の家族で生計を支えられていた方へ支給される年金について説明します。これは「遺族共済年金」と呼ばれています。この年金は、国の公務員や地方公務員の共済組合に加入していた方、もしくは過去に加入していた方が亡くなった場合に、その家族に支給されます。ただし、年金を受け取れるかどうか、また、金額は、それぞれ決められた条件があります。

遺族共済年金とは

遺族共済年金とは、国家公務員や地方公務員、また教職員など、共済組合に入っていた方が亡くなったときに、その方の収入で生活していた遺族に支給される年金制度です。これは、思いがけない不幸によって、生活の支えを失った遺族の暮らしを守るための大切な仕組みです。

この制度は、残されたご家族が安心して生活を立て直せるように、経済的な援助を行うことを目的としています。支給対象となる遺族は、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者や子どもなどが主ですが、場合によっては父母や祖父母なども対象となることがあります。

共済組合には、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済など、様々な種類があります。加入していた共済組合の種類によって、年金額の計算方法や受給資格などの制度の内容が異なる場合があります。そのため、具体的な内容については、亡くなった方が加入していた共済組合に確認することが重要です。

また、現在公務員ではなくても、過去に一定期間以上公務員として働いていた方は、遺族共済年金の受給資格を持つ可能性があります。過去に公務員として勤務していた期間が短い場合や、退職後に一定期間が経過している場合などは、受給資格がない場合もありますので、注意が必要です。

遺族共済年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金といった他の遺族年金制度とは別の制度です。公務員には遺族厚生年金に相当する部分として遺族共済年金が支給されるため、遺族基礎年金と遺族共済年金の両方を受け取ることができる場合もあります。それぞれの制度の受給資格や支給額などを確認し、遺族にとって最適な保障を受けられるようにすることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 遺族共済年金 |

| 対象者 | 国家公務員、地方公務員、教職員など、共済組合加入者の遺族 |

| 目的 | 収入の支えを失った遺族の生活保障 |

| 主な受給者 | 配偶者、子、場合によっては父母や祖父母 |

| 共済組合の種類 | 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済など |

| 制度内容 | 加入していた共済組合によって異なる |

| 過去公務員の受給資格 | 一定期間以上の勤務経験が必要。勤務期間が短い場合や退職後一定期間経過後は受給資格がない場合も有り。 |

| 他の遺族年金との関係 | 遺族基礎年金、遺族厚生年金とは別の制度。遺族基礎年金と遺族共済年金の両方を受け取れる場合も有り。 |

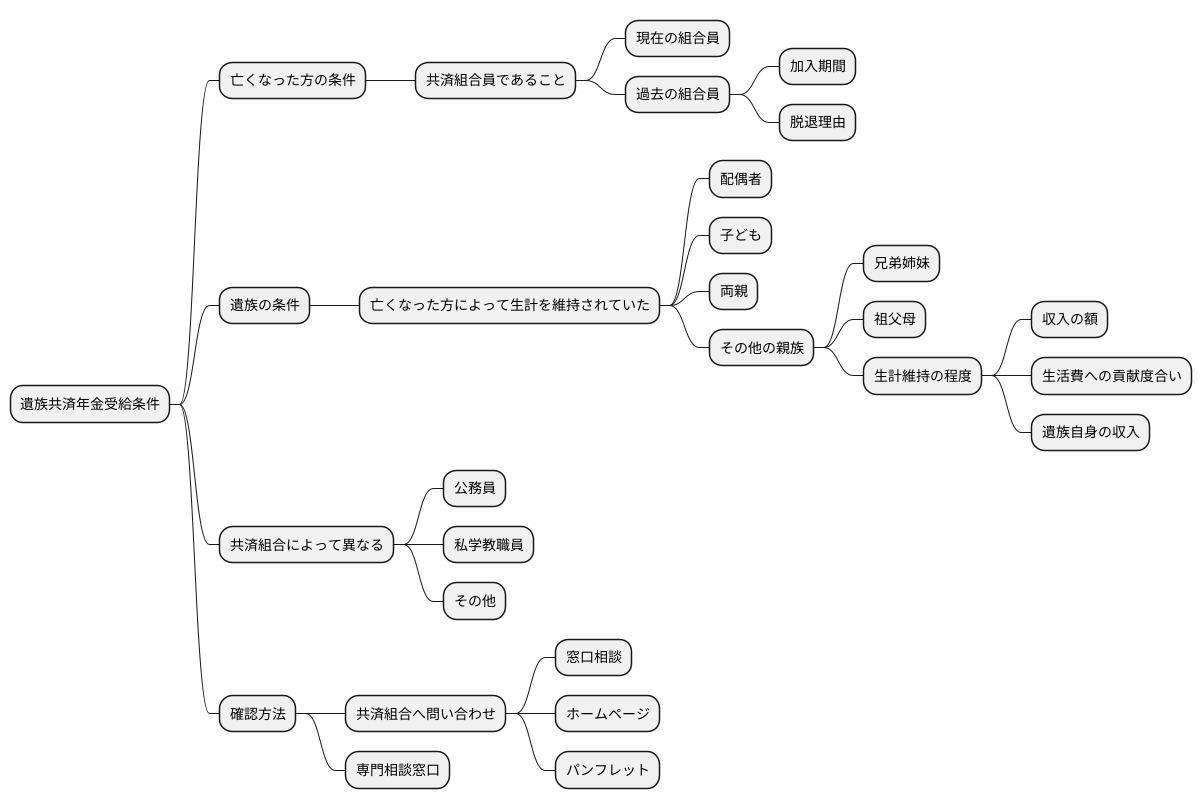

受給資格について

遺族共済年金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。この年金は、亡くなった方が生前に加入していた共済組合から、その遺族に対して支給されるものです。

まず、亡くなった方が共済組合の組合員であることが第一の条件です。現在、組合員であることはもちろん、過去に組合員であった場合でも、一定の条件を満たせば対象となることがあります。過去に組合員であった期間や、脱退した理由などによって、受給資格の有無が変わるため、注意が必要です。

次に、亡くなった方によって生計を維持されていたと認められることが重要です。これは、亡くなった方の収入が、遺族の生活の支えとなっていたかどうかを判断するものです。一般的には、配偶者や子ども、両親などが受給資格者となることが多いですが、それ以外の親族でも、亡くなった方との関係性や、生活の実態によって判断されます。例えば、兄弟姉妹や祖父母でも、生計を維持されていたと認められれば、受給資格が得られる可能性があります。

生計維持の程度は、収入の額や、生活費への貢献度合いなどから総合的に判断されます。亡くなった方からの収入が、遺族の生活費の大部分を占めていたのか、一部であったのか、全く無かったのかによって、受給資格に影響が出ることがあります。また、遺族自身の収入も考慮されます。既に十分な収入がある場合には、受給資格が得られない場合もあります。

受給資格の具体的な内容は、共済組合によって異なる場合があります。公務員や私学教職員など、それぞれの職業ごとに共済組合の種類があり、制度の内容にも違いがあります。そのため、ご自身の状況に当てはまるかどうかを、所属していた共済組合に直接問い合わせて確認することが大切です。共済組合の窓口に相談するか、ホームページやパンフレットなどの資料を確認することで、正確な情報を得ることができます。また、専門の相談窓口に相談することで、より詳しい説明を受けることも可能です。

支給額の算定方法

遺族年金は、大切な家族を亡くされた遺族の生活を支えるための制度です。その支給額は、いくつかの要素を基に複雑な計算によって算出されます。まず、亡くなった方が共済組合に加入していた期間が重要な要素となります。加入期間が長いほど、支給額は多くなる傾向にあります。次に、亡くなった方の在職中の給与も計算に用いられます。高い給与を得ていた方ほど、遺族年金の額も多くなる仕組みです。

さらに、遺族の人数や年齢も考慮される場合があります。例えば、子供の人数が多いほど、あるいは子供が幼いほど、支給額が増えることがあります。これは、より多くの扶養が必要な状況を考慮したものです。これらの要素に加えて、それぞれの共済組合独自の計算方法が存在します。そのため、同じ条件であっても、所属していた共済組合によって支給額が異なる可能性があります。

ご自身の状況における正確な支給額を知るためには、加入していた共済組合へ直接問い合わせることが最も確実な方法です。共済組合の担当者に、亡くなった方の加入状況やご自身の家族構成などを伝えることで、具体的な支給額の見積もりを得ることができます。また、年金は物価や給与の変動に合わせて見直される仕組みとなっています。そのため、将来の受給額は現在の見積もり額と異なる可能性があることを理解しておく必要があります。共済組合のホームページや窓口では、支給額の計算方法に関する資料や情報が提供されています。これらの情報を活用することで、遺族年金制度への理解を深め、将来設計に役立てることができます。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 加入期間 | 亡くなった方の共済組合加入期間が長いほど、支給額は多くなる傾向。 |

| 在職中の給与 | 亡くなった方の在職中の給与が高いほど、支給額も多くなる。 |

| 遺族の人数・年齢 | 子供の人数が多い、または子供が幼いほど、支給額が増える場合がある。 |

| 共済組合 | 共済組合独自の計算方法が存在し、同じ条件でも支給額が異なる可能性がある。 |

| 年金額改定 | 物価や給与の変動に合わせて年金は見直されるため、将来の受給額は変わる可能性がある。 |

| 問い合わせ先 | 正確な支給額は、加入していた共済組合へ直接問い合わせるのが確実。 |

請求手続きの方法

遺族共済年金を受け取るには、定められた請求手続きが必要です。この手続きは、加入していた共済組合によって異なるため、事前にご自身の加入していた共済組合に確認することが大切です。ここでは一般的な手続きの流れと必要書類についてご説明します。

まず、請求を行うには専用の請求書が必要です。この請求書は、共済組合の窓口でもらうか、ホームページから印刷することができます。請求書には必要事項を漏れなく記入しましょう。次に、亡くなった方の死亡診断書を用意します。これは医師によって発行された正式な書類である必要があります。さらに、請求する方が遺族であることを証明する書類も必要です。戸籍謄本や住民票など、関係性を明確に示す書類を準備しましょう。

これらの基本的な書類に加えて、共済組合によっては追加の書類を求められる場合があります。例えば、亡くなった方と生計を共にしていたことを証明する書類などです。これは、亡くなった方からの経済的な援助を受けて生活していたことを示すためのものです。具体的な書類としては、公共料金の領収書や預金通帳の記録などが考えられます。共済組合によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

請求手続きは、共済組合の窓口に直接持参する方法と、郵送で送る方法があります。窓口へ行く場合は、事前に予約が必要な場合もあるので、共済組合に問い合わせて確認しておきましょう。郵送の場合は、書類が不足したり不備があったりすると手続きに時間がかかるため、必要書類を全て揃えて送ることが大切です。いずれの方法でも、手続きには一定の期間が必要となるため、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

手続きを進める中で、不明な点や疑問が生じた場合は、遠慮なく共済組合に問い合わせましょう。担当者が丁寧に質問に答えてくれます。必要書類や手続きの流れなどを事前に確認することで、スムーズに遺族共済年金を受け取ることができます。

| 手続き | 内容 | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 請求書の入手 | 共済組合の窓口でもらうか、ホームページから印刷する | – | 必要事項を漏れなく記入 |

| 死亡診断書の準備 | 医師によって発行された正式な書類を用意する | 死亡診断書 | – |

| 遺族証明書の準備 | 請求する方が遺族であることを証明する書類を用意する | 戸籍謄本、住民票など | 関係性を明確に示す書類 |

| 追加書類の準備 | 共済組合によっては追加の書類が必要 | 生計維持関係証明書類(例:公共料金の領収書、預金通帳の記録など) | 共済組合に事前に確認 |

| 請求書の提出 | 共済組合の窓口に直接持参または郵送 | 上記書類一式 | 窓口提出の場合は予約が必要な場合も。郵送の場合は書類の不備に注意 |

| 問い合わせ | 不明な点や疑問点は共済組合に問い合わせ | – | – |

遺族年金制度との関係

公務員やそれに準ずる方々が加入する共済組合の遺族年金制度に加えて、国民皆年金である国民年金、そして会社員や公務員などが加入する厚生年金にも遺族のための年金制度が設けられています。これらの制度は、保障の対象となる人や年金を受け取れるための条件などがそれぞれ異なります。そのため、遺族の生活を守るためには、それぞれの制度の仕組みをよく理解することが大切です。

場合によっては、複数の年金制度から遺族年金を受け取れることもあります。例えば、夫が会社員で厚生年金に加入していて、同時に国民年金にも加入していた場合、妻は夫が亡くなった後、厚生年金の遺族厚生年金と国民年金の遺族基礎年金の両方を受け取れる可能性があります。また、夫が公務員で共済年金に加入していた場合、妻は共済年金の遺族共済年金を受け取れる可能性があります。

それぞれの制度で、年金を受け取れる資格や受け取れる金額は異なります。例えば、遺族基礎年金は、亡くなった人が一定期間以上国民年金に加入していた場合に、その配偶者や子に支給されます。遺族厚生年金は、亡くなった人が一定期間以上厚生年金に加入していた場合に、その配偶者や子に支給され、その金額は亡くなった人の給与や加入期間によって異なります。遺族共済年金も同様に、亡くなった人の給与や加入期間によって金額が異なります。

ご自身の状況に最適な制度の利用を検討することが大切です。そのためには、それぞれの制度について詳しく調べることが重要です。複数の制度について情報を集め、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することで、遺された家族の生活をよりしっかりと守ることができます。年金事務所や市区町村役場、共済組合などの関係機関に問い合わせたり、資料を請求したりするなどして、必要な情報を積極的に集めましょう。

また、遺族年金以外にも、生命保険など、他の保障制度も併せて検討することで、より多層的な備えができます。様々な情報を集め、将来への安心を築きましょう。

| 制度名 | 加入者 | 受給資格者 | 金額決定要素 |

|---|---|---|---|

| 遺族基礎年金 | 国民年金加入者 | 亡くなった人の配偶者や子 | 一定期間以上の国民年金加入 |

| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者 | 亡くなった人の配偶者や子 | 亡くなった人の給与や加入期間 |

| 遺族共済年金 | 共済組合員 | 亡くなった人の配偶者や子 | 亡くなった人の給与や加入期間 |

相談窓口の活用

遺族共済年金の手続きや制度内容でわからないことや不安なことがあるときは、共済組合の相談窓口を利用するのが良いでしょう。専門の担当者がそれぞれの状況に合わせて丁寧に説明し、必要な情報を教えてくれます。

共済組合の相談窓口では、電話や手紙、面会といった色々な方法で相談できます。自分の都合に合わせて、相談方法を選ぶことができます。窓口の担当者は、共済年金の受給資格や受給額の計算方法、必要な書類、手続きの期限など、様々な疑問に答えてくれます。例えば、「自分が受給資格を満たしているのかわからない」「必要書類が何かわからない」「手続きの期限を知りたい」といった具体的な質問にも、的確に答えてくれます。また、「子どもが独立した場合、受給額はどうなるのか」「再婚した場合、受給資格に影響はあるのか」といった、将来の状況変化に関する質問にも対応してくれます。さらに、複数の共済組合に加入していた場合の手続き方法など、複雑な状況についても相談できます。

共済組合のホームページにも、よくある質問や手続き方法の情報が載っていることが多いので、そちらも見てみることをお勧めします。ホームページでは、必要書類のダウンロードや、申請状況の確認ができる場合もあります。あらかじめホームページで情報を確認しておくことで、相談窓口での質問をスムーズに行うことができます。

遺族共済年金の手続きは、複雑でわかりにくいと感じる人も多いかもしれません。一人で悩まずに、専門家の助言を受けることで、安心して手続きを進めることができます。相談窓口の担当者は、親身になって相談に乗ってくれるので、気軽に問い合わせてみましょう。相談することで、手続きの不安や疑問を解消し、スムーズに年金を受けられるようになります。

| 相談内容 | 相談方法 | その他情報源 |

|---|---|---|

|

|

|