地震予測地図で備えよう

保険について知りたい

先生、『全国地震動予測地図』って、どんな地図のことですか?よくわからないです。

保険のアドバイザー

簡単に言うと、これから日本で地震がどのくらいの揺れで起こるのかを予測した地図だよ。 将来、地震が起きる確率や、地震の揺れの強さを色分けして示しているんだ。

保険について知りたい

地震が起きる確率だけでなく、揺れの強さもわかるんですね。2種類の地図があるって聞いたんですけど?

保険のアドバイザー

そうだよ。一つは、長い期間で見た時に地震がどのくらいの確率で、どのくらいの強さで起こるかを示した地図。もう一つは、特定の地震が起こった場合に、どのくらいの揺れになるのかを予測した地図なんだ。用途によって使い分けているんだよ。

全国地震動予測地図とは。

地震保険に関わる言葉で「全国地震動予測地図」というものがあります。これは、地震の調査や研究を進める本部が作成した評価地図です。この地図には二つの種類があります。一つは、長い期間で見た地震が起こる可能性と、強い揺れの評価を合わせた「確率論的地震動予測地図」です。もう一つは、ある特定の地震を想定し、起こりうる揺れを詳しく評価した「震源断層を特定した地震動予測地図」です。二つの地図は、それぞれ性質が異なっています。

地震予測地図とは

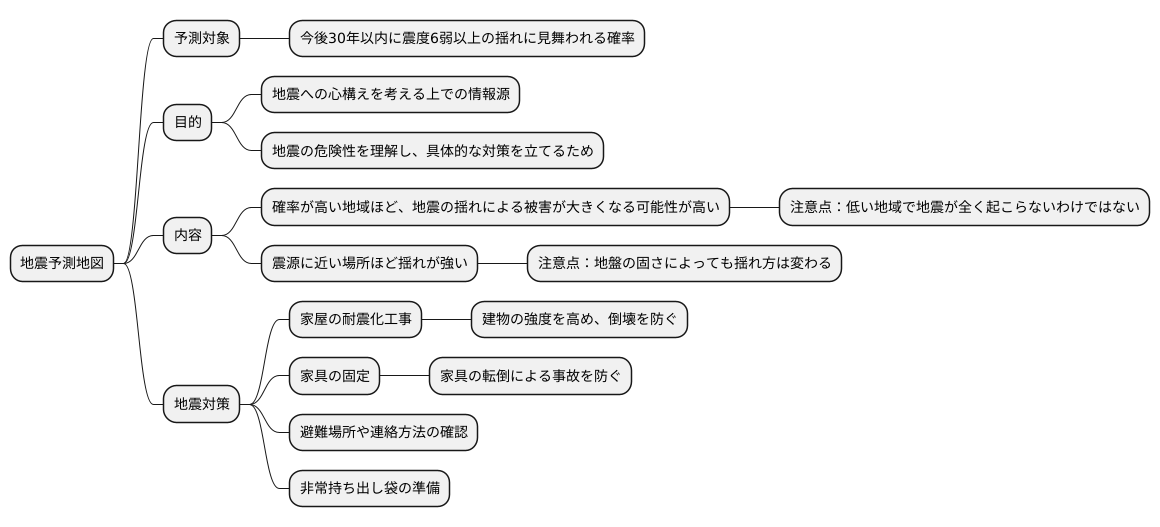

地震予測地図とは、これから起こるかもしれない地震の揺れの強さを予想し、地図に表したものです。国が作ったこの地図は、地震への心構えを考える上で大切な情報源となっています。

この地図は、今後30年以内に、震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を示しています。確率が高い地域ほど、地震の揺れによる被害が大きくなる可能性が高いことを意味します。ただし、これはあくまでも確率であり、低い地域で地震が全く起こらないわけではありません。また、震源に近い場所ほど揺れが強くなりますが、地盤の固さによっても揺れ方は変わります。

地震予測地図は、私たちが暮らす場所で地震がどれくらい危険なのかを知るための手がかりとなります。地震の危険性を理解することで、家屋の耐震化工事や家具の固定といった具体的な対策を立てることができます。家屋の耐震化は、建物の強度を高めることで、地震による倒壊を防ぎます。家具の固定は、地震の際に家具が倒れて下敷きになるなどの事故を防ぐ効果があります。

地震はいつ、どこで起こるか分かりません。だからこそ、日頃から備えておくことが大切です。家の近くの避難場所や連絡方法を確認しておくこと、非常持ち出し袋を準備しておくことなども、地震への備えとして重要です。地震予測地図を見ることは、地震への備えを改めて考えるきっかけとなります。将来の安全・安心のためにも、この地図を参考に、地震への備えをもう一度見直してみましょう。

地図の種類

地震の揺れやすさを知るための地図には、大きく分けて二種類あります。一つは「確率論的地震動予測地図」です。この地図は、今後30年間に震度6弱以上の強い揺れに見舞われる可能性を場所ごとに色分けして示したものです。例えば、ある地域が濃い赤色で塗られていれば、その地域は今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が高いことを意味します。逆に、色が薄ければ、確率は低いと判断できます。この地図を見ることで、日本全国の地震の起こりやすさを大まかに把握できます。

もう一つは「震源断層を特定した地震動予測地図」です。こちらは、特定の活断層で地震が起きた場合、それぞれの場所でどの程度の揺れが予想されるかを示したものです。例えば、ある活断層で大きな地震が発生すると想定した場合、その周辺地域は震度7などの非常に強い揺れに見舞われる可能性があります。この地図は、活断層ごとに作成されているため、個々の活断層による地震の影響範囲と揺れの強さを詳しく知ることができます。

これらの二種類の地図は、地震に対する備えを充実させるために欠かせない情報源です。確率論的地震動予測地図は、広域的な地震リスクの評価に役立ちます。一方、震源断層を特定した地震動予測地図は、特定の活断層による地震の影響を詳細に把握するのに役立ちます。これらの地図は、防災科学技術研究所のウェブサイトなどで公開されていますので、一度ご自身の住む地域や関心のある地域の地震リスクを確認することをお勧めします。両方の地図を比較検討することで、地震への理解がより深まり、適切な防災対策を立てることができます。

| 地図の種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 確率論的地震動予測地図 | 今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を地域ごとに色分け | 日本全国の地震の起こりやすさを大まかに把握 |

| 震源断層を特定した地震動予測地図 | 特定の活断層で地震が起きた場合の各場所での揺れの強さを予測 | 個々の活断層による地震の影響範囲と揺れの強さを詳しく把握 |

確率論的地図の活用法

地震による揺れの強さを予測した地図、つまり確率論的地震動予測地図は、広い範囲での地震の危険性を理解する上で役に立ちます。この地図は、ある場所で一定期間内にどれくらいの揺れが起こるのかを確率で示しています。例えば、これから家を買おうと考えている人がいたとします。その人がこの地図を見れば、希望する地域でどのくらいの確率で大きな揺れが起きるのかが分かります。この情報をもとに、家の耐震性についてより深く考えることができるでしょう。また、旅行や仕事で遠出する際にも役立ちます。旅行先の地震の危険性を事前に知っていれば、いざという時のための準備をしっかり行うことができます。

この地図は、地震保険への加入を考える上でも重要な資料となります。地震保険は、地震による被害に備えるための保険です。地震が起きた時に、家や家財が壊れた場合に保険金を受け取ることができます。確率論的地震動予測地図で、住んでいる地域やこれから住もうと考えている地域の地震リスクを確認することで、地震保険の必要性を改めて考えるきっかけになるでしょう。地震保険は、大きな地震が起きた時に経済的な負担を軽くしてくれるため、安心した生活を送る上で重要な役割を果たします。

ただし、地図に示されているのはあくまでも確率であり、必ずその通りに地震が起きるというわけではありません。未来の地震発生を確実に予測することは現在の技術では不可能です。しかし、確率を知ることで、地震への心構えを普段から持つことができます。確率論的地震動予測地図は、地震への備えを充実させるための大切な指標となるでしょう。この地図を参考に、地震が起きる前にどんな対策が必要なのか、家族や地域で話し合ってみるのも良いでしょう。日頃から防災意識を高め、いざという時に落ち着いて行動できるように準備しておくことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 確率論的地震動予測地図とは | 広い範囲での地震の危険性を理解するための地図。ある場所で一定期間内にどれくらいの揺れが起こるのかを確率で示す。 |

| 活用例 |

|

| 地震保険の役割 | 地震による家屋や家財の損害に対し、保険金を受け取ることができる。経済的な負担を軽減し、安心した生活を支える。 |

| 注意点 | 地図に示された確率はあくまでも予測であり、必ずしもその通りに地震が発生するわけではない。 |

| 重要性 | 地震への備えを充実させるための指標。家族や地域で防災について話し合うきっかけとなる。 |

特定震源地図の活用法

地震はいつどこで起こるか分かりません。だからこそ、日頃からの備えが大切です。地震による揺れの大きさを予測する上で役立つのが、特定震源地図です。この地図は、特定の活断層が動いた場合に、どの程度の揺れが予想されるかを示したものです。

自宅や職場など、自分が過ごす場所の周辺に活断層がある場合、この地図を見ることで、地震が発生した際にどれくらいの揺れに見舞われるかを予測できます。想定される揺れの強さは、震度階級で表され、地図上に色分けで示されています。震度が大きいほど、揺れも激しくなるため、深刻な被害が発生する可能性が高まります。具体的な揺れの大きさを知ることで、より効果的な対策を立てることができます。

例えば、震度5強程度の揺れが予想される地域では、家具の転倒防止対策は必須です。食器棚や本棚など、背の高い家具はしっかりと固定し、転倒によるけがを防ぎましょう。また、寝室にはなるべく家具を置かない、もしくは倒れても下敷きにならない場所に配置するなどの工夫も必要です。震度6強以上の揺れが予想される地域では、建物の倒壊リスクも高まります。耐震性の低い家屋に住んでいる場合は、耐震診断を受けたり、補強工事を行うなど、建物の安全性を高める対策が重要になります。

特定震源地図は、防災グッズの準備にも役立ちます。予想される揺れの強さに基づいて、必要な物資をリストアップしましょう。食料や水、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品などは、最低限準備しておきたいものです。また、避難経路の確認も大切です。実際に歩いてみて、安全な経路を確認しておきましょう。家族と集合場所を決めておくことも重要です。

特定震源地図は、個人だけでなく、地域や企業にとっても重要な情報源です。地域防災計画や事業継続計画の策定に活用することで、地震発生時の被害を最小限に抑えることができます。地震は恐ろしいものですが、事前の準備をしっかり行うことで、被害を軽減することができます。特定震源地図を活用し、具体的な対策を検討しましょう。

| 揺れの強さ | 対策 |

|---|---|

| 震度5強程度 |

|

| 震度6強以上 |

|

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 防災グッズ | 食料、水、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品など |

| 避難経路 | 確認、家族との集合場所決定 |

特定震源地図の活用

- 個人:揺れへの対策、防災グッズ準備

- 地域・企業:地域防災計画、事業継続計画策定

地図の情報源

地震予測地図は、地震調査研究推進本部の公式ウェブサイトで公開されています。このウェブサイトでは、地図を閲覧できるだけでなく、必要なデータを自分のパソコンなどに保存することも可能です。地震の予測は、様々な要因を基にした複雑な計算によって行われています。その計算方法や、地図の解釈方法、防災への活用方法など、詳しい説明もウェブサイト上で提供されています。地震に関する研究は常に進歩しており、それに伴い情報は日々更新されています。常に最新の地震予測地図を参照することで、より正確な地震発生確率を把握し、適切な防災対策を講じることが可能になります。

地震予測地図は、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を示した地図や、今後50年以内に大きな揺れに見舞われる確率を算出した地図、また、特定の断層が活動した場合の影響を予測した地図など、様々な種類が用意されています。これらの地図は、自宅や職場、学校など、自分が生活する場所の地震リスクを理解する上で非常に役立ちます。例えば、家具の固定や避難経路の確認、非常持ち出し袋の準備など、具体的な防災対策を検討する際に、地震予測地図の情報は不可欠です。建物の耐震性についても、地震予測地図で示される地震リスクを踏まえて検討する必要があるでしょう。

地震はいつどこで発生するか予測が難しい自然災害です。だからこそ、日頃から地震への備えを怠らず、最新の情報に注意を払うことが大切です。定期的に地震調査研究推進本部のウェブサイトを確認し、最新の地震予測地図で自宅周辺やよく行く場所の地震リスクを確認するようにしましょう。そして、その情報に基づいて、防災対策を計画・実行し、いざという時に落ち着いて行動できるように心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震予測地図の入手方法 | 地震調査研究推進本部の公式ウェブサイトで閲覧・保存可能 |

| 地震予測地図の種類 |

|

| 地震予測地図の活用方法 |

|

| ウェブサイトの情報 |

|

| 推奨事項 |

|

備えの重要性

日本に住む私たちは、地震という逃れられない自然災害と隣り合わせです。いつどこで大きな地震が起きるかわからない以上、事前の備えこそが被害を小さくする重要な鍵となります。地震がもたらす被害を少しでも減らすために、できることはたくさんあります。まず、国が公開している地震予測地図を活用しましょう。住んでいる地域の地震リスクをきちんと知ることが、効果的な備えの第一歩です。

家屋の耐震性を高めることは、命を守る上で非常に大切です。古い家屋は耐震診断を受け、必要に応じて補強工事を行いましょう。また、家の中の家具は転倒防止器具などでしっかりと固定することで、地震発生時のケガを防ぎ、避難路を確保できます。食器棚や本棚、テレビ台など、大きな家具や高い場所に置かれたものは特に注意が必要です。

非常時に持ち出すための備蓄品も忘れずに準備しておきましょう。懐中電灯、ラジオ、飲料水、食料、救急用品などは、すぐに持ち出せる場所にまとめて保管しておくと安心です。数日分の備蓄があれば、ライフラインが途絶えても落ち着いて行動できます。定期的に点検し、賞味期限切れのものがあれば交換することも大切です。

避難経路と避難場所の確認も欠かせません。いざという時に慌てずに避難できるように、日頃から家族で避難経路を確認し、近所の避難場所を把握しておきましょう。また、地域で行われる防災訓練に積極的に参加することで、地域住民との連携を深め、災害時の行動を共有することができます。

地震は恐ろしい災害ですが、日頃からの備えで被害を軽減することは可能です。地震予測地図を参考に、できることから一つずつ備えを進め、自分と大切な家族の命を守りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震予測地図の活用 | 住んでいる地域の地震リスクを把握する |

| 家屋の耐震性向上 | 耐震診断、補強工事 |

| 家具の固定 | 転倒防止器具で固定、ケガ防止、避難路確保 |

| 非常用備蓄品の準備 | 懐中電灯、ラジオ、飲料水、食料、救急用品など |

| 避難経路と避難場所の確認 | 家族で確認、近所の避難場所を把握 |

| 防災訓練への参加 | 地域住民との連携、災害時の行動共有 |