がん保険

がん保険 乳がんについて知ろう

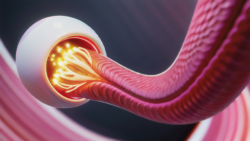

乳がんとは、乳腺組織に発生する悪性腫瘍のことです。乳腺は、お母さんが赤ちゃんに授乳するための母乳を作る大切な器官です。この乳腺は、小さな袋状の組織である小葉がたくさん集まってできています。小葉で作られた母乳は、細い管である乳管を通って乳頭へと送られます。つまり、乳腺は、母乳を作る工場のようなもので、小葉が製造工場、乳管が輸送路、そして乳頭が出荷口のような役割を担っています。

乳がんは、この乳管や小葉を覆っている細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化し、無秩序に増殖することで発生します。乳管から発生するがんは「乳管がん」、小葉から発生するがんは「小葉がん」と呼ばれ、この二つの種類のがんが乳がんの大部分を占めています。その他にも、乳腺には様々な種類の細胞が存在するため、それらの細胞から発生する稀ながんもあります。

乳がんは、女性に最も多く見られるがんの一つです。男性でもまれに発生することがありますが、圧倒的に女性に多い病気です。乳がんは、早期に発見し、適切な治療を行うことで治癒の可能性が高まる病気です。そのため、早期発見・早期治療が非常に重要になります。

定期的な乳がん検診を受けることで、自覚症状のない早期の段階で乳がんを発見できる可能性が高まります。乳がん検診には、視触診やマンモグラフィ検査、超音波検査などがあります。ご自身の年齢や健康状態に合わせて、適切な検診方法を選択しましょう。また、日頃から自分の乳房の状態に関心を持ち、セルフチェックを行うことも大切です。少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしてください。

早期発見・早期治療によって、乳がんは克服できる病気です。健康な生活習慣を心がけ、定期的な検診を欠かさず、ご自身の身体を守りましょう。