災害リスクへの備え

保険について知りたい

先生、「災害リスク」ってよく聞くんですけど、具体的にどんなことなんですか?

保険のアドバイザー

災害リスクとは、大きな災害が起きた時に、前もって対策をしていなかったり、いざという時の準備ができていないことで、被害を受けてしまう危険性のことだよ。例えば、地震が起きた時に、家具が倒れてきてケガをしてしまったり、火事が起きた時に逃げ道が分からなくて逃げ遅れてしまうといったことだね。

保険について知りたい

なるほど。つまり、災害が起きる前に準備をしっかりしておくことが大切ってことですね。

保険のアドバイザー

その通り!普段から、家具を固定したり、避難場所や連絡方法を確認しておくなど、災害に備えておくことで、被害を少なくすることができるんだよ。定期的に訓練に参加することも大切だね。

災害リスクとは。

大きな災害などに備えるための準備や、もしもの時に素早く対応するための仕組みが整っていないと、大きな損害を受ける危険があります。これを『災害による危険性』と言います。災害が実際に起きたとしても、被害や損害を少しでも減らせるように、日頃から災害に備えた準備や、緊急時の対応についてルールや手順書などを作り、定期的に訓練を行うなど、いざという時にきちんと対応できる体制を整えておくことが大切です。

災害リスクとは

災害の危険性は、地震や台風、大雨による川や海の水位上昇といった大きな災害が起こった際に、前もっての準備が足りなかったり、災害発生時の行動が適切でなかったりすることで、命や財産に損害が出る可能性を指します。つまり、災害そのものの大きさだけでなく、私たちの備えの程度も大きく影響するのです。

暮らす場所によって、起こりやすい災害の種類や規模は違います。海に近い地域では津波、山の近くでは土砂崩れ、川の近くでは洪水といった具合です。しかし、どこに暮らしていても、全く安全な場所はないと言えるでしょう。例えば、都市部では大地震による建物の倒壊や火災の危険性、内陸部でも集中豪雨による浸水被害などが考えられます。近年は、地球の気温上昇による気候変動の影響で、今までに経験したことのないような異常気象による災害が増えています。大雨の回数が増えたり、台風の勢力が強まったりするなど、災害の起こる頻度や規模が大きくなる傾向にあるため、災害への心構えをより一層強く持つことが大切です。

私たち一人ひとりが災害の危険性について正しく理解し、普段から適切な備えをしておくことが重要です。例えば、自宅周辺の危険な場所を確認したり、非常持ち出し袋を準備したり、避難場所や避難経路を確認しておくなど、具体的な行動が必要です。また、家族や地域で防災訓練に参加したり、ハザードマップで自宅周辺の災害リスクを確認することも大切です。日頃から災害への備えを怠らず、いざという時に落ち着いて行動できるようにしておくことで、災害による被害を少しでも減らすことができるはずです。

| 災害の危険性 | 説明 | 例 | 備え |

|---|---|---|---|

| 自然災害によるリスク | 災害の規模 + 備えの程度によって、命や財産への損害リスク | 地震、台風、大雨、津波、土砂崩れ、洪水、火災、建物倒壊 | 非常持ち出し袋の準備、避難場所・経路の確認、防災訓練参加、ハザードマップ確認 |

| 地域によるリスクの違い | 居住地域により発生しやすい災害の種類や規模が異なる | 海に近い地域:津波 山の近く:土砂崩れ 川の近く:洪水 都市部:大地震による建物倒壊、火災 内陸部:集中豪雨による浸水被害 |

自宅周辺の危険な場所の確認 |

| 気候変動の影響 | 地球温暖化の影響で異常気象による災害が増加、頻度や規模も拡大 | 大雨の回数増加、台風の勢力強化 | 災害への心構えを強く持つ |

事前の備えの重要性

災害は、いつ私たちの身に降りかかるか分かりません。明日来るかもしれない、もしかしたら10年後かもしれない。だからこそ、普段からの備えが、私たちの命や暮らしを守る上で非常に大切になります。災害への備えは、大きく分けて情報収集と持ち物準備の二つの側面があります。

まず、ハザードマップで自宅周辺の危険性を確認しましょう。洪水、土砂災害、地震など、どのような災害リスクがあるのかを把握することで、適切な対策を立てることができます。自宅が安全な場所にあると思い込まず、行政が発行するハザードマップで正確な情報を手に入れましょう。また、避難経路や避難場所も事前に確認しておきましょう。いざという時に慌てないために、家族全員で避難場所まで実際に歩いてみるのも良いでしょう。近くの避難場所だけでなく、広域避難場所も確認しておくと安心です。

次に、非常持ち出し袋の準備です。非常持ち出し袋には、最低3日分の水や食料、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品、常備薬など、生活必需品を入れておきましょう。普段から使い慣れたものを入れておくことが大切です。また、季節に合わせた衣類や、乳幼児がいる家庭ではミルクやおむつなども必要です。これらの物資は、定期的に点検し、賞味期限や使用期限を確認し、古いものは新しいものと交換しましょう。

さらに、家族との連絡方法や集合場所を決めておくことも重要です。災害発生時は、電話が繋がりにくくなる可能性があります。そのため、携帯電話だけでなく、公衆電話の使い方や災害用伝言ダイヤルの使い方も確認しておきましょう。また、家族がバラバラになった場合に備えて、集合場所を決めておきましょう。これらの情報を家族全員で共有し、日頃から災害発生時の行動について話し合っておくことが、混乱を防ぎ、迅速な対応に繋がります。事前の備えは、安心感にも繋がります。災害を他人事と思わず、今日からできることから始めてみましょう。

| 災害への備え | 具体的な対策 |

|---|---|

| 情報収集 |

|

| 持ち物準備 |

|

| 連絡手段・集合場所の確認 |

|

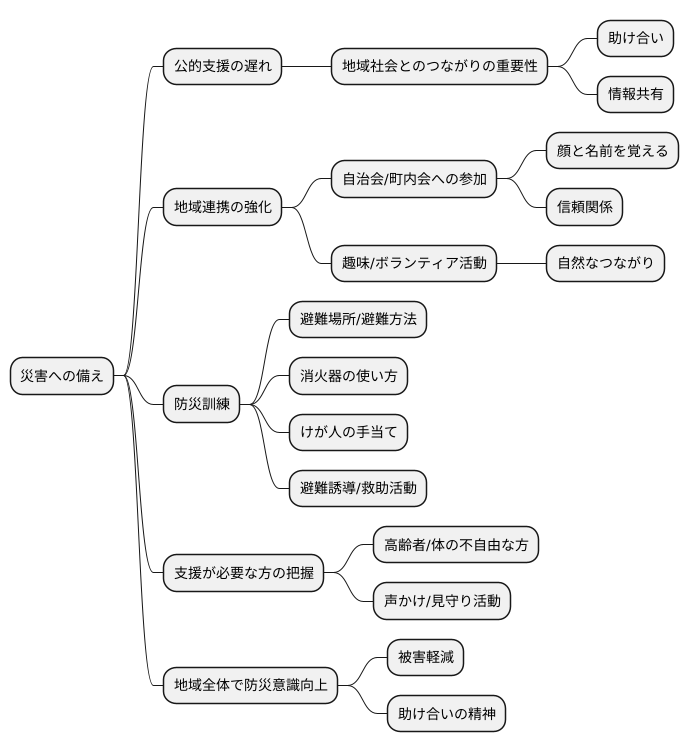

地域社会との連携

災害はいつ起こるか分かりません。大きな災害が発生した場合、公的な支援がすぐに届かない場合もあります。だからこそ、日頃から地域社会とのつながりを大切にすることが重要になります。顔なじみの住民が多ければ多いほど、災害時に助け合ったり、必要な情報を共有したりすることが容易になります。

地域社会との連携を深めるためには、いくつかの方法があります。まず、自治会や町内会が主催する会合や行事に積極的に参加しましょう。普段から交流を持つことで、お互いの顔と名前を覚え、信頼関係を築くことができます。また、趣味のサークルやボランティア活動に参加するのも良いでしょう。共通の趣味や活動を通じて、自然に住民同士のつながりが生まれます。

防災訓練への参加も非常に大切です。訓練では、避難場所への行き方や避難の仕方、消火器の使い方、けが人の手当ての方法などを学ぶことができます。実際に災害が起きたときに、落ち着いて行動できるよう、これらの知識を身につけておく必要があります。さらに、訓練は地域住民と協力して避難誘導や救助活動を行うための体制づくりにも役立ちます。

高齢者や体の不自由な方など、災害時に支援が必要な方が地域にいるかどうかを把握しておくことも重要です。日頃から声かけや見守り活動を行うことで、災害時にスムーズな支援活動につなげることができます。

地域社会全体で防災意識を高め、一人ひとりが自分の役割を理解し、協力し合うことで、災害による被害を小さくすることができます。助け合いの精神と地域社会との強い結びつきが、災害を乗り越える力となります。

企業の役割

企業は、社会を支える重要な役割を担っています。そのため、災害といった緊急事態においても、その機能を維持し、人々の暮らしを守る責任があります。災害への備えは、もはや企業にとって不可欠な要素と言えるでしょう。

まず、企業は事業継続計画(BCP)を策定することが重要です。これは、災害発生時でも事業を中断させずに、あるいは早期に復旧させるための計画です。BCPには、従業員の安否確認方法や、代替拠点の確保、重要データのバックアップ体制などが含まれます。これらを事前に綿密に計画し、訓練しておくことで、災害発生時の混乱を最小限に抑え、速やかな事業再開を実現できます。

従業員の安全確保も、企業の重要な責務です。災害発生時には、従業員の安否を迅速に確認し、必要な支援を提供する体制を整える必要があります。避難訓練の実施や、緊急連絡網の構築など、日頃からの備えが重要です。また、従業員が安心して働けるよう、災害時の対応に関する研修なども実施することで、より安全な職場環境を築くことができます。

加えて、企業は顧客に対して安定したサービスの提供を継続する責任も負っています。顧客への影響を最小限に抑えるため、代替供給体制の確保や、情報提供体制の整備などを進める必要があります。災害発生時でも、顧客との連絡を密に取り、状況を正確に伝えることで、信頼関係を維持することが大切です。

さらに、企業は地域社会の一員として、地域防災にも積極的に貢献する必要があります。自社の資源を活用した物資の提供や、避難場所としての社屋の開放など、地域住民を支援する活動は、地域全体の防災力向上に大きく貢献します。平時からの地域との連携強化や、共同訓練への参加なども、地域との信頼関係を築き、災害に強い地域社会を作る上で重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事業継続計画(BCP) | 災害発生時でも事業を中断させずに、あるいは早期に復旧させるための計画。従業員の安否確認方法、代替拠点の確保、重要データのバックアップ体制などが含まれる。 |

| 従業員の安全確保 | 従業員の安否を迅速に確認し、必要な支援を提供する体制を整える。避難訓練の実施、緊急連絡網の構築、災害時の対応に関する研修などが重要。 |

| 顧客への安定したサービス提供 | 顧客への影響を最小限に抑えるため、代替供給体制の確保、情報提供体制の整備などを進める。顧客との連絡を密に取り、状況を正確に伝えることで、信頼関係を維持する。 |

| 地域社会への貢献 | 自社の資源を活用した物資の提供、避難場所としての社屋の開放など。地域との連携強化、共同訓練への参加なども重要。 |

行政の支援

災害はいつどこで起こるか分かりません。ですから、日頃から備えをしておくことが大切です。行政も、国民の生命と財産を守るため、様々な災害対策に取り組んでいます。

まず、災害が起きる前にどのような危険があるかを把握するために、ハザードマップを作成し、各家庭に配布しています。ハザードマップには、洪水や土砂災害、地震など、様々な災害による危険箇所が記されています。自分の住んでいる地域がどのような災害の危険にさらされているかを確認し、避難経路や避難場所を事前に確認しておくことが重要です。また、いざという時に落ち着いて行動できるよう、防災訓練にも積極的に参加しましょう。行政は地域住民向けに様々な防災訓練を実施しています。

さらに、避難場所の整備も重要な取り組みです。災害時には安全な場所に避難することが不可欠です。行政は学校や公民館などを避難場所として指定し、必要な物資を備蓄しています。普段から、自宅近くの避難場所を確認しておきましょう。

災害が発生した際は、行政による迅速な情報提供が不可欠です。テレビやラジオ、インターネット、防災無線などを通して、災害の状況や避難情報などが伝えられます。これらの情報に注意を払い、適切な行動をとるようにしましょう。また、行政は人命救助や被災者支援にも尽力しています。自衛隊や消防、警察などが連携し、救助活動や避難誘導、医療支援などを行います。被災者の方々には、食料や生活必需品の提供、仮設住宅の提供などの支援が行われます。

行政の提供する情報や支援策を積極的に活用し、日頃から災害に備えることが、私たちの安全を守ることに繋がります。行政の取り組みを理解し、地域ぐるみで協力することで、より安全で安心な地域社会を作っていきましょう。

| 対策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ハザードマップ作成・配布 | 洪水、土砂災害、地震など、様々な災害による危険箇所を記した地図 | 災害の危険箇所を把握し、避難経路や避難場所の事前確認 |

| 防災訓練実施 | 地域住民向けに様々な防災訓練 | いざという時に落ち着いて行動できるよう訓練 |

| 避難場所整備 | 学校や公民館などを避難場所として指定、必要な物資を備蓄 | 災害時の安全な避難場所の確保 |

| 災害情報提供 | テレビ、ラジオ、インターネット、防災無線などを通して、災害状況や避難情報を提供 | 迅速な情報提供による適切な行動の促進 |

| 人命救助・被災者支援 | 自衛隊、消防、警察などが連携し、救助活動、避難誘導、医療支援、食料・生活必需品提供、仮設住宅提供など | 被災者の生命と生活の支援 |

日頃の心構え

災害は、私たちの生活に突然襲いかかり、大きな影響を与えます。いつ、どこで発生するか予測できないからこそ、常日頃から災害に対する心構えを持つことが大切です。「自分は大丈夫」「まさか自分の身に起きるはずがない」という考えは禁物です。災害は誰にでも起こりうるということをしっかりと認識し、「もしもの時、自分はどう行動するのか」を具体的にイメージし、考えておく必要があります。

まず、正確な情報収集を心がけましょう。テレビやラジオ、インターネットなどを通じて、気象情報や自治体からの避難情報など、最新の防災情報を常に確認する習慣を身につけましょう。また、ハザードマップを確認し、自宅周辺の危険な場所や避難場所、避難経路などを把握しておくことも重要です。日頃から防災情報を意識的に集めることで、いざという時に落ち着いて行動できるはずです。

さらに、家族や友人、地域住民と防災について話し合う機会を積極的に持ちましょう。避難場所や連絡方法、役割分担などを事前に決めておくことで、災害発生時の混乱を防ぎ、迅速な対応が可能になります。また、地域で行われる防災訓練に積極的に参加することも、防災意識の向上に繋がります。地域住民と協力し合うことで、より強固な防災体制を築くことができるでしょう。

防災は特別なものではなく、日々の生活の中に自然に溶け込んでいるべきものです。例えば、自宅の家具の固定や非常食の備蓄、避難袋の準備など、できることから少しずつ始めてみましょう。また、避難経路の確認や近所の人とのコミュニケーションも、防災意識を高める上で重要な行動です。日頃から防災を意識した行動を積み重ねることで、災害に対する備えはより確かなものとなり、被害を最小限に抑えることができるのです。備えあれば憂いなし。日頃の心構えと準備が、あなたの命と大切な家族を守ります。

| 災害への心構え | 具体的な行動 |

|---|---|

| 正確な情報収集 | テレビ、ラジオ、インターネットで気象情報や避難情報を常に確認 ハザードマップで危険な場所、避難場所、避難経路を把握 |

| 家族・友人・地域住民との連携 | 避難場所、連絡方法、役割分担を事前に決定 防災訓練に積極的に参加 |

| 日頃の備え | 家具の固定、非常食の備蓄、避難袋の準備 避難経路の確認、近所の人とのコミュニケーション |