労災保険:働く人を守る仕組み

保険について知りたい

労災保険って、会社で怪我をした時だけもらえるんですか?

保険のアドバイザー

いい質問だね。会社で怪我をした時はもちろん労災保険の対象になるけど、それだけじゃないんだよ。通勤途中の事故で怪我をした場合も労災保険が適用されるんだ。

保険について知りたい

へえ、そうなんですか!通勤途中も対象になるんですね。例えば、会社帰りにスーパーに寄って買い物をして帰る途中で怪我をした場合でも労災保険は適用されるのでしょうか?

保険のアドバイザー

それは少し複雑だね。寄り道をした場合は、その寄り道の状況によって労災と認められない場合もあるんだ。例えば、明らかに私的な理由で大幅に回り道をした場合などは、通勤経路とは認められない可能性が高いね。でも、少しの寄り道や、日用品の買い物などの場合は、通勤経路とみなされることが多いよ。詳しいことはケースバイケースなので、個別状況をしっかり確認する必要があるね。

労災保険とは。

仕事中のケガや病気、通勤途中の事故などで、労働者がケガをしたり、病気になったり、亡くなったりした場合に、労働者やその家族を助けるための制度である「労災保険」について説明します。労災保険は、困っている労働者やその家族にお金などを支給することで、生活を支え、また、ケガや病気から回復して、職場に戻れるように支援します。さらに、労働災害を防ぐための活動も行い、労働者のより良い暮らしを目指しています。労災保険では、治療費や入院費を支給する「療養給付」、仕事ができなくなった期間の生活費を支給する「休業給付」、ケガや病気で障害が残った場合に支給する「障害給付」、労働者が亡くなった場合に家族に支給する「遺族給付」、葬儀費用を支給する「葬祭料・葬祭給付」、長期間にわたるケガや病気で収入が減った場合に支給する「傷病年金」、介護が必要になった場合に支給する「介護給付」などがあります。

労災保険とは

仕事に関係する怪我や病気、通勤途中の事故など、仕事に起因する出来事で労働者が怪我をしたり病気になったりした際に、必要な保護をするための仕組み、それが労災保険です。労災保険は、社会保険制度の一つとして、国によって運営されています。労働者を金銭面で支えるだけでなく、社会復帰を促し、健康で安全に働けるようにすることを目的としています。

仕事中の事故や病気は、労働者本人だけでなく、家族にも大きな負担をかけることがあります。労災保険は、このような思いがけない出来事から労働者とその家族を守り、安心して仕事に取り組める環境を作るために重要な役割を担っています。労災保険は、ただ補償するだけの制度ではなく、労働者の暮らしをより良くするための大切な社会の土台とも言えるでしょう。

会社にとっても、労災保険に加入することは、そこで働く人たちの安全と健康を守る責任を果たす上で欠かせません。安心して働ける職場環境は、働く人のやる気を高め、仕事の効率を上げることにつながり、ひいては会社の成長にも貢献します。

さらに、労災保険は、労働災害がどれくらい、どのように発生しているかを調べ、災害を防ぐための対策を考えるための大切な情報も提供しています。これにより、職場環境を改善し、安全衛生に関する意識を高め、労働災害を減らすことにつなげることができます。労災保険は、労働者を守り、会社を支え、より良い社会を作るために、なくてはならない制度なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労災保険とは | 仕事に関係する怪我や病気、通勤途中の事故など、仕事に起因する出来事で労働者が怪我をしたり病気になったりした際に、必要な保護をするための仕組み。社会保険制度の一つとして国が運営。 |

| 目的 | 労働者を金銭面で支えるだけでなく、社会復帰を促し、健康で安全に働けるようにする。 |

| 対象 | 労働者本人とその家族 |

| メリット(労働者) | 思いがけない出来事から労働者とその家族を守り、安心して仕事に取り組める環境を作る。 |

| メリット(会社) | そこで働く人たちの安全と健康を守る責任を果たす。安心して働ける職場環境は、働く人のやる気を高め、仕事の効率を上げることにつながり、ひいては会社の成長にも貢献する。 |

| その他機能 | 労働災害がどれくらい、どのように発生しているかを調べ、災害を防ぐための対策を考えるための大切な情報も提供。職場環境を改善し、安全衛生に関する意識を高め、労働災害を減らすことに貢献。 |

労災保険の対象

仕事中のけがや病気で労働者が苦しむことがないよう、国が作った制度が労災保険です。この保険は、ほとんど全ての働き手に適用されます。いわゆる正社員と呼ばれる方はもちろん、パートやアルバイト、派遣社員の方も対象となります。また、会社を経営する事業主の方も加入できます。

労災保険が保障してくれるのは、仕事中のけがや病気だけではありません。会社と自宅を往復する通勤途中の事故も対象です。例えば、自転車で通勤中に車とぶつかった場合なども労災保険の対象となることがあります。このように、労災保険は様々な場面で働き手を守ってくれます。

しかし、全ての場合が労災保険の対象となるわけではありません。例えば、わざと自分の体を傷つけた場合や、仕事とは関係のない私的な行動中の事故などは、労災保険では保障されません。また、お酒に酔っていたり、法律で禁止されている薬物を使用していたりした場合も、労災保険の対象外となることがあります。

労災保険が適用されるかどうかは、法律で細かく決められています。状況に応じて判断が変わるため、もしもの時はすぐに会社や労働基準監督署に相談することが大切です。必要な手続きをきちんと行うことで、保険金などの給付を受けることができます。

労災保険は、けがや病気だけでなく、職業病も対象としています。例えば、長年、騒音のひどい場所で働いていたことで難聴になった場合や、特定の化学物質を取り扱う仕事で病気を発症した場合なども、労災保険が適用される可能性があります。仕事が原因で健康を害した場合は、迷わずに専門機関に相談してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 正社員、パート、アルバイト、派遣社員、事業主 |

| 保障範囲 |

|

| 保障されないケース |

|

| 相談先 | 会社、労働基準監督署 |

労災保険の給付

仕事中の事故や病気で被災した場合、労災保険は様々な形で労働者とその家族を支える給付を提供します。これらの給付は、被災労働者の経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることを目的としています。

まず、仕事中のケガや病気の治療費をカバーするのが療養給付です。医師の診察、入院、薬の処方など、必要な治療にかかる費用が支給されます。これにより、労働者は安心して治療に専念できます。

次に、ケガや病気のために仕事ができなくなった場合、休業給付が支給されます。これは、休業期間中の収入の減少を補うためのものです。給付額は、被災前の賃金に基づいて計算され、生活の維持に役立ちます。

また、ケガや病気が治った後も、身体に障害が残ってしまった場合には、障害給付が支給されます。障害の程度に応じて、一時金または年金の形で支給され、今後の生活の支えとなります。障害の程度が変化した場合には、給付額が見直されることもあります。

さらに、不幸にも仕事が原因で亡くなってしまった場合には、遺族に遺族給付が支給されます。これは、残された家族の生活を保障するためのものです。配偶者や子など、一定の条件を満たす遺族に対して、年金または一時金が支給されます。

これらの給付を受けるためには、所定の手続きが必要です。必要な書類などを揃えて、労働基準監督署または労災保険事務所に申請する必要があります。担当者が丁寧に手続きについて説明してくれるので、分からないことがあれば気軽に相談してみましょう。労災保険は、私たちが安心して働くことができるよう、大切な役割を果たしています。

| 給付の種類 | 内容 | 支給対象 |

|---|---|---|

| 療養給付 | 診察、入院、薬の処方など、治療にかかる費用を支給 | 仕事中のケガや病気の治療が必要な労働者 |

| 休業給付 | 休業期間中の収入の減少を補うための給付 | ケガや病気のために仕事ができなくなった労働者 |

| 障害給付 | ケガや病気が治った後、身体に障害が残った場合に一時金または年金で支給 | 身体に障害が残った労働者 |

| 遺族給付 | 仕事が原因で亡くなった場合、残された家族に年金または一時金を支給 | 一定の条件を満たす遺族 |

保険料の負担

仕事中の怪我や病気といった、労働災害に備えるための労災保険。この保険の費用である保険料について、その負担は全て事業主、つまり会社側が負います。労働者、つまり従業員は保険料を支払う必要は一切ありません。

なぜこのような仕組みになっているのでしょうか。それは、労働災害を防ぐ責任は、第一に事業主にあるという考え方に基づいています。従業員が安全に、そして健康に働ける環境を作ることは、事業主の大切な務めです。従業員を守るために必要な対策をしっかりと行い、労働災害がそもそも起こらないように努めなければならないのです。

では、労災保険料はどのようにして決まるのでしょうか。その額は、事業の種類や会社の規模、さらに過去にどれくらい労働災害が起こっていたかといった様々な要素を考慮して計算されます。例えば、危険を伴う仕事が多い業種であれば、保険料は高くなる傾向があります。また、過去に多くの労働災害が発生している会社も、同様に高い保険料が設定されることがあります。これは、労働災害の発生状況を反映することで、より安全な職場環境づくりを促す狙いがあります。

事業主は、労働基準監督署へ所定の手続きを行い、決められた保険料を納める必要があります。これは法律で定められた義務です。保険料をきちんと納めることは、従業員を守るための大切な責任です。事業主は、この責任をしっかりと自覚し、労働災害のない、安全で健康な職場づくりに積極的に取り組む必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労災保険料の負担者 | 事業主(会社側)のみ |

| 労働者(従業員)の負担 | なし |

| 負担の根拠 | 労働災害防止の責任は事業主にあるという考え方 |

| 保険料算定の要素 | 事業の種類、会社の規模、過去の労働災害発生状況 |

| 保険料算定の例 | 危険な仕事が多い業種や、過去に労働災害が多い会社は保険料が高くなる |

| 保険料の納付 | 事業主は労働基準監督署へ所定の手続きを行い、保険料を納める義務がある |

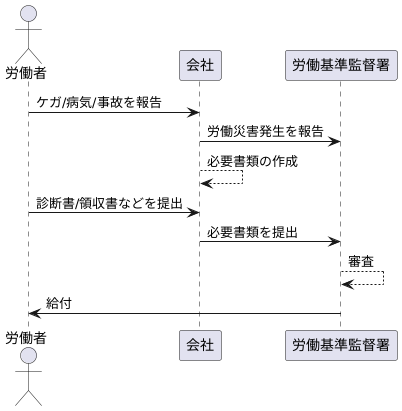

手続きの方法

仕事中の思いがけない出来事や、家と職場を往復する途中の事故でケガや病気をした場合、労災保険から必要な費用を受け取ることができます。 労災保険から給付を受けるためには、決められた手順を踏む必要があります。 まず、仕事中のケガや病気、通勤途中の事故が起きた時は、すぐに会社に報告することが大切です。 報告を受けた会社は、労働基準監督署という役所に労働災害が起きたことを報告し、必要な書類を作成します。

労働者自身も、医師による診断書や治療にかかった費用の領収書といった必要な書類を会社に提出する必要があります。 これらの書類は、会社を通して労働基準監督署に提出されます。 提出された書類に基づいて審査が行われ、給付が決定されます。

申請から給付決定までには、ある程度の時間がかかります。 そのため、できるだけ早く手続きを始めることが重要です。 手続きについて分からないことや不安なことがある場合は、会社や労働基準監督署に相談することをお勧めします。 相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。 専門家が親身になって対応してくれますので、一人で悩まずに気軽に相談してみましょう。

労災保険は、働く人々の権利を守るための大切な制度です。 決められた手続きを行うことで、必要な給付を受けることができます。 安心して働くことができる環境を作るためにも、労災保険の制度を正しく理解し、活用することが重要です。