被害者を守る直接請求権

保険について知りたい

先生、「被害者の直接請求権」ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

保険のアドバイザー

もちろん。簡単に言うと、自動車事故でケガをした人が、加害者を介さずに、直接加害者の保険会社にお金をもらえる権利のことだよ。

保険について知りたい

なるほど。でも、どうして直接請求できるんですか?

保険のアドバイザー

それはね、被害者を早く救済するためなんだ。加害者が支払いを渋ったり、お金がなかったりすると、被害者が困ってしまうよね。だから、法律や保険の契約で、直接請求できるようにしているんだよ。自賠責保険でも任意保険でも認められている権利だよ。

被害者の直接請求権とは。

自動車事故で、保険に入っている人が誰かに損害を与えてしまい、法律で賠償する責任ができた時、被害を受けた人が直接保険会社にお金を請求できる権利のことです。これを「被害者の直接請求権」と言います。 また、「16条請求権」とも呼ばれます。この権利は、自賠責保険と任意の対人賠償保険の両方で使えます。

直接請求権とは

交通事故の被害に遭うと、本来は事故を起こした加害者に対して損害賠償を請求することになります。しかし、加害者が任意保険に入っていなかったり、保険会社との話し合いがうまく進まなかったりすると、賠償金を受け取るまでに長い時間と多くの手間がかかってしまうことがあります。このような状況で、被害者を救済するために設けられた仕組みが直接請求権です。

直接請求権とは、被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償金の支払いを求めることができる権利です。加害者と交渉する必要がないため、迅速かつ確実に賠償を受け取ることができるという大きなメリットがあります。この直接請求権は、自賠責保険と任意保険の両方で認められています。

自賠責保険の場合、法律で直接請求権が定められています。これは、全ての自賠責保険契約において被害者が直接保険会社に請求できることを意味します。一方、任意保険の場合は、保険契約の内容に基づいて直接請求権が発生します。つまり、契約内容によっては直接請求権が行使できない場合もあるため、注意が必要です。

直接請求できる範囲は、治療費や入院費などの損害、休業損害、慰謝料などです。ただし、自賠責保険と任意保険では、賠償額の上限が異なっています。自賠責保険は法律で定められた限度額までしか賠償されませんが、任意保険の場合は契約内容によって賠償額が決められます。そのため、任意保険で十分な補償を受けるためには、契約内容をしっかりと確認しておくことが重要です。また、物損事故の場合、自賠責保険では賠償されませんので、任意保険への加入が不可欠と言えるでしょう。

| 項目 | 自賠責保険 | 任意保険 |

|---|---|---|

| 直接請求権 | 法律で定められた権利 | 保険契約の内容に基づく権利 |

| 請求対象 | 加害者の保険会社 | 加害者の保険会社 |

| メリット | 迅速かつ確実な賠償 | 迅速かつ確実な賠償 |

| 賠償範囲 | 治療費、入院費、休業損害、慰謝料など | 治療費、入院費、休業損害、慰謝料など |

| 賠償額上限 | 法律で定められた限度額 | 契約内容による |

| 物損事故 | 対象外 | 契約内容による (加入必須) |

自賠責保険での請求

自動車やバイクを運転する全ての人が加入しなければならない自賠責保険は、交通事故の被害にあった方を救済するための大切な制度です。もし交通事故で被害に遭い、死傷してしまった場合、治療にかかった費用はもちろんのこと、仕事ができなかった分の損失や、怪我による心の苦痛に対するお金も請求できます。これを自賠責保険による請求といいます。

自賠責保険には、被害者が加害者側の保険会社に直接請求できる権利が法律で認められています。これを直接請求権といいます。直接請求権があるおかげで、被害者は加害者を介さずに、保険会社に直接手続きを進めることができます。手続きもそれほど難しくなく、必要な書類を集めて保険会社に送るだけで済みます。

自賠責保険で支払ってもらえる金額には上限が設けられています。治療費などは、上限である120万円までしか支払われません。もし、事故で車椅子生活になってしまい、バリアフリーにするための住宅改修が必要になった場合などは、住宅改修費も自賠責保険で請求できますが、上限は3000万円となります。また、後遺障害が残った場合の慰謝料にも上限があり、後遺障害の等級によって金額が変わります。もし、事故による損害が自賠責保険の上限を超えた場合、その超過分は加害者本人へ請求しなければなりません。例えば、治療費が200万円かかった場合、自賠責保険からは上限の120万円が支払われ、残りの80万円は加害者へ請求することになります。

このように、自賠責保険は交通事故の被害者を保護するための重要な役割を果たしていますが、限度額があることを理解しておくことが大切です。もし、大きな損害が発生した場合は、超過分をどのように請求するか、弁護士などの専門家に相談することも考えてみてください。大きな事故に巻き込まれてしまった場合、法律の専門家に相談することで、適切な手続きや請求方法を知ることができ、ご自身の権利を守ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自賠責保険とは | 交通事故の被害者を救済するための制度。被害者は加害者側の保険会社に直接請求できる(直接請求権)。 |

| 請求できる内容 | 治療費、休業損害、慰謝料、住宅改修費など |

| 支払限度額 |

|

| 限度額を超過した場合 | 超過分は加害者本人へ請求する必要がある。 |

| 専門家への相談 | 大きな損害が発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することが推奨される。 |

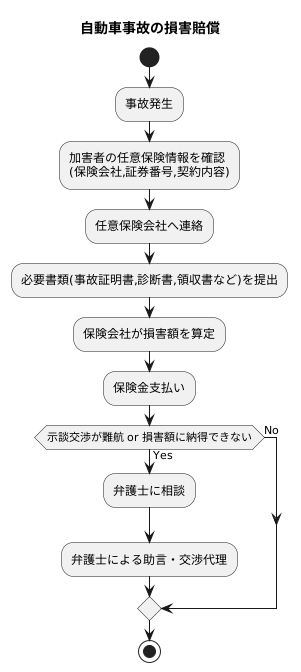

任意保険での請求

自動車事故の被害に遭った場合、損害賠償を受けるための方法の一つとして、加害者が加入している任意保険会社に直接請求を行うことができます。これは、自賠責保険とは異なり、被害者が加害者本人ではなく、直接保険会社に対して請求できるというものです。

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられており、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供します。しかし、治療費や休業損害、慰謝料など、実際にかかる損害額が自賠責保険の限度額を超えるケースは少なくありません。そのような場合に、不足する金額を補填するのが任意保険です。

任意保険は、自賠責保険とは異なり、契約内容によって補償の範囲や限度額が大きく異なります。そのため、事故に遭った場合は、まず加害者がどのような任意保険に加入しているのかを確認することが重要です。具体的には、保険会社、証券番号、契約内容などを確認します。これらの情報は、加害者本人、もしくは警察を通して入手できます。

任意保険会社への請求手続きは、保険会社に連絡し、必要な書類を提出することから始まります。提出書類としては、事故証明書、診断書、治療費の領収書などが挙げられます。保険会社は、提出された書類に基づいて損害額を算定し、保険金を支払います。

なお、示談交渉が難航する場合や、損害額の算定に納得できない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は、専門的な知識と経験に基づいて、適切な助言や交渉の代理を行ってくれます。特に、後遺障害が残ってしまった場合など、損害額が高額になるケースでは、弁護士のサポートが大きな助けとなるでしょう。

請求の手続き

保険金をお受け取りいただくには、定められた手順に従って請求の手続きを行う必要があります。 まず、当社の指定請求用紙に必要事項を漏れなくご記入ください。ご氏名、ご住所、ご連絡先など基本情報の他に、事故発生の日時や場所、事故の状況など、出来るだけ詳しくご記入いただくことで、審査をスムーズに進めることができます。

請求用紙へのご記入に加えて、事故やケガの内容を証明する書類も必要となります。交通事故の場合、警察が発行する事故証明書をご用意ください。ケガや病気で治療を受けた場合は、医師が作成した診断書が必要となります。診断書には、ケガや病気の状態、治療内容、治療期間などが記載されている必要があり、これらは保険金支払額の算定根拠となりますので、必ずご提出ください。医療機関によっては発行に時間がかかる場合がございますので、早めにご依頼されることをお勧めします。

ご記入済みの請求用紙と必要書類が揃いましたら、当社までご郵送ください。当社はお客様からご提出いただいた書類に基づき、保険約款に照らし合わせて請求内容を慎重に審査いたします。審査の結果、保険金のお支払いが妥当と判断された場合には、指定の口座にお振込みいたします。お振込みまでには、通常一か月程度のお時間をいただいておりますが、審査の状況によってはさらに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。

請求の手続きに関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当社までお問い合わせください。専門の担当者が丁寧にご説明いたします。また、弁護士などの法律専門家にご相談いただくことも可能です。請求の前に当社にご連絡いただき、必要書類や手続きをご確認いただくこともお勧めいたします。

事故発生直後から、事故やケガに関する情報を整理し、証拠となるものを保管しておくことは、スムーズな請求手続きのために大変重要です。 写真や動画、目撃者の連絡先なども貴重な情報となりますので、できる限り記録に残しておきましょう。

| 手順 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 1. 請求用紙への記入 | 当社の指定請求用紙に必要事項を漏れなく記入 | 氏名、住所、連絡先、事故発生日時・場所、事故状況など。詳しく記入することで審査がスムーズになります。 |

| 2. 必要書類の収集 | 事故やケガの内容を証明する書類を用意 | 交通事故の場合:事故証明書、ケガ・病気の場合:診断書(ケガ・病気の状態、治療内容、治療期間など)。医療機関によっては診断書の発行に時間がかかる場合があるので早めに依頼しましょう。 |

| 3. 書類の郵送 | 記入済みの請求用紙と必要書類を当社へ郵送 | |

| 4. 審査 | 当社が提出書類に基づき、保険約款に照らし合わせて請求内容を審査 | |

| 5. 保険金支払い | 審査の結果、支払いが妥当と判断された場合、指定口座に振込 | 通常1か月程度で振込。審査状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。 |

| その他 | 不明点があれば当社へ問い合わせ、または弁護士などの法律専門家へ相談。事前に当社へ連絡し必要書類や手続きを確認することも可能。 | 事故発生直後から事故やケガに関する情報を整理し、証拠となるものを保管しておくことはスムーズな請求手続きのために重要です。写真、動画、目撃者の連絡先なども記録しておきましょう。 |

注意点

人が傷つけられた際に、損害を負担する相手ではなく、直接保険会社に賠償金を請求できる制度は、被害者を守る大切な仕組みです。これは、加害者が支払いを拒むなど、被害者が困る事態を防ぐためです。しかし、この制度を使うにあたって、いくつか知っておくべき点があります。

まず、請求できるのは法律で認められた損害賠償だけです。例えば、怪我をしたときの治療費や、痛みに対する慰謝料などは請求できます。しかし、示談交渉で当事者間で決めた解決金などは、この制度で請求することはできません。示談交渉における解決金は、当事者間の合意に基づくものであり、法律上の損害賠償請求権とは異なるからです。

次に、請求できるのは被害を受けた本人、もしくは本人に代わって手続きをする代理人だけです。加害者やその家族は請求できません。被害者の権利を守るための制度なので、加害者が利用することは想定されていません。

また、保険会社が支払いを拒否する場合もあります。例えば、事故の原因が主に被害者自身にある場合や、請求内容に嘘がある場合などです。保険会社は、様々な状況を考慮して支払いを判断します。支払いを拒否された場合、裁判で争うこともできますが、裁判には時間とお金がかかりますので、よく考えてから判断する必要があります。

この制度を正しく使うためには、事前に法律の専門家に相談し、助言を受けるのが良いでしょう。専門家は、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。専門家の助言を得ることで、問題解決がスムーズに進む可能性が高まります。複雑な手続きや判断に迷う場合は、一人で悩まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度概要 | 加害者ではなく、直接保険会社に賠償金を請求できる制度 |

| 請求できるもの | 法律で認められた損害賠償(治療費、慰謝料など) 示談交渉で決めた解決金は対象外 |

| 請求できる人 | 被害者本人または代理人 加害者やその家族は不可 |

| 保険会社の支払い拒否 | 事故の原因が主に被害者にある場合 請求内容に嘘がある場合など |

| 専門家への相談 | 制度の利用前に相談するのが望ましい |

弁護士への相談

交通事故の被害に遭い、損害賠償を請求する場合、弁護士に相談することは非常に有効な手段です。事故直後は心身ともに混乱し、冷静な判断が難しい状況にあるかと思います。そんな時、法律の専門家である弁護士は、客観的な視点から的確な助言とサポートを提供してくれます。

弁護士は、まず被害者の状況を丁寧に聞き取り、事故の状況や被害の程度を把握します。その上で、どのような法的権利が認められるのか、どれくらいの損害賠償額を請求できるのかを説明してくれます。示談交渉や裁判になった場合の手続きの流れについても詳しく説明してくれるので、不安な気持ちを抱えることなく、安心して手続きを進めることができます。

保険会社との交渉も弁護士が代理で行ってくれます。保険会社は、自社の利益を守るために、賠償額を低く抑えようとする傾向があります。弁護士は、法律に基づいて適切な賠償額を主張し、被害者の権利を守ってくれます。専門家である弁護士が交渉を行うことで、より有利な条件で示談を成立させる可能性が高まります。

また、裁判が必要になった場合でも、弁護士が訴訟代理人として手続きを代行してくれます。裁判は複雑な手続きが多く、時間と労力を要します。弁護士に任せることで、被害者は治療や仕事に専念することができます。

弁護士費用は負担に感じるかもしれませんが、費用倒弁済制度を利用すれば、経済的な心配を軽減することができます。この制度を利用すれば、賠償金の中から弁護士費用を支払うことができるため、初期費用を負担する必要がなくなります。交通事故の被害に遭ったら、一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、最善の解決へと繋がるでしょう。

| 弁護士への相談のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 客観的な助言とサポート | 事故直後の混乱した状況でも、冷静な視点から的確な助言とサポートを提供 |

| 法的権利と損害賠償額の説明 | 認められる法的権利や請求可能な損害賠償額について説明 |

| 示談交渉・裁判手続きの説明 | 示談交渉や裁判の流れを詳しく説明し、安心して手続きを進めるサポートを提供 |

| 保険会社との交渉代理 | 法律に基づき適切な賠償額を主張し、被害者の権利を保護 |

| 裁判手続きの代行 | 訴訟代理人として複雑な裁判手続きを代行し、被害者の負担を軽減 |

| 費用倒弁済制度の利用 | 賠償金から弁護士費用を支払う制度を利用することで、初期費用負担を軽減 |