がん:その正体と向き合い方

保険について知りたい

先生、がん保険について調べていたら、『上皮内新生物』って言葉が出てきたんですけど、これって何ですか?

保険のアドバイザー

良い質問ですね。上皮内新生物とは、体表面や内臓の表面などを覆っている上皮細胞にできる、がんになる可能性のある細胞の変化のことです。例えるなら、畑にまだ芽が出ていない、小さな種がまかれた状態のようなものです。

保険について知りたい

芽が出ていない種、ですか…。ということは、まだがんではないけれど、がんになるかもしれないってことですね?

保険のアドバイザー

その通りです。上皮内新生物は、がんになる前の状態なので、必ずしもがんになるとは限りません。放置するとがんになる可能性が高いため、定期的な検査と適切な処置が必要になります。なので、がん保険によっては、上皮内新生物でも保障の対象になるものがあります。保険の種類によって保障範囲が異なるので、よく確認するようにしましょう。

がんとは。

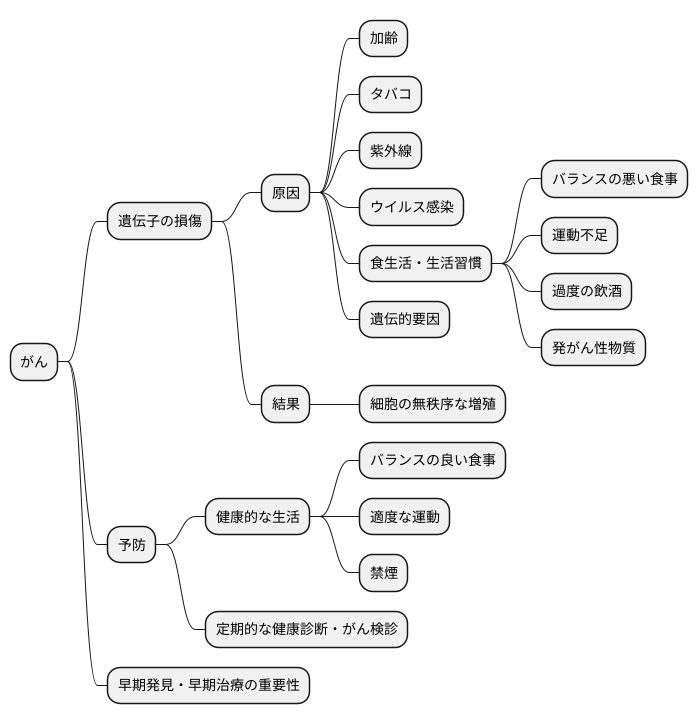

保険で使われる『がん』という言葉について説明します。がんは、遺伝子に傷がつくことで発生する病気です。正常な細胞の遺伝子に傷がつくと、異常な細胞が生まれます。この異常な細胞が増え続けると、異常な細胞の塊となり、周囲に広がりやすくなります。がん細胞が増殖すると、体の組織が壊れたり、本来がんの塊がないはずの組織で増殖したりします。がんには、血液を作る器官でできるもの、体の表面や内臓の表面を覆う細胞でできるもの、それ以外の細胞からできる『肉腫』、そしてがんになる前の段階である『上皮内新生物』といった種類があります。

がんとは何か

私たちの体は、小さな部屋のような細胞が集まってできています。この細胞は、古くなると新しい細胞に入れ替わり、いつも健康な状態を保っています。この入れ替わりの様子を細胞分裂と言います。細胞分裂は、設計図のような役割を持つ遺伝子によって、きちんと管理されています。

しかし、時にこの遺伝子が傷ついてしまうことがあります。紫外線や放射線、タバコの煙、ウイルス感染など、様々な原因で遺伝子が傷つき、設計図が狂ってしまうのです。すると、細胞は正常な分裂ができなくなり、異常に増え始めます。これが「がん」と呼ばれる病気の始まりです。

がん細胞は、周りの健康な細胞を邪魔者のように押しのけ、栄養を奪いながらどんどん増えていきます。周りの組織を破壊し、ついには血液やリンパ液の流れに乗って、遠く離れた他の臓器にまで移動してしまうこともあります。これを転移と言います。

早期発見であれば、手術や放射線治療、抗がん剤治療などでがん細胞を取り除くことができます。しかし、がんが進行してしまうと、治療が難しくなる場合もあります。ですから、定期的な健康診断を受けること、体に異変を感じたら早めに病院で診てもらうことが非常に大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることも、がん予防につながります。がんは決して怖い病気ばかりではありません。早期発見と適切な治療によって、多くの人ががんを克服し、健康な生活を送っています。

がんの種類

がんとは、体の細胞が制御を失って異常増殖する病気です。この異常増殖は、遺伝子の変化が積み重なることで起こります。そして、がんは発生する場所や細胞の種類によって様々な種類に分けられます。大きく分けて、主な種類は以下の通りです。

まず、血液のがんです。これは血液細胞ががん化する病気で、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などが含まれます。白血病は、骨髄で白血球が異常に増殖する病気です。悪性リンパ腫は、リンパ組織でリンパ球ががん化する病気です。多発性骨髄腫は、骨髄で形質細胞ががん化する病気です。これらの血液のがんは、貧血や出血傾向、感染症を起こしやすくなるなどの症状が現れます。

次に、体の表面や内臓の表面を覆う細胞(上皮細胞)から発生するがんです。これは上皮性悪性腫瘍とも呼ばれ、がん全体の9割以上を占めます。肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝臓がんなど、様々な臓器に発生します。これらの多くは、初期には自覚症状が現れにくいのが特徴です。

三つ目に、筋肉や骨、脂肪、神経など、上皮以外の組織から発生するがんである肉腫があります。肉腫は、比較的にまれながんですが、種類も様々で、治療が難しい場合もあります。

最後に、上皮内にとどまっているがんの先駆け病変である上皮内新生物です。これは、がんになる前の状態とも言えます。子宮頸部上皮内新生物や皮膚のボーエン病などがこれにあたります。適切な処置を行えば、がんになるのを防ぐことができます。

このように、がんは様々な種類があり、それぞれ症状や治療法が異なります。早期発見・早期治療のためには、定期的な健康診断の受診が重要です。また、体に異変を感じた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

| がんの種類 | 説明 | 含まれるがん | 症状 |

|---|---|---|---|

| 血液がん | 血液細胞ががん化する病気 | 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など | 貧血、出血傾向、感染症を起こしやすくなるなど |

| 上皮性悪性腫瘍 | 体の表面や内臓の表面を覆う細胞(上皮細胞)から発生するがん。がん全体の9割以上を占める。 | 肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝臓がんなど | 初期には自覚症状が現れにくい |

| 肉腫 | 筋肉や骨、脂肪、神経など、上皮以外の組織から発生するがん | 様々 | 様々 |

| 上皮内新生物 | 上皮内にとどまっているがんの先駆け病変 | 子宮頸部上皮内新生物、皮膚のボーエン病など | 適切な処置を行えば、がんになるのを防ぐことができる |

がんの発生原因

「がん」は細胞の遺伝子が傷つくことで発生します。私たちの体はたくさんの細胞でできており、それぞれの細胞の中には遺伝子が入っています。この遺伝子は、細胞の設計図のような役割を果たしており、細胞の増殖や分裂をコントロールしています。しかし、様々な要因によってこの遺伝子が傷ついてしまうと、細胞が制御を失い、無秩序に増殖し始めます。これが「がん」です。

遺伝子が傷つく原因は様々です。まず、誰もが避けることのできない「加齢」もその一つです。歳を重ねるにつれて、細胞が分裂する回数も増え、遺伝子が傷つく可能性も高まります。また、タバコの煙に含まれる有害物質も遺伝子を傷つける大きな原因となります。紫外線も同様に、遺伝子を傷つける作用があります。太陽光に含まれる紫外線は、皮膚がんのリスクを高めることが知られています。

さらに、一部のウイルス感染もがんの原因となります。ウイルスが細胞に感染すると、ウイルスの遺伝子が細胞の遺伝子に入り込み、細胞の増殖を乱すことがあります。また、食生活や生活習慣もがん発生に深く関わっています。バランスの悪い食事や運動不足、過度の飲酒などは、がんのリスクを高める要因となります。肉類の焦げ付きなどに含まれる発がん性物質にも注意が必要です。

遺伝子の傷つきやすさには個人差があり、それは遺伝的な要因も関係しています。家族にがんを患った人がいる場合、がんになりやすい体質が遺伝している可能性があります。しかし、遺伝的要因だけでがんが発生するわけではありません。遺伝的な要因に加えて、生活習慣や環境要因が重なることで、がんが発生しやすくなります。

がんを予防するためには、日頃から健康的な生活を心がけることが大切です。バランスの良い食事を摂り、適度な運動を行い、タバコは吸わないようにしましょう。また、定期的な健康診断やがん検診を受けることで、がんを早期に発見し、早期に治療を開始することができます。早期発見であれば、治療の負担も少なく、治る可能性も高まります。がんは早期発見・早期治療が重要です。

がんの予防策

「がん」は、現代社会における大きな健康問題の一つであり、多くの人々の生活に影を落としています。がんの発生には様々な要因が複雑に絡み合っていますが、生活習慣の改善によって、がんのリスクを低減できることが知られています。日々の暮らしの中で、できることから実践していくことが大切です。

まず、食生活においては、栄養バランスのとれた食事を心がけることが重要です。肉や魚などのたんぱく質、ご飯やパンなどの炭水化物、そして野菜や果物に含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維を積極的に摂取しましょう。特に、色の濃い野菜や果物には、抗酸化作用を持つ成分が豊富に含まれており、細胞の老化や損傷を防ぐ効果が期待できます。加工食品やインスタント食品、糖分の多い食品の過剰摂取は控え、できるだけ自然に近い食品を選ぶように心がけましょう。

次に、体を動かす習慣を身につけることも重要です。ウォーキングやジョギングなどの軽い運動でも、毎日続けることで、免疫力を高め、がん予防に繋がります。激しい運動をする必要はありません。日常生活の中で、階段を使う、一駅分歩くなど、体を動かす機会を増やす工夫をしてみましょう。

たばこは、様々な種類のがんのリスクを高めることが知られています。禁煙は、がん予防だけでなく、呼吸器疾患や循環器疾患の予防にも繋がります。また、過度の飲酒も、がんのリスクを高める要因となります。お酒を飲む場合は、適量を守り、飲み過ぎないように注意しましょう。

さらに、紫外線対策も重要です。外出時には、日焼け止めクリームをこまめに塗り直したり、帽子や日傘、長袖の服などで肌を覆ったりして、紫外線から肌を守りましょう。特に、日差しの強い時間帯は、外出を控えるか、日陰を利用するなど工夫が必要です。

規則正しい生活を送ることで、体内時計が整い、免疫力が高まります。睡眠時間をしっかりと確保し、毎日同じ時間に寝起きする習慣を身につけましょう。また、ストレスを溜め込まないことも大切です。趣味やリラックスできる時間を持つなど、心身の健康を保つように心がけましょう。

| 項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 食生活 | 栄養バランスのとれた食事(たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維)、色の濃い野菜や果物の摂取、加工食品・インスタント食品・糖分の多い食品の過剰摂取を控える |

| 運動 | ウォーキング、ジョギング、階段を使う、一駅分歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やす |

| たばこ | 禁煙 |

| アルコール | 過度の飲酒を控える、適量を守る |

| 紫外線対策 | 日焼け止めクリーム、帽子、日傘、長袖の服、日差しの強い時間帯の外出を控える、日陰を利用する |

| 生活習慣 | 規則正しい生活、十分な睡眠、ストレスを溜め込まない、趣味やリラックスできる時間を持つ |

がんの治療法

がんの治療方法は、がんの種類や進行具合、患者さんの体の状態、年齢などによって一人ひとり異なります。オーダーメイドの治療計画が必要となるため、担当の医師とよく相談し、納得のいく治療法を選ぶことが大切です。主な治療方法には、次のようなものがあります。

まず、外科手術は、がんを直接切り取る治療法です。周りの正常な組織への影響が少ない早期がんの場合に特に有効です。開腹手術だけでなく、内視鏡や小さな穴から手術を行う方法など、患者さんの負担が少ない手術法も進歩しています。

次に、放射線治療は、放射線を使ってがん細胞を破壊する治療法です。体の外から放射線を照射する外部照射法と、放射性物質を体内に埋め込む内部照射法などがあります。がんの種類や部位、大きさなどに応じて適切な方法が選択されます。正常な細胞への影響を最小限に抑える技術も進歩しており、副作用軽減にも貢献しています。

化学療法は、抗がん剤を用いてがん細胞を攻撃する治療法です。抗がん剤は、点滴で投与される場合や、飲み薬として服用される場合があります。がんの種類や進行具合に合わせて、複数の抗がん剤を組み合わせて使用することもあります。副作用として、吐き気や脱毛などが現れる場合があり、副作用対策も重要です。

免疫療法は、私たちの体の免疫力を高めて、がん細胞を攻撃させる治療法です。免疫チェックポイント阻害剤などの薬を使うことで、がん細胞に対する免疫の働きを高めます。副作用が少ないという利点もありますが、すべてのがんに有効なわけではなく、効果が出やすいがんの種類が限られています。

近年では、遺伝子治療や分子標的薬など、新しい治療法の開発も進んでいます。遺伝子治療は、がん細胞の遺伝子を操作してがん細胞の増殖を抑えたり、免疫細胞を活性化させる治療法です。分子標的薬は、がん細胞に特有の分子を狙い撃ちして攻撃する薬です。これらの新しい治療法は、従来の治療法では効果が得られなかったがんにも効果が期待されています。がん治療は進歩を続けており、様々な選択肢があるので、医師とよく相談し、最良の治療法を選択することが重要です。

| 治療方法 | 概要 | 利点 | 欠点/注意点 |

|---|---|---|---|

| 外科手術 | がんを直接切り取る | 早期がんに有効 低侵襲手術の進歩 |

周りの正常組織への影響 全てのがんに適用できるわけではない |

| 放射線治療 | 放射線でがん細胞を破壊 | 体の外/内からの照射方法 正常細胞への影響抑制の技術向上 |

副作用(種類による) 全てのがんに適用できるわけではない |

| 化学療法 | 抗がん剤でがん細胞を攻撃 | 点滴/内服薬 複数併用も可能 |

副作用(吐き気、脱毛など) 全てのがんに適用できるわけではない |

| 免疫療法 | 免疫力を高めてがん細胞を攻撃 | 副作用が少ない 免疫チェックポイント阻害剤 |

全てのがんに有効ではない 効果が出やすいがんの種類は限定的 |

| 遺伝子治療 | がん細胞の遺伝子を操作 | がん細胞増殖抑制 免疫細胞活性化 |

新しい治療法のため、データ蓄積中 |

| 分子標的薬 | がん細胞特有の分子を攻撃 | 従来の治療法で効果がなかったがんにも期待 | 新しい治療法のため、データ蓄積中 |

早期発見の重要性

人は誰でも、健康で長生きしたいと願っています。その願いを実現するためには、病気を未然に防ぐ、あるいは早期に発見し、適切な治療を受けることが何よりも重要です。特に「がん」は、日本人の死亡原因の上位を占める病気であり、早期発見と早期治療が、治癒の可能性を高める鍵となります。

がんは初期段階では、自覚症状が現れないことが少なくありません。そのため、自覚症状がないからといって安心するのではなく、定期的に健康診断やがん検診を受けるようにしましょう。健康診断では、血液検査や尿検査などを通して、体全体の健康状態を調べます。また、がん検診では、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんなど、様々ながんを対象とした検査を受けることができます。それぞれの検査には、血液検査、画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)、内視鏡検査など、様々な方法があります。医師の指示に従って、適切な検査を受けるようにしましょう。

また、日常生活の中で、体の異変に気付くことも大切です。例えば、いつもと違う場所にしこりや腫れを見つけた、原因不明の出血が続く、食欲不振や体重減少が続く、咳や痰が長引くなど、少しでも気になる症状があれば、すぐに医療機関を受診し、医師に相談しましょう。ためらわずに相談することで、早期発見につながり、適切な治療を受ける機会を逃さずに済みます。

早期発見・早期治療は、がんを克服するための第一歩です。がんは早期に発見できれば、治癒する可能性が高くなります。また、治療の負担も軽減され、日常生活への影響も少なく抑えることができます。健康な毎日を送り、充実した人生を送るためにも、定期的な検診を積極的に受診し、体の異変に気を配る習慣を身につけましょう。

| 目的 | 方法 | 種類/内容 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 健康維持と長寿 | 病気の予防 | – | 健康で充実した人生を送るために重要 |

| 早期発見・早期治療 | 特にがん | ||

| がんの早期発見 | 定期的な検診 | 健康診断:血液検査、尿検査など がん検診:胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん等 |

治癒の可能性を高め、治療負担を軽減 |

| 体の異変に気づく | しこり、腫れ、出血、食欲不振、体重減少、咳、痰など | ||

| がん検診の方法 | 検査 | 血液検査、画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)、内視鏡検査など | 医師の指示に従う |