逸失利益とは?将来得られたはずの利益

保険について知りたい

先生、「逸失利益」ってよく聞くんですけど、難しそうでよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

保険のアドバイザー

そうですね。「逸失利益」とは、事故でケガをしたせいで、将来働けなくなって得られなくなったはずのお金のことで、事故を起こした人に払ってもらえるお金のことだよ。

保険について知りたい

なるほど。つまり、事故のせいで働けなくなったら、その分のお金を保障してもらえるってことですね。でも、将来どれくらい稼げたかは、誰にもわからないですよね?

保険のアドバイザー

いい質問だね。事故前の収入や年齢、仕事などを考えて、本来ならこれくらい稼げたはず、という金額を計算して決めるんだ。事故で亡くなった場合と、ケガで働けなくなった場合では計算方法が少し違うんだよ。

逸失利益とは。

交通事故などで人が亡くなったり、怪我で働けなくなったりした場合に、将来得られるはずだった収入がもらえなくなることがあります。これを「逸失利益」と言います。これは、本来得られたはずの利益、失った利益とも言われます。亡くなった場合、その人が生きていたらどれくらい稼げたかを計算します。その人の収入から生活費を引いた金額に、あと何年働けたかを掛け合わせ、そこから計算期間中に発生する利息などを差し引いて計算します。また、怪我で仕事に制限が出た場合は、どれくらい収入が減るかを計算します。収入に、どれくらい働けなくなったかを表す割合と、ライプニッツ係数(ライプニッツ係数とは、将来の損害を現在価値に引き直すための計算に用いる係数のことです。)と、働けなくなった期間を掛け合わせ、そこから計算期間中に発生する利息などを差し引いて計算します。

逸失利益の概要

逸失利益とは、思いがけない出来事によって、命を失ったり、怪我で今後働くことができなくなった場合に、本来受け取れていたはずのお金を受け取れなくなる損害のことです。簡単に言うと、事故などがなければもらえていたはずのお金が、事故のせいでもらえなくなってしまった損失を指します。

例えば、仕事で活躍していた人が事故で亡くなってしまった場合を考えてみましょう。その人がもし生きていれば、毎月のお給料や年に数回のボーナス、その他の手当てなどを受け取れていたはずです。これらがもらえなくなってしまった損失は、逸失利益として計算されます。また、事故で大きな怪我をしてしまい、以前のように働くことができなくなってしまった場合も逸失利益の対象となります。例えば、以前は会社員として働いていた人が、事故の後遺症でパートの仕事しかできなくなったとしましょう。この場合、会社員時代の収入とパート勤務になってからの収入の差額が、逸失利益として計算されることになります。

逸失利益の計算は、年齢や職業、事故前の収入などを基に行われます。例えば、若い人であれば働く期間が長いと考えられるため、逸失利益は高額になる傾向があります。反対に、定年退職が近い人であれば、働く期間が短いため、逸失利益は少なくなります。また、収入が高い人ほど、逸失利益も高額になる傾向があります。計算方法は複雑ですが、基本的には、事故前の収入に、将来の昇給や物価上昇なども考慮した上で、余命年数をかけて算出されます。

逸失利益は、不慮の事故で将来の収入を失ってしまった人やその家族にとって、生活を支えるための大切なものです。そのため、事故の被害者になった場合は、逸失利益についてきちんと理解し、適切な賠償を受けることが重要です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 逸失利益 | 事故などにより本来得られたはずの収入が得られなくなった損害。 | – |

| 対象となるケース | 死亡事故、怪我による就業不能 | – |

| 死亡事故 | 死亡していれば受け取れていた給与、ボーナス、手当などが逸失利益となる。 | 仕事で活躍中の人が事故で死亡した場合、本来受け取れたはずの給与などが逸失利益。 |

| 就業不能 | 事故による怪我で以前のように働けなくなった場合、以前の収入と現在の収入の差額が逸失利益となる。 | 会社員が事故の後遺症でパートになった場合、会社員時代の収入とパート収入の差額が逸失利益。 |

| 計算要素 | 年齢、職業、事故前の収入、将来の昇給、物価上昇、余命年数 | – |

| 年齢による影響 | 若い人は逸失利益が高額、高齢者は逸失利益が低額になる傾向。 | – |

| 収入による影響 | 収入が高い人ほど逸失利益も高額になる傾向。 | – |

死亡時の逸失利益の算定方法

人が亡くなった場合、残された家族にとって大きな損失となるのは、故人が生きていれば得られたであろう収入、つまり逸失利益です。この逸失利益は、将来得られるはずだった収入から生活費などを差し引いて計算されます。

まず、故人の事故前の収入を基に、将来の収入を予測します。この予測には、年齢や仕事の内容、昇給の見込みなどが考慮されます。例えば、若くして亡くなった方の場合、昇進による収入増が見込まれるため、その可能性も考慮して計算されます。また、自営業の方であれば、事業の業績なども参考に将来の収入を推定します。

次に、将来の収入から生活費を差し引きます。生活費とは、食費や住居費、光熱費、被服費など、生きていく上で必要な費用のことです。この生活費は、故人の生活水準や家族構成によって大きく異なります。独身の方と、扶養家族のいる方では、必要な生活費は当然違います。そのため、個々の状況を丁寧に考慮して、適切な生活費を算出することが重要です。

生活費を差し引いた後の金額に、将来にわたっての就労可能年数を掛け合わせます。これは、故人が何歳まで働き続けることができたかを推定するものです。定年退職年齢などを参考に、就労可能年数を算出します。これにより、将来得られるはずだった収入の総額を求めます。

最後に、この総額から中間利息を差し引きます。中間利息とは、将来受け取るはずだったお金を、事故発生時に一括で受け取ることで発生する利息のことです。このお金を運用することで得られると想定される利息を差し引くことで、現在の価値に合わせた金額を算出します。こうして最終的な逸失利益の金額が決定されます。

逸失利益の算定は、様々な要素を考慮する複雑な計算です。そのため、専門家の助言を受けながら慎重に行う必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 将来収入の予測 | 故人の年齢、職業、昇給見込みなどを考慮し、将来得られたであろう収入を予測。若年者の昇進や自営業者の事業業績なども考慮。 |

| 生活費の控除 | 食費、住居費、光熱費などの生活に必要な費用を将来収入から差し引く。故人の生活水準や家族構成を考慮し、個々の状況に応じて算出。 |

| 就労可能年数 | 故人が何歳まで働くことができたかを推定。定年退職年齢などを参考に算出。 |

| 中間利息の控除 | 将来受け取るはずだったお金を一括で受け取ることで発生する利息。このお金を運用することで得られると想定される利息を差し引く。 |

| 逸失利益 | 将来収入の予測 – 生活費 – 中間利息 = 逸失利益 |

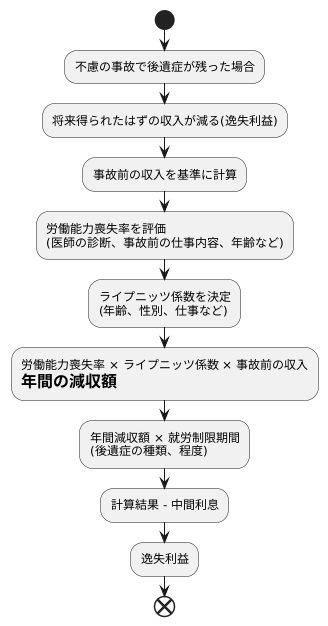

後遺障害時の逸失利益の算定方法

不慮の事故で後遺症が残ってしまった場合、将来得られたはずの収入が減ってしまうことがあります。これを逸失利益といい、事故前の収入を基準に、後遺症によってどのくらい仕事ができなくなるかを計算することで求めます。

まず、労働能力がどれくらい失われたのかを評価します。これは、労働能力喪失率という割合で表されます。例えば、労働能力喪失率が30%であれば、仕事をする能力が3割失われたと判断されます。この割合は、医師の診断や、事故前の仕事内容、年齢などを考慮して決められます。

次に、ライプニッツ係数という数値を使います。ライプニッツ係数は、年齢や性別、仕事の内容などによって変わる係数で、将来どれくらいの期間、収入を得られたはずかを計算するために使います。年齢が若く、定年までまだ長い期間働けたはずの場合は、係数が大きくなり、高齢で定年が近い場合は係数が小さくなります。

労働能力喪失率とライプニッツ係数を使い、事故がなかった場合に得られたであろう収入と、後遺症によって減ってしまう収入の差額を計算します。これが、一年あたりの減収額です。

さらに、この減収額に、後遺症による就労制限の期間を掛け合わせます。就労制限の期間は、後遺症の種類や程度によって異なり、生涯にわたる場合もあれば、一定期間で回復する場合もあります。医師の診断に基づき、どれくらいの期間、就労が制限されるのかを判断します。

最後に、計算された金額から中間利息を差し引きます。中間利息とは、将来受け取るはずだったお金を今まとめて受け取る際に、将来得られたはずの利息分を差し引くものです。これは、現在の価値に換算するために行います。

このように、様々な要素を考慮して計算することで、後遺症によって失われた将来の収入、つまり逸失利益を算出します。 算出方法は複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします。

逸失利益と損害賠償

交通事故などの不慮の出来事で怪我を負ってしまうと、肉体的苦痛だけでなく、経済的な損失も被ることがあります。このような場合、加害者に対して損害を償ってもらうための請求、つまり損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償には、治療にかかった費用や慰謝料など様々な項目が含まれますが、中でも重要なもののひとつに逸失利益があります。

逸失利益とは、事故がなければ得られていたはずの将来の収入が、事故によって得られなくなった分の損失を指します。簡単に言うと、事故によって失われた将来の働きによる収入を補償するためのものです。例えば、事故で後遺症が残ってしまい、以前のように働くことができなくなってしまった場合、本来であれば得られていたはずの収入が得られなくなります。この失われた収入を計算し、損害賠償として請求するのが逸失利益です。

逸失利益の計算は複雑で、様々な要素を考慮する必要があります。まず、事故前の収入を基に、将来得られるであろう収入を推定します。この時、年齢、職種、昇給の見込みなどを総合的に判断します。また、事故によって完全に働けなくなったのか、それとも一部の仕事はできるのかといった労働能力の喪失の程度も重要な要素となります。さらに、将来にわたって収入を得られるはずだった期間も考慮に入れなければなりません。これらの要素を基に、複雑な計算式を用いて逸失利益を算出します。

この計算は非常に複雑なため、弁護士などの法律の専門家に相談することが大切です。専門家は、過去の裁判での判例や個々の事情を踏まえ、適切な逸失利益の金額を算出し、損害賠償請求を支援してくれます。また、示談交渉や裁判においても、専門家の助言は大きな力となります。交通事故に遭い、将来の収入に不安を感じている方は、一人で悩まず、まずは専門家に相談することをお勧めします。

| 損害賠償請求 | 逸失利益 | 計算要素 |

|---|---|---|

| 交通事故などで怪我を負った際に、加害者に対して損害を償ってもらうための請求 | 事故がなければ得られていたはずの将来の収入が、事故によって得られなくなった分の損失を補償するもの | 事故前の収入、年齢、職種、昇給の見込み、労働能力の喪失の程度、将来にわたって収入を得られるはずだった期間 |

弁護士への相談

交通事故による怪我で、将来にわたって働けなくなるなど、収入を得る機会を失った場合、逸失利益という形で損害賠償を請求できます。この逸失利益の計算は、法律や医学の知識が必要となる複雑な作業です。そのため、交通事故の被害に遭われた際は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

弁護士は、逸失利益の計算方法について、専門的な助言を提供してくれます。事故前の収入、年齢、職種、後遺症の程度など、様々な要素を考慮しながら、被害者が本来得られるはずだった収入を丁寧に計算します。また、裁判所が採用する計算方法や過去の判例なども踏まえ、より確実性の高い金額を算出します。

損害賠償請求の手続きについても、弁護士は心強い味方です。必要書類の作成や加害者側との交渉、場合によっては裁判所への訴訟まで、複雑な手続きを一つ一つ丁寧にサポートしてくれます。示談交渉では、弁護士が代理人として加害者側と交渉し、適正な賠償額を受け取れるよう尽力します。裁判になった場合も、弁護士は被害者の代理人として法廷で主張を行い、権利を守ります。

後遺障害が残ってしまった場合は、逸失利益の計算はさらに複雑になります。将来の労働能力の低下を適切に評価し、損害額に反映させる必要があります。また、死亡事故の場合、残された家族の生活を支えるための逸失利益を請求する必要があり、これも専門的な知識が必要です。このような複雑なケースでは、弁護士のサポートが特に重要です。

弁護士は、被害者の状況を詳しく聞き取り、どのような法的措置が可能か、どの程度の賠償額が見込めるかなど、分かりやすく説明してくれます。損害賠償請求は、被害者の将来の生活に大きな影響を与えるため、一人で悩まず、まずは弁護士に相談し、適切な助言とサポートを受けることをお勧めします。

| 状況 | 逸失利益請求 | 弁護士の役割 |

|---|---|---|

| 交通事故による怪我で、将来にわたって働けなくなるなど、収入を得る機会を失った場合 | 請求可能 |

|

| 後遺障害が残った場合 | 請求可能(計算は複雑化) |

|

| 死亡事故の場合 | 残された家族の生活を支えるための逸失利益を請求 |

|