知っておきたい悪性新生物(がん)

保険について知りたい

先生、「悪性新生物」ってよく聞くんですけど、一体どういう意味ですか?

保険のアドバイザー

簡単に言うと、体の一部で細胞がおかしくなって、どんどん増えてしまう病気のことだよ。これが「がん」とも呼ばれるものなんだ。正式には「悪性腫瘍」と同じ意味だね。

保険について知りたい

細胞が増えるだけなら、別に悪いことじゃないんじゃないですか?

保険のアドバイザー

いいところに気がついたね。ただ、この場合の増え方は普通と違って、周りの組織を壊しながら増えていくんだ。だから体に悪い影響が出てしまうんだよ。

悪性新生物とは。

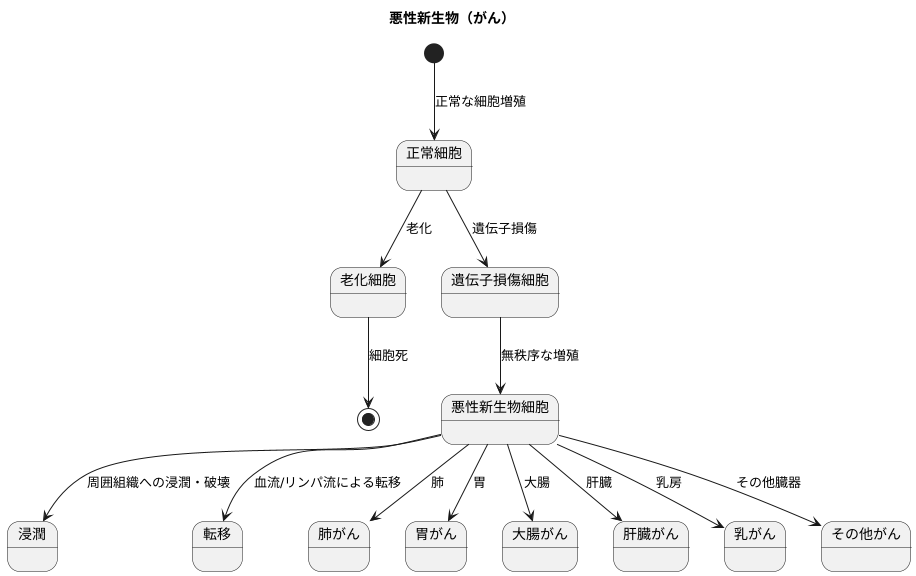

保険の用語で「悪性新生物」というものが出てきます。これは「悪性腫瘍」と同じ意味で、一般的には「がん」と呼ばれています。体の組織を構成する細胞が、何かのきっかけで異常な状態になり、際限なく増え続ける病気です。周りの組織に広がり(これを浸潤といいます)、正常な組織を壊していきます。

悪性新生物とは

悪性新生物とは、一般的に「がん」と呼ばれる病気です。私たちの体は、実に様々な種類の細胞が集まってできています。皮膚や筋肉、骨、内臓など、それぞれ異なる役割を持つ細胞が、まるで精巧な機械の部品のように組み合わさって、生命活動を維持しています。通常、これらの細胞は、決められた役割に従い、秩序を保って増殖し、古くなった細胞は新しい細胞に置き換わっていきます。これは、私たちの体が健康な状態を保つために不可欠な仕組みです。

しかし、加齢や紫外線、喫煙、ウイルス感染、遺伝的要因など、様々な原因によって細胞の遺伝情報に傷がつくと、この精巧な仕組みが乱れてしまうことがあります。遺伝情報に傷がつくと、細胞の増殖や死滅の制御がうまくいかなくなり、無秩序に増殖を続ける異常な細胞が現れることがあります。これが悪性新生物の始まりです。

悪性新生物の細胞は、周囲の正常な組織に浸潤し、破壊しながら増殖を続けます。まるで周りの組織を侵食するように広がり、正常な細胞の働きを阻害していきます。さらに、悪性新生物の細胞は、血液やリンパ液の流れに乗って他の臓器に移動し、そこで新たな病巣を作ることもあります。これを転移といいます。転移は、がんが他の場所に広がることで、より深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

悪性新生物は、肺、胃、大腸、肝臓、乳房など、様々な臓器に発生する可能性があり、発生する臓器によって、症状や進行の速さ、治療法などが異なります。また、同じ臓器から発生した場合でも、遺伝子の変化の種類によって、様々なタイプのがんがあります。そのため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。定期的な健康診断やがん検診を受けることで、早期発見の可能性を高めることができます。また、がんと診断された場合には、専門医による適切な治療を受けることが大切です。

悪性新生物の症状

悪性新生物、つまり「がん」は、体の様々な場所に発生し、その症状も発生箇所や種類によって実に多様です。初期の段階では自覚症状が全くないことも珍しくありません。そのため、健康診断や人間ドックといった定期的な検査で偶然見つかる場合も少なくありません。

しかし、腫瘍が大きくなるにつれて、様々な兆候が現れ始めます。代表的なものとしては、体表にしこりや腫れが生じたり、原因不明の痛みを感じたりすることがあります。また、出血が見られる場合もあります。これは、がん細胞が周囲の組織を破壊し、血管を傷つけることで起こります。肺に発生した場合は、咳や痰が続くといった呼吸器系の症状が現れることもあります。さらに、がん細胞が栄養を消費してしまうため、体重が減少することもあります。また、原因不明の疲労感や微熱、高熱といった全身症状が現れることもあります。

注意しなければならないのは、これらの症状は悪性新生物だけに特有のものではないということです。他の病気でも同様の症状が現れることが多いため、これらの症状があるからといって必ずしも悪性新生物だと断定することはできません。風邪やその他の病気と勘違いしてしまう場合もあります。しかし、これらの症状が長く続いたり、次第に悪化したりする場合は、決して放置せず、医療機関を受診することが大切です。医師による診察と適切な検査を受けることで、早期に発見し、適切な治療につなげることができます。早期発見は、治療の成功率を大きく左右する重要な要素です。少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関に相談しましょう。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| しこり・腫れ | 体表にしこりや腫れが生じる。がん細胞が周囲の組織を破壊することで発生。 |

| 痛み | 原因不明の痛み。 |

| 出血 | がん細胞が血管を傷つけることで発生。 |

| 咳・痰 | 肺がんの場合、呼吸器系の症状として現れる。 |

| 体重減少 | がん細胞が栄養を消費するため。 |

| 疲労感・発熱 | 原因不明の疲労感、微熱、高熱などの全身症状。 |

注記: これらの症状は悪性新生物以外にも見られるため、必ずしもがんを意味するものではありません。症状が続く場合は医療機関を受診しましょう。

悪性新生物の原因

悪性新生物、つまり「がん」は、体の細胞が制御を失って無秩序に増殖する病気です。その発生原因は非常に複雑で、未だ全てが解明されたわけではありませんが、遺伝的な要素と環境的な要素、そして生活習慣といった様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

まず、遺伝的な要素についてですが、両親から受け継いだ遺伝子の中に、がんになりやすい性質を持つものがあると、発症リスクが高まります。これは家系の中で特定のがんが多く見られる場合に特に顕著です。ただし、遺伝的な要素を持つ全ての人ががんになるわけではなく、遺伝的素因はあくまでも発症リスクを高める一つの要因に過ぎません。

次に、環境的な要素としては、日常生活の中で触れる様々な物質やエネルギーが挙げられます。例えば、紫外線や放射線、アスベスト、特定の化学物質への曝露は、細胞の遺伝子を傷つけ、がん化を促進する可能性があります。また、大気汚染や土壌汚染といった環境問題も、発がんリスクを高める要因として懸念されています。これらの環境要因を完全に避けることは難しいですが、曝露量を減らす努力をすることで、リスクを低減できる可能性があります。

最後に、生活習慣もがんの発症に大きく影響します。喫煙は肺がんをはじめとする様々ながんの原因となることが知られており、過度の飲酒も、食道がんや肝臓がんなどのリスクを高めます。また、栄養バランスの偏った食事や運動不足、慢性的なストレスなども、発がんリスクを高める要因となります。反対に、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠といった健康的な生活習慣は、がん予防に繋がると考えられています。

がんの原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っているため、完全に予防することは難しいかもしれません。しかし、生活習慣の改善や定期的な健康診断、そして発がんリスクを高める環境要因への曝露を減らす努力をすることで、がんの発症リスクを下げ、早期発見・早期治療に繋げることが重要です。

| 要因 | 内容 | 例 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 遺伝的要素 | 両親から受け継いだ遺伝子により、がんになりやすい体質を持つ。 | 家系内で特定のがんが多い場合 | 遺伝子検査、定期検診 |

| 環境的要素 | 日常生活で触れる物質やエネルギー | 紫外線、放射線、アスベスト、化学物質、大気汚染、土壌汚染 | 曝露量の軽減、環境改善 |

| 生活習慣 | 日々の生活における行動様式 | 喫煙、過度の飲酒、栄養バランスの偏った食事、運動不足、慢性的なストレス | 禁煙、節酒、バランスの良い食事、適度な運動、ストレス管理、十分な睡眠 |

悪性新生物の治療

悪性新生物、つまり「がん」の治療は、一人ひとりの状況に合わせて行われます。がんの種類や広がり具合、患者さんの年齢や健康状態などによって、最適な治療法は異なってきます。大きく分けて、手術、放射線治療、薬物治療、免疫治療といった方法があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

まず、手術は、がんの病巣を取り除く治療法です。がんが初期段階で見つかり、周りの組織への広がりが少ない場合には、手術だけで完全に治る可能性が高いです。しかし、がんが進行している場合や、重要な臓器に近い場合などは、手術が難しいこともあります。

次に、放射線治療は、放射線を使ってがん細胞を攻撃し、小さくしたり、増殖を抑えたりする治療法です。手術が難しい場合や、手術後に残っている可能性のあるがん細胞を処理するために用いられます。副作用として、皮膚の炎症や倦怠感などが現れることがあります。

薬物治療は、抗がん剤を用いて、がん細胞の増殖を抑えたり、縮小させたりする治療法です。がんが全身に広がっている場合や、再発した場合などに用いられます。副作用として、吐き気や脱毛などが現れる可能性があり、患者さんの状態を見ながら慎重に進める必要があります。

最後に、免疫治療は、私たちの体の免疫力を高めて、がん細胞を攻撃させる治療法です。近年、様々な種類のがんに対して効果が期待されており、注目を集めています。他の治療法と比べて副作用が少ない場合もありますが、効果には個人差があります。

これらの治療法は、単独で行われることもありますが、複数を組み合わせて行うことでより効果を高めることもあります。例えば、手術でがんの病巣を取り除いた後に、再発を防ぐために放射線治療や薬物治療を行うといった方法です。治療には、必ずメリットだけでなく副作用も伴います。医師とよく相談し、ご自身の状況に合った治療法を選択することが大切です。

| 治療法 | 概要 | 適応 | 副作用 |

|---|---|---|---|

| 手術 | がんの病巣を取り除く | がんが初期段階で見つかり、周りの組織への広がりが少ない場合 | 手術に伴うリスク(出血、感染症など) |

| 放射線治療 | 放射線を使ってがん細胞を攻撃し、小さくしたり、増殖を抑えたりする | 手術が難しい場合や、手術後に残っている可能性のあるがん細胞を処理するため | 皮膚の炎症、倦怠感など |

| 薬物治療 | 抗がん剤を用いて、がん細胞の増殖を抑えたり、縮小させたりする | がんが全身に広がっている場合や、再発した場合など | 吐き気、脱毛など |

| 免疫治療 | 体の免疫力を高めて、がん細胞を攻撃させる | 様々な種類のがん | 個人差あり、他の治療法と比べて少ない場合もある |

予防と早期発見の重要性

「悪性新生物」とは、いわゆる「がん」のことを指します。がんは、私たちの体の一部で細胞が異常に増殖し、周囲の組織に浸潤したり、他の臓器に転移したりする病気です。進行すると命に関わることもある恐ろしい病気ですが、早期に発見し、適切な治療を行えば治癒が期待できる場合も多くあります。だからこそ、がんにならないための予防と、早期発見のための取り組みが非常に大切です。

がんの予防には、健康的な生活習慣を維持することが重要です。まず、たばこは様々な種類のがんのリスクを高めるため、禁煙することが強く推奨されます。また、過度の飲酒もがんのリスクを高めるため、お酒は控えめに、できれば飲まないように心がけましょう。バランスの良い食事を摂ることも重要です。野菜や果物を中心とした栄養バランスの良い食事は、がん予防に効果的です。さらに、適度な運動も大切です。毎日体を動かす習慣をつけ、肥満を防ぎましょう。

がんの早期発見には、定期的な健康診断とがん検診の受診が不可欠です。健康診断では、血液検査や尿検査などを通して体の状態を総合的にチェックし、がんを含む様々な病気の兆候を早期に発見することができます。がん検診は、特定の種類のがんに特化した検査で、症状が現れる前の段階でがんを発見することを目的としています。例えば、胃がん検診では胃カメラやバリウム検査、大腸がん検診では便潜血検査、乳がん検診ではマンモグラフィ検査などが行われます。これらの検査は、早期発見、早期治療につながるため、年齢や性別に応じた適切な検診を定期的に受けることをお勧めします。

がんは早期発見できれば、手術や放射線治療、抗がん剤治療などの負担を軽減できる可能性が高まります。また、治療期間も短縮でき、社会復帰もスムーズになることが期待できます。健康な生活を送り、定期的な検診を受けることで、がんの予防と早期発見に努め、健康な毎日を過ごしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 悪性新生物 | いわゆる「がん」。細胞が異常に増殖し、周囲の組織に浸潤したり、他の臓器に転移したりする病気。 |

| 予防 |

|

| 早期発見 |

|

| 早期発見のメリット |

|

まとめ

悪性新生物、つまり「がん」は、私たちの命を脅かす恐ろしい病気というイメージを持つ方が多いかもしれません。確かに、がんは私たちの体の一部で細胞が無秩序に増殖し、周囲の組織を破壊したり、他の臓器に転移したりすることで、深刻な健康被害をもたらす可能性があります。しかし、早期に発見し、適切な治療を行えば、克服できる可能性も高まります。そのためにも、日頃から健康的な生活習慣を心がけ、がんを予防するための努力を続けることが重要です。

バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、基本的な生活習慣を維持することは、がん予防の第一歩です。また、定期的な健康診断やがん検診を受けることは、早期発見に繋がります。早期発見は、治療の選択肢を広げ、より良い治療成績に繋がる可能性を高めるためにも非常に大切です。自分自身の体の状態を把握し、少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。

がんは、早期発見と適切な治療に加えて、正しい知識を持つことも重要です。がんに関する情報はインターネットや書籍など、様々な場所で手に入りますが、信頼できる情報源から正しい知識を得ることが大切です。誤った情報に惑わされることなく、専門家の意見を参考にしながら、がんに対する理解を深めていきましょう。

もし、あなた自身やあなたの大切な人ががんと診断された場合は、必ず医師や医療関係者とよく相談し、適切な治療方針を決定してください。がんの治療には、手術、放射線療法、化学療法など様々な方法があり、がんの種類や進行度、患者さんの状態に合わせて最適な治療法が選択されます。治療中は、医師や看護師、薬剤師など、医療関係者と密に連携を取り、積極的に治療に取り組むことが大切です。また、周囲の家族や友人からの支えも、がんと闘う上で大きな力となります。

がんは決して他人事ではありません。がんについて正しい知識を持ち、予防に努め、早期発見に繋げることで、がんという病気に立ち向かう力を身につけることができます。この記事が、がんに対する理解を深め、健康な生活を送るための一助となれば幸いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| がんの定義 | 体の一部で細胞が無秩序に増殖し、周囲の組織を破壊したり、他の臓器に転移したりする病気。 |

| がんの予防 | バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、定期的な健康診断、がん検診 |

| がんの早期発見 | 定期的な健康診断やがん検診、体の異変に気付いたらすぐに医療機関を受診 |

| がんの治療 | 手術、放射線療法、化学療法など。がんの種類や進行度、患者さんの状態に合わせて最適な治療法が選択される。 |

| がんの情報 | 信頼できる情報源から正しい知識を得ることが大切。専門家の意見を参考に。 |

| がんと診断された場合 | 医師や医療関係者とよく相談し、適切な治療方針を決定。医療関係者と密に連携を取り、積極的に治療に取り組む。周囲の家族や友人からの支えも大切。 |